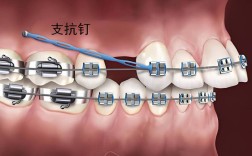

矫正牙齿时打的“钉子”,在专业术语中称为微种植体支抗,或者更通俗地称为骨钉或种植钉,它们是一种非常小(直径通常只有1.5-2毫米左右)、由生物相容性很好的钛合金制成的螺钉,通过微创手术的方式植入到颌骨的特定位置(通常是牙槽骨内)。

为什么需要打这些“钉子”呢?核心目的是为了提供强大、稳定、精准的“支抗”。

支抗是什么?

在牙齿矫正过程中,牙齿需要移动,移动一个牙齿(比如把一颗门牙向后拉)时,会产生反作用力,可能会带动其他不希望移动的牙齿也跟着移动(比如后面的磨牙向前)。支抗就是用来抵抗这种反作用力的“锚点”,一个强大的支抗可以确保只有目标牙齿移动,而其他牙齿保持不动或按预定方向移动。

传统支抗方法的局限性:

在没有骨钉之前,正畸医生主要依靠以下方式提供支抗:

- 颌骨本身: 利用牙齿、牙槽骨和颌骨作为支抗,但有时力量过大或需要移动牙齿较多时,这种支抗不够稳定,容易导致其他牙齿不希望地移动。

- 其他牙齿: 利用一组牙齿(比如后牙区)作为支抗来移动另一组牙齿(比如前牙),但这组“支抗牙齿”本身也可能发生轻微移动。

- 口外支抗: 使用头帽、颈带等装置,将矫治力通过外部力量传递到头颅或颈部,这种方法效果较好,但患者需要高度配合(每天佩戴数小时),且美观性差,影响社交,很多患者(尤其是成人)难以接受。

- 腭杆、舌弓等: 利用上颌腭部或下颌舌侧的装置连接牙齿,分散力量,但体积较大,可能影响发音和舒适度,有时稳定性也不足。

骨钉(微种植体支抗)的优势和主要用途:

骨钉的出现,极大地拓展了正畸治疗的范围和精度,解决了许多传统方法难以处理的难题,它的主要作用包括:

-

提供绝对强大的支抗:

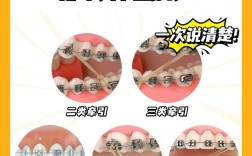

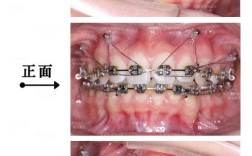

- 精准内收前牙: 这是最常见的用途,对于需要将前牙(门牙等)大幅度向后移动(内收)来改善“龅牙”、改善侧貌、关闭拔牙间隙的情况,骨钉可以像“地钉”一样牢牢钉在骨头里,提供绝对稳定的支抗,确保只有前牙移动,后牙(磨牙)几乎不动,这是传统方法很难做到的。

- 压低或伸长特定牙齿: 当需要将某颗牙齿(尤其是前牙或后牙)垂直向移动(压低或伸长)时,骨钉可以提供稳定的力量点,避免其他牙齿被干扰。

- 纠正中线偏斜: 当上下牙列中线不一致时,骨钉可以作为支抗,帮助移动牙齿群来纠正中线。

-

简化治疗,减少拔牙: 在一些情况下,利用骨钉强大的支抗,可以实现一些原本需要拔除健康牙齿才能达到的牙齿移动效果,从而避免不必要的拔牙。

-

处理复杂病例:

- 深覆合(咬合太深): 利用骨钉压低前牙或后牙,打开咬合。

- 开颌(上下前牙咬不上): 利用骨钉伸长后牙或压低前牙,帮助关闭开颌。

- 磨牙前移/后移: 精确控制磨牙的位置。

- 种植体修复前的正畸: 为种植牙开辟空间,调整邻牙位置。

-

提高治疗效率: 由于支抗稳定,力量可以更直接、更高效地作用于目标牙齿,可能缩短治疗时间。

-

改善患者依从性: 相比需要患者每天佩戴数小时的口外支抗,骨钉一旦植入,患者无需额外配合(除了常规的口腔卫生维护),大大提高了治疗的便利性和接受度,尤其适合成人患者。

打骨钉的过程和安全性:

- 过程: 医生在局部麻醉下,用专用的植入器械,在牙槽骨上钻一个小孔,然后将骨钉拧入预定位置,整个过程通常只需几分钟。

- 感受: 打麻药时会有轻微刺痛,植入过程中基本无痛,术后可能有轻微酸胀感,通常几天内缓解。

- 安全性: 骨钉由生物相容性极佳的钛合金制成,植入后不会引起排异反应,手术创伤很小,感染风险很低(只要患者保持良好的口腔卫生),骨钉可以在完成支抗任务后轻松取出(通常也是一个简单的小手术),或者留在体内作为长期稳定结构(有时用于后期修复)。

矫正牙齿时打“钉子”(骨钉/微种植体支抗),是为了提供强大、稳定、精准的支抗,解决传统支抗方法难以处理的复杂牙齿移动问题,尤其是需要大幅度内收前牙、精确垂直移动牙齿、纠正中线等情况,它极大地提高了正畸治疗的精确性、效率和成功率,让许多过去难以实现的矫正目标成为可能,并且大大改善了患者的治疗体验,虽然听起来有点“吓人”,但它在现代正畸领域是一项非常成熟、安全且极其有用的技术,是否需要打钉,完全取决于你的具体牙齿情况和矫正方案,由你的正畸医生专业评估决定。