矫正牙齿为什么打钉?骨钉的作用、风险与护理全解析

“医生,矫正牙齿为什么要在我骨头里打钉子?会不会很疼?有没有危险?”

在正畸咨询中,“打骨钉”(专业名称为“种植支抗钉”)是患者疑问最多的话题之一,很多朋友对矫正过程中的“打钉”操作感到恐惧,担心疼痛、风险,甚至质疑其必要性,骨钉是现代正畸技术中的“神器”,能解决许多传统矫正难以处理的难题,本文作为牙科专家兼高级内容策划,将为你详细拆解“矫正牙齿为什么打钉”,让你全面了解其作用、流程与注意事项,消除矫正焦虑。

先搞懂:矫正牙齿打的“钉子”到底是什么?

首先要明确:正畸中打的“钉子”不是普通的钢钉,而是一种名为“种植支抗钉”的微型钛合金螺丝钉,直径通常1.5-3mm,长度6-12mm,比我们想象的细小得多。

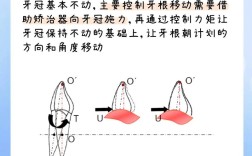

它的材质与人工关节种植体相同,具有极佳的生物相容性,植入人体后不会引发排异反应,骨钉可以“扎根”在牙槽骨中,成为牙齿移动时的“稳定锚点”,帮助医生精准控制牙齿移动的方向、速度和程度,解决传统支抗(如利用后牙作为支抗)力量不足的问题。

核心解答:为什么矫正牙齿需要打骨钉?

传统矫正中,牙齿移动依赖“作用力与反作用力”:比如用橡皮筋拉前牙后移,需要后牙作为“支抗”提供反作用力,但后牙本身也可能发生前移,导致支抗丢失(比如想拔牙内收前牙,结果后牙也跟着往前跑,间隙没关够),而骨钉的优势在于:它直接固定在颌骨上,不会移动,能提供“绝对支抗”,让牙齿移动更精准、高效。

以下情况通常需要打骨钉:

纠正严重牙齿/颌骨问题:普通支抗“拉不动”

当牙齿畸形严重(如骨性龅牙、地包天、深覆合等),需要移动的牙齿距离远、力量需求大时,传统支抗(如后牙)往往“力不从心”。

- 案例1:骨性龅牙/深覆盖:需要将前牙大幅度向后移动(内收),若不用骨钉,后牙会被前牙拉着往前移,导致“面型改善不明显,甚至笑起来露更多牙龈”,骨钉可以“钉”在牙槽骨后端,像“船锚”一样稳住后牙,让前牙精准后退,改善凸嘴。

- 案例2:地包天(反颌):对于下颌前突、上颌后缩的情况,可能需要骨钉“钉”在上颌后牙区,向前拉动上颌牙齿,或“钉”在下颌前牙区,向后压低下颌前牙,调整咬合关系。

压低或伸长特定牙齿:调整咬合“更精细”

有些牙齿过长(如因蛀牙磨损导致的“伸长牙”)或过短,需要单独调整高度,骨钉能实现“点对点”的精准控制。

- 压低过长的后牙:比如一侧后牙过长,导致咬合不平衡,容易塞牙、颞下颌关节紊乱,骨钉植入后牙区,用橡皮筋或弹簧连接过长牙齿,缓慢将其压低,恢复咬合平面。

- 伸长过短的前牙:门牙因外伤或蛀牙变短,影响美观和发音,骨钉可辅助将门牙垂直向上牵引伸长,与邻牙高度一致。

关闭拔牙间隙:避免“后牙前移”浪费空间

很多人矫正需要拔牙(如前牙太拥挤、凸嘴),拔牙后的间隙需要通过移动前牙或后牙来关闭,若不用骨钉,关闭间隙时后牙可能前移,导致“前牙内收不足,脸型没改善,甚至磨牙前移影响咬合”,骨钉可以“锁住”后牙,让前牙单独、高效地向后移动,快速关闭拔牙间隙,同时维持后牙位置稳定。

纠正中线偏移:让牙齿“排得整齐对称”

门牙中线歪斜(如左门牙偏右、右门牙偏左)不仅影响美观,还可能咬合异常,骨钉可以辅助“单侧移动”牙齿:比如在偏斜侧植入骨钉,用力量将偏移的门牙拉回中线,实现左右对称。

磨牙前移替代:避免“拔两颗拔一颗”

对于后牙缺失的患者,传统修复需要磨小邻牙做牙桥,而正畸中可利用骨钉“钉”在缺牙后的牙槽骨上,将前面的磨牙向前移动,填补缺牙间隙,既保护了邻牙,又避免了拔牙。

打骨钉疼不疼?过程到底有多可怕?

这是患者最关心的问题之一。打骨钉的疼痛感远低于拔牙,且过程短暂(通常5-10分钟/侧),具体可分为三步:

第一步:局部麻醉——像“打针”一样轻微刺痛

医生会在骨钉植入区域涂抹表面麻醉凝胶,然后用细针注射局部麻药(利多卡因等),麻药起效后,该区域会完全失去痛觉,仅感觉“有东西在推”,不会有明显疼痛。

第二步:植入骨钉——微创操作,“拧螺丝”一样简单

医生会用微创手术刀在牙龈上切一个2-3mm的小口(部分情况下无需缝合),然后用专用手机(类似补牙的钻头)在牙槽骨上钻一个小孔,将骨钉像“拧螺丝”一样旋入骨内,由于麻药充分,整个过程患者无疼痛,仅可能感受到“轻微压力或震动”。

第三步:术后恢复——轻微胀痛,类似“磕碰”

麻药消退后,牙龈可能会有轻微胀痛、酸软感,持续1-3天,类似“牙齿磕到了硬物”的程度,通常吃止痛药(如布洛芬)即可缓解,不影响正常生活。

打骨钉有风险吗?安全吗?

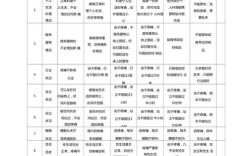

作为有创操作,骨钉确实存在一定风险,但在正规医院由专业正畸医生操作,发生率极低,且多数可通过规范护理避免,常见风险及应对如下:

感染

- 原因:口腔卫生不佳,或骨钉周围牙龈受损。

- 表现:牙龈红肿、疼痛、出血、流脓。

- 预防:植入后24小时不刷牙,之后用软毛牙刷轻轻清洁骨钉周围,配合漱口水(如氯己定),避免食物残渣堆积。

骨钉松动或脱落

- 原因:植入位置不佳、咬合创伤、过早啃硬物。

- 表现:骨钉晃动、脱落,可能伴随疼痛。

- 预防:医生术前通过CBCT精准定位植入位置(避开牙根、神经),术后1个月内避免用骨钉侧咀嚼硬物(坚果、骨头、螃蟹壳等)。

损伤牙根或神经

- 原因:医生经验不足,植入时偏离位置,误伤牙根或下牙槽神经。

- 表现:牙齿松动、麻木(下唇、下巴麻木)。

- 预防:选择正规医院和有经验的正畸医生,术前必须拍CBCT(三维影像),精准测量牙根长度、角度和神经位置,确保骨钉植入在安全区域。

软组织摩擦不适

- 原因:骨钉头部过长或位置突出,摩擦嘴唇、脸颊。

- 预防:医生会根据患者口腔情况选择合适长度的骨钉,并在骨钉头部套上“保护帽”(如硅胶或金属小帽),减少摩擦,若仍不适,可复诊调整保护帽或骨钉长度。

打骨钉后,这些注意事项要牢记!

骨钉的稳定性和效果,离不开患者的日常护理,做好以下几点,能大大降低风险,提升矫正效率:

口腔卫生是“重中之重”

- 植入后24小时内,刷牙时避开骨钉区域,用漱口水(温水+盐或医用漱口水)含漱,每次1分钟,每天3-4次。

- 24小时后,用软毛牙刷(如正畸专用牙刷)轻轻刷骨钉周围,可配合牙缝刷或冲牙器,清除食物残渣,避免牙龈发炎。

饮食禁忌:忌硬、黏、脆

- 绝对避免:啃骨头、坚果、螃蟹壳、硬糖、口香糖等,可能导致骨钉松动或脱落。

- 推荐:吃面条、粥、鱼肉、蒸蛋等软食,食物切成小块用非骨钉侧咀嚼。

避免碰撞骨钉

- 矫正期间不要用舌头、手频繁触摸骨钉,避免运动时(如打球、跑步)撞击面部,可佩戴运动护齿套。

定期复诊,及时反馈问题

- 按医生要求复诊(通常1-1.5个月一次),医生会检查骨钉稳定性、调整加力力度。

- 若出现骨钉松动、脱落、牙龈红肿流脓、剧烈疼痛等情况,需立即复诊处理,切勿拖延。

常见误区:关于骨钉的“谣言”别轻信!

误区1:“打骨钉是‘动骨头’,很危险”

真相:骨钉植入的是牙槽骨(颌骨表层最致密的骨质),不是“大动干戈”的手术,且术前有CBCT精准定位,避开神经和牙根,安全系数很高。

误区2:“骨钉会留在骨头上,一辈子取不出来”

真相:骨钉是暂时性支抗工具,矫正结束后(通常6个月-2年),医生会通过简单操作将其取出,过程比植入更轻松(无需麻醉,几秒即可拧出),取出后牙槽骨会自行修复,不留痕迹。

误区3:“所有人都需要打骨钉”

真相:骨钉是“选择性”支抗工具,仅适用于传统支抗不足、需要精准控制牙齿移动的患者,对于轻中度牙齿拥挤、简单的龅牙等,通过传统矫正即可解决,无需打骨钉。

骨钉是“矫正利器”,不必过度恐惧

矫正牙齿打骨钉,本质是医生为了“更精准、更高效、更安全”地解决牙齿问题而采用的技术手段,它就像给牙齿移动安装了“GPS导航”,让每颗牙齿都能移动到理想位置,尤其对复杂病例(如骨性畸形、严重拥挤、中线偏移等)至关重要。

虽然骨钉涉及微创操作,但只要选择正规医院、经验丰富的正畸医生,并做好术后护理,风险极低,收益远大于风险,如果你正在考虑矫正,或医生建议你打骨钉,不妨放下焦虑,与医生充分沟通,了解具体方案——毕竟,一口整齐健康的牙齿,值得你为“小钉子”付出一点耐心!

最后提醒:正畸是“医患配合”的过程,骨钉的效果不仅取决于医生技术,更需要患者保持良好的口腔卫生和遵医嘱行为,如果你对骨钉仍有疑问,欢迎在评论区留言,或直接咨询专业正畸医生,让专业的人为你解答专业的问题!