矫正牙齿怎么调咬合?专家详解3大阶段+5种方法,告别咬合烦恼!

很多人以为牙齿矫正只是把牙齿排齐,调咬合”才是矫正的“收官关键”——它直接关系到矫正后的稳定性、咀嚼功能,甚至颞下颌关节健康,临床上常有患者反馈:“牙齿排齐了,但咬东西还是不得劲”“矫正后总觉得咬合不对,是不是没调好?”今天作为牙科专家兼高级内容策划,我就从“咬合是什么”“为什么必须调咬合”“矫正中怎么调咬合”三个核心维度,给大家讲透这个“隐藏重点”,帮你避开矫正路上的“咬合坑”!

先搞懂:牙齿矫正中,“咬合”到底指什么?

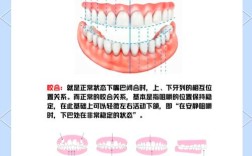

“咬合”简单说就是牙齿上下接触时的“配合关系”,健康的咬合不是“牙齿随便碰在一起”,而是满足三大标准:

✅ 尖窝交错:上牙的“尖”正好咬在下牙的“窝”里,像榫卯一样紧密;

✅ 力量均衡:咀嚼时牙齿受力均匀,不会某个牙先接触、某个牙悬空;

✅ 关节协调:咬合时下颌骨能顺畅滑动,不卡顿、不酸痛(颞下颌关节TMJ不受压迫)。

而矫正牙齿时,牙齿移动不仅改变位置,更会改变原有的咬合接触点,如果排齐后不精细调整咬合,可能出现:

- 咬合干扰(某颗牙早接触,导致其他牙咬不上力);

- 深覆合/深覆盖(上前牙包住下前牙太多,或下前牙咬在上前牙外面);

- 咬合创伤(个别牙受力过大,松动甚至牙根吸收);

- 咀嚼效率低、食物嵌塞、关节弹响……

调咬合不是“矫正附加项”,而是决定矫正成败的“最后一公里”!

矫正中调咬合,分3个阶段精准干预!

咬合调整贯穿矫正全程,不同阶段目标不同,方法也各有侧重,下面按“矫正前-矫正中-矫正后”拆解,让你清楚每个阶段该做什么:

阶段1:矫正前——咬合评估,制定“调咬合蓝图”

很多人跳过这一步直接上牙套,结果矫正中反复调整,延长治疗时间。矫正前必须做咬合分析,包括:

- 临床检查:医生用咬合纸让你反复咬合,观察牙齿接触点(蓝色印记集中的位置就是早接触点);

- 模型分析:取牙齿模型,在咬合架上模拟下颌运动,判断咬合干扰点;

- 影像检查:X光片看牙根位置、牙槽骨情况,关节片排除颞下颌关节问题;

- 功能检查:让患者做“前伸、侧向咬合”,观察下颌滑动是否顺畅。

评估后做什么?

如果存在严重咬合问题(如锁颌、偏颌、关节紊乱),需先通过“预矫”(比如戴颌垫、肌功能训练)调整肌肉和关节功能,再开始正式矫正——相当于“先修路,再跑车”,避免牙齿移动时被异常咬合力带偏。

阶段2:矫正中——主动调整,边排齐边调咬合

这是调咬合的“黄金阶段”,医生会通过多种方式,在牙齿移动过程中同步优化咬合:

方法1:精准加力——让牙齿“移动到对的位置”

传统矫正中,医生会根据牙齿移动方向,在托槽上调整“转矩”(控制牙齿倾斜度)和“高度”(控制牙齿高低)。

- 下后牙咬合过高,会降低托槽底板厚度,让牙齿“往下沉”;

- 上前牙唇倾(龅牙),调整托槽转矩,让牙根往里收,同时引导下前牙咬合到正确位置。

隐形矫正更灵活,通过3D方案设计每一步的牙齿移动量,直接模拟“咬合接触点”的变化,提前规避咬合干扰。

方法2:辅助装置——针对性解决复杂咬合问题

如果单纯靠托槽调整效果不佳,会联合使用辅助装置:

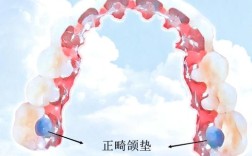

- 颌垫:针对后牙咬合过高、深覆合患者,在牙套上做“塑料垫”,让后牙暂时不接触,引导前牙打开咬合,后牙慢慢“长”到合适高度;

- 咬合板:针对颞下颌关节紊乱患者,通过调整咬合板接触面,放松关节肌肉,再调整牙齿咬合;

- 摇椅弓:在弓丝弯成“波浪形”,用于打开咬合(尤其深覆合患者),让上下后牙分开、前牙压低;

- 弹力牵引:用橡皮筋挂在上下牙之间,调整咬合关系(比如纠正“反颌”(地包天)时,让上牙往前、下牙往后)。

方法3:患者配合——咬合调整的“加速器”

医生调整是“外部干预”,患者配合才能让咬合更精细:

- 避免用牙“啃”:啃苹果、咬骨头会让个别牙受力过大,导致咬合干扰;

- 练习“轻咬合”:每次咬东西时,有意识让牙齿“均匀接触”,避免用门牙“啃”或用后牙“猛砸”;

- 反馈异常:如果某颗牙咬东西“先碰到”或“酸痛”,及时告诉医生,调整托槽或咬合。

阶段3:矫正后——咬合稳定,防止“反弹”

摘下牙套≠矫正结束!此时牙齿还没完全稳定,咬合也需进一步巩固:

- 保持器:必须按要求戴!保持器不仅能维持牙齿位置,还能通过“咬合接触”进一步调整牙齿间的“记忆”,让咬合更稳定;

- 咬合抛光:摘牙套后,医生会用打磨机调整牙齿尖锐的“咬合接触点”,消除早接触;

- 咬合训练:针对咀嚼肌无力、咬合感不敏感的患者,做“嚼口香糖(无糖)”“咬咬合纸”训练,增强咬合感知;

- 定期复查:矫正后1-2年,每3-6个月复查,医生会检查咬合是否有变化,及时调整保持器或做微量移动。

调咬合时,患者最关心的5个问题!

Q1:矫正中咬合调整疼吗?

一般不疼!调整咬合时,医生会轻微移动牙齿(比如降低咬合点),可能会有1-2天“酸胀感”,类似刚戴牙套时的不适,比拔牙轻很多,如果出现持续疼痛,可能是咬合干扰未解决,需及时复诊。

Q2:咬合调整需要多长时间?

因人而异!简单咬合问题(如个别牙早接触)可能在1-2次复诊中解决;复杂问题(如偏颌、深覆合)可能需要3-6个月,甚至贯穿整个矫正周期,关键是“耐心”——咬合是“精细活”,急不得。

Q3:矫正后咬合还是不舒服,怎么办?

先别慌!矫正后1-3个月,牙齿还在适应新位置,咬合感“不准”是正常的,如果超过3个月仍觉得“咬合不对”“关节响”“咀嚼无力”,需复查:可能是保持器没戴好、牙齿轻微移位,或咬合干扰未完全消除,医生会通过“咬合选磨”(打磨牙齿接触点)或重做保持器调整。

Q4:成年人矫正调咬合比青少年难吗?

成年人骨骼已定型,咬合调整更需“精准”,但只要方案设计合理,效果同样稳定,成年人配合度高(能坚持戴保持器、注意饮食),反而更容易达到理想的咬合状态。

Q5:调咬合会影响矫正效果吗?

恰恰相反!不调咬合的矫正,效果“不完整”,比如牙齿排齐了但咬合不好,矫正后容易复发,甚至出现新的问题(如牙缝变大、关节疼痛),调咬合是“锦上添花”,让矫正效果更持久、功能更完善。

咬合调得好,矫正效果才“稳”!

牙齿矫正的本质是“重建口腔功能”,而咬合是功能的核心,从矫正前的评估,到矫正中的主动调整,再到矫正后的巩固,每一步都需要医生的专业技术和患者的配合,如果你正在矫正或计划矫正,一定要把“调咬合”提上日程——别让“排齐了牙齿,却没调好咬合”成为你的遗憾!

最后提醒:咬合调整是“技术活”,一定要找正畸医生(不是普通牙医)操作!专业的正畸医生会通过精准评估和个性化方案,让你的牙齿不仅“好看”,更“好用”。

#牙齿矫正 #咬合调整 #正畸知识 #口腔健康

(转发给身边正在矫正的朋友,让TA避开“咬合坑”!)