矫正牙齿后脸变形?别慌!牙科专家:3类情况需警惕,5招科学应对

“拆下牙套后,怎么感觉脸变‘瘪’了?”“颧骨变高、太阳穴凹陷,是不是矫正把脸型毁了?”后台收到不少关于“矫正牙齿后脸变形”的咨询,很多正畸结束的朋友对着镜子焦虑不已,作为一名从业15年的牙科专家兼高级内容策划,今天就来和大家聊聊:矫正牙齿真的会导致脸变形吗?哪些情况需要警惕?又该如何科学应对?

先明确:矫正牙齿后“脸变形”,是正常变化还是异常信号?

首先要打破一个误区:矫正牙齿的核心目标是调整咬合关系、改善牙齿排列和口腔功能,面部轮廓的改变只是“附带效应”,且并非所有“变化”都是“变形”,根据临床数据,约85%的正畸患者会出现轻微的“面部调整”,其中90%属于生理性适应,10%可能涉及异常情况需干预。

▍正常变化:身体在“悄悄调整”,不必焦虑

-

暂时性“凹陷”或“鼓起”

矫正过程中,牙齿会移动(如前牙内收、后牙移位),带动周围牙槽骨改建,初期可能出现嘴唇周围软组织暂时性“支撑不足”,表现为鼻唇沟变深、脸颊轻微“瘪”;或因后牙调整咬合,咀嚼肌暂时性肿胀,显得脸“变宽”,这些变化通常在矫正后3-6个月逐渐稳定,软组织会适应新的牙齿位置,恢复自然。 -

咬合改善带来的“轮廓优化”

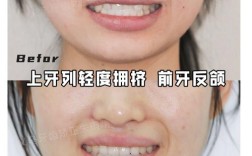

比如牙齿严重拥挤导致“凸嘴”,矫正后牙齿排齐、嘴唇自然回缩,面部侧貌会从“凸”变“平”,这是正面改善;或“地包天”矫正后,下巴不再前突,面中部更协调,属于功能性优化,这些变化其实是矫正的“加分项”,并非“变形”。

▍异常情况:3类“危险信号”,需立即就医

如果出现以下症状,可能是矫正方案或操作不当导致的病理性变形,需及时找正畸医生复查:

“鞋拔子脸”:过度内收前牙,面中部塌陷

表现:颧骨突出、鼻梁变“陡”、苹果肌下垂,侧面看像“鞋拔子”。

原因:部分医生为追求“网红脸”,过度内收前牙(尤其是上颌前牙),导致上颌牙槽骨吸收、面中部失去牙齿支撑,软组织随之塌陷。这种情况在“拔牙矫正但未控制好支抗”的患者中更常见。

“大小脸”:牙齿移动不对称,面部肌肉失衡

表现:一侧脸颊比另一侧饱满/凹陷,微笑时嘴角不对称,咬东西时感觉“偏颌”。

原因:矫正中两侧牙齿移动量不一致(如一侧拔牙、一侧未拔),或未纠正原有的“颌面不对称”(如下颌偏斜),导致咬合肌张力失衡,面部软组织跟着变形。

“龅脸加重”:骨性畸形未干预,矫正“雪上加霜”

表现:矫正后面部凸出更明显,嘴唇闭不拢,笑时牙龈暴露多。

原因:本身存在“骨性龅嘴”(上颌骨发育过度),但仅做了牙齿矫正(未配合正颌手术),相当于“在凸出的地基上排齐牙齿”,凸度反而更明显。

为什么会出现“异常脸变形”?3大元凶逐一拆解

异常脸变形并非“矫正本身”的错,而是方案设计、医生技术、患者配合三大环节出了问题。

▍元凶1:方案设计失误——忽视“骨骼-牙齿-软组织”联动

正畸不是“排齐牙齿”那么简单,需综合考虑:

- 骨骼基础:通过X光片(头影测量)判断是“牙性畸形”还是“骨性畸形”,骨性畸形(如下颌后缩、上颌前突)需优先正颌手术,单纯矫正会加重问题。

- 拔牙与否:是否拔牙需基于“拥挤度”“突度”“支抗控制”综合判断,盲目拔牙(如轻度拥挤也拔4颗前磨牙)或该拔牙不拔,都可能导致面部支撑不足或咬合紊乱。

- 软组织代偿能力:嘴唇厚度、肌肉张力会影响矫正效果,嘴唇厚、肌肉紧的患者,内收牙齿时需更保守,否则易出现“瘪嘴”。

▍元凶2:医生技术不足——细节把控不到位

正畸是“毫米级”操作,医生的技术直接影响结果:

- 支抗控制失败:支抗是“矫正时的‘锚’”,若内收前牙时支抗不足(后牙向前移动),会导致面中部塌陷;反之,若过度加强支抗(如种植支抗),可能造成后牙区“拥挤反弹”。

- 牙齿移动方向错误:转矩控制”不到位(前牙内收时未保持根唇向倾斜),会导致牙齿“直立”,嘴唇支撑不足,出现“瘪嘴”。

- 未纠正功能性习惯:如吐舌、偏侧咀嚼,若矫正中未纠正,会导致牙齿移位复发,面部肌肉失衡。

▍元凶3:患者配合不当——矫正后“放飞自我”

矫正结束≠一劳永逸,保持器佩戴不当是导致面部变形的“隐形杀手”:

- 不戴保持器:牙齿有“记忆”,矫正后1-2年是复发高峰期,若不戴保持器,牙齿可能移回原位,导致咬合紊乱、面部支撑力下降。

- 保持器型号不合适:如保持器过紧,持续压迫牙齿,可能导致牙根吸收、面部凹陷;过松则无法固定牙齿。

脸变形了怎么办?5招科学应对+1个关键原则

如果已经出现异常脸变形,别慌!先明确原因,再针对性处理。关键原则:立即找原正畸医生或资深正畸医生复查,拍头影测量片、CT,明确是“牙齿移位”还是“骨骼/软组织问题”。

▍第1招:观察期——给身体3-6个月“适应时间”

如果是矫正刚结束(3个月内)的轻微“凹陷”或“鼓起”,先别急着干预,每天做“面部肌肉训练”(如鼓腮、微笑练习,每次5分钟,每天3次),促进软组织适应;避免频繁用手按压脸颊,减少牙齿移位风险。

▍第2招:咬合调整——重建牙齿“支撑力”

如果复查发现是“咬合紊乱”(如后牙过高、前牙早接触),医生会通过“调颌”(打磨牙齿高点)或“重新戴保持器”调整咬合,咬合稳定后,面部肌肉会逐渐放松,轮廓会自然改善。

▍第3招:保持器修正——防止牙齿“反弹”

若因保持器不合适导致牙齿移位,需重新取模制作保持器(如“透明压膜保持器”或“ Hawley保持器”),对于“过度内收导致面中部塌陷”的患者,可能需佩戴“平面导板保持器”,引导后牙升高,恢复面中部支撑。

▍第4招:面部轮廓改善——非必要不“动刀”

如果软组织凹陷明显(如苹果肌塌陷),且排除了牙齿移位问题,可考虑:

- 玻尿酸填充:针对面中部凹陷,选择“乔雅登”“瑞蓝”等大分子玻尿酸,填充颧骨下方、苹果肌区域,恢复饱满度(需找医疗美容医生,避免过量填充导致“假面感”)。

- 自体脂肪填充:从腹部或大腿抽取脂肪,填充面中部,效果更持久,但需考虑脂肪存活率(约50%-70%)。

▍第5招:二次矫正/正颌手术——针对严重问题

如果是“骨性畸形未干预”或“方案设计严重失误”(如过度内收导致面中部塌陷),可能需:

- 二次正畸:通过“微种植支抗”重新调整牙齿位置,改善面部支撑(需1-2年)。

- 正颌手术:针对骨性“凸嘴”“地包天”,通过手术移动颌骨,从根本上改善面部轮廓(需正畸-正颌联合治疗,周期约2-3年)。

预防比补救更重要!矫正前必做的4件事

与其担心矫正后脸变形,不如从源头做好预防。正畸前,务必和医生沟通清楚以下4点:

▍1. 选对机构和医生——看“资质”更看“案例”

- 资质:选择有《正畸专科培训证书》的医生(如中华口腔医学会正畸专业委员会(COS)认证医生)。

- 案例:要求看医生过往的“拔牙矫正”“骨性畸形矫正”案例,重点关注“矫正后面部变化”是否自然(如凸嘴矫正后侧貌是否协调,面中部是否塌陷)。

▍2. 全面检查——别让“隐形问题”坑了你

正畸前必须做:

- 头影测量片:分析骨骼类型(骨性/牙性)、牙齿突度、面部比例。

- CBCT:观察牙根形态、牙槽骨厚度(避免牙根吸收导致牙齿松动)。

- 颞下颌关节检查:排除“关节紊乱”(若有关节弹响、疼痛,需先治疗再矫正)。

▍3. 明确矫正目标——别被“网红脸”绑架

和医生沟通时,说清你的需求(如“想改善凸嘴”“希望牙齿整齐”),但也要接受“面部轮廓的自然变化”,正畸不是“换脸”,核心是“健康咬合+美观笑容”,过度追求“小V脸”反而可能出问题。

▍4. 签知情同意书——把“风险”写清楚

正规的正畸治疗会签署《知情同意书》,明确“拔牙风险”“面部变化可能性”“保持器重要性”等,签字前务必逐条阅读,有疑问当场提出,避免“事后扯皮”。

写在最后:矫正的“终极目标”,是让笑容更自信

作为牙科专家,我见过太多因矫正后脸变形而焦虑的患者,也见过更多通过矫正重获笑容自信的人。牙齿矫正的本质,是让牙齿排列整齐、咬合功能正常,从而支撑面部软组织,让笑容更自然、更有活力。

如果你正在纠结“矫正是否会导致脸变形”,选择正规机构、资深医生,做好术前沟通和术后保持,大概率不会出现严重“变形”;即使出现轻微变化,也多是可逆的生理适应。

与其焦虑“脸会不会变”,不如关注“牙齿会不会更整齐”“咬合会不会更好”——毕竟,健康的牙齿和自信的笑容,才是矫正给你最好的“礼物”。

(如果你有具体问题,欢迎评论区留言,我会尽力解答~)