牙齿作为面部美学的重要组成部分,其色泽、形态与牙龈状态的协调性直接影响笑容的感染力,种植牙凭借良好的咀嚼功能被誉为“人类的第三副牙齿”,但在实际审美体验中,不少人仍觉得“种植牙不如真牙好看”,这种感知差异并非空穴来风,而是源于天然牙齿与种植牙在结构、材质及生物学特性上的本质区别,具体可从多个维度展开分析。

颜色的“天然感”缺失:无法复制的层次与透光

天然牙齿的美感首先源于其独特的颜色结构,牙冠最外层的牙釉质呈半透明状,光线照射下可透出下方牙本质的淡黄色,形成“外透内、明暗相间”的天然层次感——切端(牙齿尖端)因釉质最厚而呈半透明,颈部(靠近牙龈处)因牙本质占比高而颜色偏深,这种自然的颜色渐变是人工材料难以完全模拟的。

种植牙的牙冠多为全瓷材料(如氧化锆、玻璃陶瓷),虽可通过比色板(如VITA 3D-Master比色系统)匹配邻牙颜色,但材质本身的透光性与牙釉质存在差异:全瓷材料的透光率通常低于天然牙釉质,尤其在光线较暗环境下,种植牙可能显得“呆白”,缺乏真牙的通透感,种植体的基台多由钛金属制成,若牙龈较薄或骨质吸收,金属基台可能透出“灰线”,使牙龈呈现“青灰色”,进一步影响整体美观,相比之下,真牙的牙本质-牙釉质结构能随光线角度变化产生微妙的光泽差异,这种“动态色泽”是种植牙静态材质难以企及的。

形态与轮廓的“标准化”局限:难以复制的个体特征

天然牙齿的形态是“独一无二”的指纹式存在:每颗牙齿的牙尖发育、边缘嵴(牙齿边缘的隆起线)、窝沟(牙齿表面的凹陷)都存在细微差异,甚至左右同名牙也会因咀嚼习惯略有不对称,这种“不完美”的个体特征,反而构成了牙齿的自然美感。

种植牙的形态设计则受限于标准化流程:医生需通过取模或口内扫描获取数据,再由技师根据通用模型制作牙冠,尽管数字化技术(如CAD/CAM)已实现精准设计,但仍难以完全复制真牙的“微观细节”——侧切牙常见的“铲形”舌侧边缘、尖牙的“尖锐牙尖”发育痕迹,或因长期咀嚼形成的自然磨耗平面,若邻牙存在轻微扭转、倾斜,种植牙为追求“整齐”可能显得过于“规整”,与邻牙的“自然不协调”形成反差,降低真实感。

牙龈与软组织的“动态不协调”:生物学附着的差异

真牙与牙龈的连接依靠牙周膜——一层富含神经和血管的纤维结缔组织,能缓冲咀嚼压力,同时牙龈纤维呈“半环形”附着于牙根表面,形成“袖口状”自然凹陷(龈谷),笑容时牙龈随肌肉轻微移动,形态柔软、色泽粉嫩。

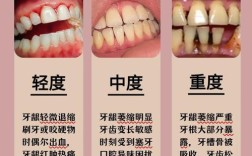

种植体与骨组织形成“骨结合”,无牙周膜结构,牙龈与种植体的连接更像“皮肤覆盖”:若种植体植入位置过浅、基台直径过大,或手术导致软组织损伤,易出现牙龈萎缩、龈缘形态不整齐,甚至“黑三角”(牙缝间牙龈暴露),种植体周围牙龈的血液供应不如真牙丰富,色泽可能略苍白,质感也偏“坚韧”,缺乏真牙牙龈的“弹性”和“动态跟随性”,在微笑或说话时,这种“僵硬感”可能被察觉。

动态美观性的“光影失真”:材质与功能的差异

天然牙齿在说话、微笑时,会随唇齿运动自然反射光线:牙釉质的微小凸起形成“漫反射”,牙齿表面呈现“哑光到高光”的渐变效果,尤其在侧光下,牙齿边缘会形成自然的“阴影线”,增强立体感。

种植牙的牙冠表面虽可抛光,但材质的光泽度、折射率与牙釉质存在差异:氧化锆等全瓷材料的光泽度可能过高,形成“镜面反射”,在动态表情下显得“刺眼”或“不自然”;若牙冠边缘与牙龈衔接处处理不当,还可能出现“白线”(牙冠边缘暴露),破坏“牙-龈”交界的美学过渡。

个体化设计与技术限制:修复与天然的生长逻辑差异

真牙是“自然生长”的结果,其位置、角度、长度与颌骨、肌肉、咬合功能完美适配;种植牙则是“后期修复”,需在现有骨条件下植入,若患者牙槽骨萎缩(如长期缺牙),种植体可能无法植入理想位置,为避免损伤神经或血管,牙冠方向可能需调整,导致“牙冠前倾/后仰”,与邻牙的“微笑线”(牙齿排列的弧度)不协调,尽管数字化导板、动态导航等技术可提升种植精度,但“修复逻辑”与“自然生长”的本质差异,仍使种植牙在“整体和谐性”上难以媲美真牙。

种植牙与真牙美观维度对比表

| 维度 | 真牙特点 | 种植牙特点 | 差距原因 |

|---|---|---|---|

| 颜色层次 | 牙釉质-牙本质天然透光,切端透明、颈部深,随光线变化动态渐变 | 全瓷材料可模拟颜色,但透光性弱于釉质,基台可能透出灰线,缺乏动态光泽 | 材质无法复制天然牙结构,金属基台影响牙龈颜色 |

| 形态轮廓 | 个体发育独特,存在牙尖、窝沟、磨耗痕迹,与邻牙自然不对称 | 基于标准模型设计,细节特征标准化,易与邻牙“形态不协调” | 个性化设计受限于技术流程,难以复制真牙的微观个体特征 |

| 牙龈协调性 | 牙周膜缓冲,牙龈呈“袖口状”附着,色泽粉嫩,随表情轻微移动 | 无牙周膜,牙龈“覆盖”种植体,易萎缩、形成黑三角,质感偏硬,色泽略苍白 | 种植体与骨结合方式不同于真牙,软组织适应性受手术和基台设计影响 |

| 动态美观性 | 唇齿运动时自然反射光线,光影渐变灵动,与面部表情协调 | 材质光泽度固定,动态下光影变化僵硬,易出现“白线”或过度反光 | 全瓷材料的光学特性与牙釉质存在差异,边缘处理影响过渡自然度 |

| 整体适配性 | 与颌骨、肌肉、咬合功能自然生长,位置、角度完美适配 | 需在现有骨条件下植入,可能调整方向以避让解剖结构,与微笑线、咬合功能需妥协 | 修复逻辑受限于骨条件,无法模拟真牙的自然生长过程 |

客观看待:种植牙的美学优势与技术进步

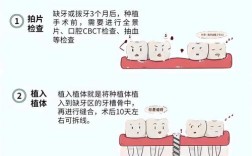

尽管种植牙在“自然美观”上与真牙存在差距,但其核心优势在于“功能重建”——恢复咀嚼效率、维持牙槽骨量、避免邻牙损伤,这些是活动义齿和固定桥难以比拟的,随着材料科学(如高透氧化锆、树脂基陶瓷)和数字化技术的发展(如DSD数字化微笑设计、3D打印个性化基台),种植牙的美学效果已显著提升:通过“分层堆瓷技术”模拟牙釉质-牙本质的透光层次,使用“软组织水平种植体”减少牙龈萎缩,或通过“即刻种植+临时冠”引导牙龈形成自然形态,对于前牙美学区种植,经验丰富的医生会结合患者面部特征、肤色、邻牙形态进行“个性化定制”,最大限度接近自然美。

相关问答FAQs

问题1:为什么有些人的种植牙看起来“白得不自然”?

解答:种植牙“白得不自然”通常与材料选择和颜色匹配有关,若选择纯白色氧化锆牙冠且未考虑邻牙的天然色阶(如邻牙偏黄或带灰调),会导致颜色过亮、缺乏层次感;钛基台若牙龈较薄可能透出金属色,使牙冠呈现“发灰”的假白感,牙冠表面过度抛光会失去真牙的“亚光质感”,显得“假白”,解决方法是:术前通过数字化微笑设计模拟颜色,选择高透全瓷材料或全瓷基台避免金属透色,并根据邻牙的明度、饱和度定制牙冠的渐变层次,确保“白得自然、白得协调”。

问题2:种植牙牙龈萎缩后,如何改善美观?

解答:种植牙牙龈萎缩后,可通过“软组织美学修复”改善:① 若因基台直径过大导致,可更换“个性化基台”(如锥形基台或全瓷基台),重新塑造牙龈轮廓;② 若因软组织量不足,可通过“引导性骨组织再生术(GBR)”联合“结缔组织移植”增加牙龈厚度和高度;③ 对于轻度萎缩,可采用“激光牙龈修整术”修整龈缘形态,或制作“牙龈形态瓷”在牙冠上模拟牙龈凹陷,视觉上缩小黑三角,关键在于定期复查(每6个月1次),及时干预萎缩,避免影响长期美观和健康。