医生必看!深谙医保政策这5大好处,临床工作事半功倍,患者满意度飙升

在医疗行业变革的浪潮中,医保政策已不再是“后勤部门的功课”,而是直接关系医生临床工作、职业发展乃至医患关系的“必修课”,国家医保局数据显示,2025年全国医保基金支出已超2.4万亿元,覆盖13.6亿参保人,政策更新频率年均超20项——从DRG/DIP支付方式改革到药品耗材集采,从门诊共济保障到异地就医直接结算,每一项调整都在重塑医疗服务的逻辑。

作为临床一线的医生,你是否曾因“不了解医保目录”导致患者自费比例过高而被投诉?是否因“不熟悉支付政策”在病历书写中埋下合规风险?是否因“不懂集采规则”错失为患者减轻负担的机会?医生对医保政策的理解深度,直接决定诊疗效率、医疗质量与患者体验的上限,本文结合最新政策动向与临床实践,拆解医生主动掌握医保政策的5大核心好处,助你从“被动执行者”升级为“主动优化者”。

提升诊疗效率:从“反复沟通”到“精准决策”,让患者少跑腿

医保政策本质是“医疗资源的导航仪”,医生熟悉规则,能快速为患者匹配“最优诊疗路径”,以医保目录内药品/耗材选择为例:2025年国家医保目录新增111种药品,涵盖肿瘤、糖尿病、罕见病等领域,其中36种谈判药价格平均降幅61.7%,若医生不了解目录,可能仍在使用目录外高价药,患者不仅需承担高额费用,还可能因“适应症不符”无法报销,引发“为什么别人能报我不能报”的纠纷。

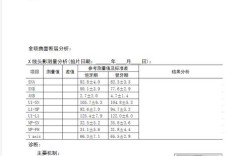

临床场景对比:

- 不了解政策的医生:为2型糖尿病患者开具某进口原研药(月均费用1500元),患者自费1200元,事后抱怨“太贵”,医生需重新调整处方并解释,耗时20分钟。

- 熟悉政策的医生:直接开具目录内国产谈判药(月均费用300元,报销后自费60元),患者满意度提升,诊疗环节缩短5分钟。

异地就医直接结算政策覆盖全国90%以上三级医院,医生若掌握“备案流程”“待遇标准”,能指导患者提前完成线上备案,避免“先垫付再报销”的麻烦,数据显示,2025年全国异地就医结算量超5700万人次,结算成功率98%——医生一句“您的异地备案已通过,住院可以直接刷卡”,就能让患者少跑数百公里。

规避执业风险:从“被动违规”到“主动合规”,守好职业底线

近年来,医保飞检(飞行检查)常态化已覆盖全国所有省份,2025年累计检查医疗机构38.6万家,追回资金超170亿元,违规行为主要集中在“过度医疗”“串换项目”“超适应症用药”等——而80%的违规源于医生对政策细节的误解。

DRG/DIP支付方式改革下,每个病种有固定的“支付标准”和“报销范围”,若医生在“胆囊结石伴慢性胆囊炎”病种中,超标准使用“磁共振胰胆管成像(MRCP)”(非必需检查),可能导致医院被医保部门拒付,医生个人也可能面临绩效扣减或通报批评。

关键政策红线:

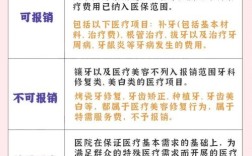

- “三个目录”边界:医保药品目录(甲类100%报销、乙类部分报销)、诊疗项目目录(如“中医理疗”需符合适应症)、医疗服务设施目录(如“VIP病房”超标部分自费);

- “临床必需”原则:检查/用药需符合《诊疗规范》,避免“高依赖、高成本、低价值”服务;

- “合理收费”规则:禁止“分解收费”“套收费”(如将一次诊疗拆分为多次项目)。

医生主动学习《医疗保障基金使用监督管理条例》《医保诊疗规范》等文件,能在病历书写、处方开具时“每步留痕”,将合规风险“扼杀在萌芽阶段”,某三甲医院统计显示,组织医保政策培训后,医生违规率下降72%,医保拒付金额减少60%。

优化科室管理:从“成本模糊”到“精准控费”,提升运营效能

在“总额预算、结余留用”的医保支付机制下,科室的“成本控制”直接影响医护人员的绩效奖金,医生作为诊疗活动的“直接决策者”,是科室控费的“第一责任人”,某医院骨科通过培训,让医生掌握“高值耗材集采中选价”(如人工髋关节从3万元降至8000元),同时优化康复路径,将患者平均住院日从14天缩短至9天,科室年结余超200万元,医护人员人均绩效提升15%。

医生可操作的控费技巧:

- 优先选择集采中选耗材/药品:全国集采已覆盖8批7类高值耗材、7批药品,平均降价53%,如心脏支架从1.3万元降至700元;

- 按DRG/DIP病组打包诊疗:避免“超标准检查”“无指征用药”,肺炎”病组中,无需常规使用“CT增强扫描”;

- 推广“日间手术”模式:医保对日间手术的报销比例通常比普通住院高10%-15%,且床位费减半,患者康复更快,科室周转率提升。

某省级人民医院质控科负责人表示:“医生懂政策,才能从‘被动控费’转为‘主动提质’——用合理的资源治好病,才是医保改革的最终目标。”

增强职业竞争力:从“经验型”到“专家型”,拓展发展空间

在职称评定、岗位晋升中,“医保管理能力”已成为加分项,2025年《卫生系列高级职称评审标准》明确要求:“申报人需熟悉医保政策,能参与医院医保管理或优化诊疗路径”,某医院“医保专员”岗位,优先录用“临床+医保”复合型人才,薪资比普通医生高20%-30%。

医生可将医保政策与科研结合,例如研究“DRG支付方式下某病种最优诊疗方案”“集采药品的临床疗效与经济学评价”,这类成果易发表在《中国医疗保险》《中华医院管理杂志》等核心期刊,提升学术影响力。

案例:某三甲医院心内科医生,因深入研究“冠脉介入治疗集采耗材的临床应用”,牵头制定《医院冠心病集采药品使用指南》,不仅成为科室骨干,还受邀参与省级医保政策调研,职业发展实现“临床-管理-政策”三重突破。

改善医患关系:从“信息不对称”到“透明化沟通”,构建信任桥梁

医患矛盾中,30%源于“费用不透明”,患者常问:“这个检查为什么这么贵?”“进口药和国产药差多少?”“医保能报多少?”——若医生能清晰解释政策依据,患者的不满会大幅减少。

沟通话术模板:

- “您用的这个药是医保谈判药,原价1万元/月,现在降到3000元/月,报销后自费600元,效果和进口药一样,我们优先给您开这个,能省不少钱。”

- “这个CT检查是‘肺部肿瘤筛查’的必需项目,医保报销80%,自费200元,能帮我们排除早期病变,避免以后更严重的治疗。”

某医院调查显示,医生主动讲解医保政策后,患者满意度从82%提升至96%,投诉率下降45%,一位患者感慨:“医生把政策讲得明明白白,感觉他真的在为我考虑,这样的医院我信得过。”

写在最后:医保政策不是“束缚”,而是“工具”

从“以治病为中心”到“以健康为中心”,医保政策正引导医疗回归本质——用合理的资源,为患者提供高质量的医疗服务,医生作为政策的“最后一公里执行者”,主动学习、深度理解,不仅能规避风险、提升效率,更能将政策红利转化为患者的获得感、安全感。

行动建议:

- 关注“国家医保局”“XX省医保局”公众号,获取最新政策解读;

- 参加医院组织的“医保政策培训”(每月至少1次);

- 用“医保政策口袋书”(含目录、支付标准、合规要点)辅助临床决策。

正如北京协和医院一位资深医生所说:“懂政策的医生,眼里有‘病’,更心中有‘人’。” 当你将医保政策融入诊疗的每一个细节,你会发现:合规不是负担,而是让医疗更纯粹、让医患更信任的基石。

(注:本文政策数据来源国家医保局2025年工作报告、2025年医保目录调整新闻发布会,案例参考《中国医院管理》2025年第3期《医保政策与临床实践融合路径研究》)