2025最新医保政策深度解析:医护人员为何必须懂?附高效掌握指南

在医疗健康领域,医保政策是连接医院、患者与政府的重要纽带,更是医护人员日常工作中不可回避的“必修课”,2025年,我国医保改革进入“深水区”,从DRG/DIP支付方式全面落地到医保目录动态调整,从异地就医直接结算全覆盖到智能监管系统常态化运行,每一项政策调整都直接关系到医护人员的诊疗行为、医院的运营效率,以及患者的切身利益,作为一线医疗工作者,若对医保政策认知模糊或理解滞后,不仅可能导致医疗行为违规、医院医保基金被追回,更会影响患者的就医体验和治疗效果,本文将从政策影响、核心变化、学习路径三个维度,为医护人员系统解读医保政策的重要性及应对策略,助力大家在改革浪潮中精准把握方向,提升职业竞争力。

医保政策:医护人员的“工作指南针”,而非“额外负担”

很多医护人员认为,“医保政策是医保科的事,与临床关系不大”,这种认知误区在当前改革背景下已“行不通”,医保政策早已渗透到诊疗全流程:从患者入院时的医保资格审核、检查检验项目的医保适配性,到治疗方案的医保目录覆盖范围,再到出院时的结算方式选择,每一个环节都需要医护人员的专业判断。

合规诊疗的“安全线”:避免违规风险

2025年,国家医保局持续加大对医保基金使用的监管力度,智能监控已实现“事前提醒、事中控制、事后追溯”全流程覆盖,某三甲医院曾因医生超适应症开具医保目录外药品且未充分告知患者,被医保部门追回违规基金12万元,相关医生也被院内通报批评,这类案例警示我们:医保政策不是“选择题”,而是“必答题”——只有熟悉药品、耗材、诊疗项目的医保支付范围,严格掌握出入院标准,才能确保每一项医疗行为都有据可依,避免触碰“红线”。

优化医疗质量的“助推器”

DRG/DIP支付方式改革(按疾病诊断相关分组/按病种分值付费)是当前医保改革的“重头戏”,2025年,全国超80%的三级医院将纳入DRG/DIP支付范围,这意味着“结余留用、超支不补”成为常态,对医护人员而言,这既是挑战也是机遇:在保证医疗质量的前提下,通过优化临床路径、合理控制成本(如减少不必要的高值耗材使用、缩短住院日),不仅能提升医院医保基金使用效率,更能为科室创造合理结余,形成“质量-效率-效益”的良性循环,某骨科科室在DRG付费下,通过规范腰椎间盘突出症的诊疗方案,将平均住院日从12天缩短至9天,耗材成本降低15%,科室结余同比增加20%。

改善患者沟通的“润滑剂”

患者就医时,最关心的往往是“这个项目能报销吗?”“这个药自费多少?”,如果医护人员对医保政策一知半解,不仅无法解答患者疑问,还可能引发误解和矛盾,部分患者认为“用了医保目录外的药就是医院乱收费”,若医护人员能提前告知医保目录内替代方案、自费部分占比及必要性,就能有效减少纠纷,据某医院患者满意度调查显示,能清晰解释医保政策的医护人员,患者沟通满意度提升35%。

2025年医保政策核心变化:医护人员必须关注的5大重点

要掌握医保政策,需先抓住“牛鼻子”,2025年,医保政策在支付方式、目录管理、监管机制等方面有显著调整,医护人员需重点关注以下内容:

DRG/DIP支付方式改革:从“按项目付费”到“按病种付费”的转型

2025年,DRG/DIP支付方式将实现医疗机构、病种、医保基金“三个全覆盖”,对医护人员而言,核心变化在于:诊疗方案需围绕“病种付费标准”优化,对于“肺炎”患者,DRG付费下需综合考虑检查检验的必要性(避免过度检查)、药品选择(优先医保目录内甲类药)、康复时间(避免无指征延长住院),确保总费用不超过病种付费标准,同时保证疗效。

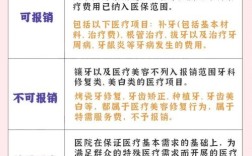

医保目录动态调整:新增药品与限定支付范围并重

2025年国家医保药品目录调整已结束,新增111种药品(含肿瘤药、罕见病药、慢性病药等),同时调整了72种药品的限定支付范围(如“仅限医保适应症内使用”),医护人员需注意:新纳入目录的药品,需严格把握适应症,避免超范围使用;对于限定支付范围的药品,需完善病历记录(如诊断依据、用药理由),确保医保基金合规支付。

异地就医直接结算:便利患者,也需规范流程

2025年,异地就医直接结算覆盖范围进一步扩大,所有统筹地区实现住院费用跨省直接结算,普通门诊跨省直接结算率提升至80%,对患者而言,备案后可直接结算,无需“先垫付再报销”;对医护人员而言,需准确核对异地就医患者的备案信息(如备案地、病种范围),避免因备案不符导致结算失败。

医保智能监管:从“人工抽查”到“AI实时监控”

国家医保局“医保智能监管系统”已实现与全国医疗机构的互联互通,通过AI技术实时监控诊疗行为,重点识别“分解住院、挂床住院、过度检查、超适应症用药”等违规行为,2025年,智能监控还将新增“处方审核规则库”,对门诊处方进行实时筛查,这意味着,医护人员开具处方、申请检查时,系统会自动提示“是否在医保支付范围内”“是否符合临床指南”,违规行为将“秒级预警”。

医保基金“飞行检查”:常态化、精准化、穿透式

2025年,医保基金“飞行检查”将聚焦“骨科、心内科、血液科”等高值耗材使用科室,重点查处“串换项目、虚计费用、伪造票据”等恶意违规行为,对医护人员而言,需确保病历记录与实际诊疗一致:手术记录中使用的耗材名称、型号需与收费系统匹配,避免“低标准高收费”或“无收费项目虚记费用”。

医护人员如何高效掌握医保政策?从“被动接受”到“主动学习”

面对不断更新的医保政策,医护人员如何快速、精准掌握核心要点?以下方法值得借鉴:

依托院内“三级培训体系”:政策落地“最后一公里”

医院应建立“医院-科室-个人”三级培训机制:

- 医院层面:医保科定期组织政策解读会(如每季度DRG/DIP付费培训、年度医保目录更新说明),邀请医保部门专家或行业顾问授课,同步发放《医保政策口袋手册》;

- 科室层面:科室主任/护士长作为“政策宣讲员”,结合本科室常见病种,梳理“医保合规诊疗清单”(如“糖尿病视网膜病变检查的医保覆盖项目”“剖宫产术的耗材选择规范”);

- 个人层面:医护人员通过院内学习平台(如OA系统、钉钉群)自主学习政策文件,参与“医保知识答题竞赛”,强化记忆。

善用“线上+线下”学习资源:碎片化时间高效利用

- 官方渠道:关注“国家医保局”官网、“医保局”公众号,第一时间获取政策原文;下载“医保知识库”APP(如“医保通”),可查询药品/项目的医保支付标准、限定支付范围;

- 行业平台:通过“丁香园”“医学界”等医疗专业平台,学习政策解读文章和案例分析;参与“医保政策线上研讨会”,与同行交流实操经验;

- 线下交流:参加当地医保局组织的“医疗机构政策座谈会”,直接与医保经办人员沟通疑难问题(如“特殊病种门诊的认定标准”)。

将医保政策融入日常诊疗:在实践中巩固认知

- 建立“医保自查清单”:在开具处方、申请检查、制定手术方案前,对照清单问自己:“这个项目在医保目录内吗?”“是否符合病种付费要求?”“病历记录是否完整?”;

- 参与“医保管理质控”:科室医保专员定期抽查病历,重点核查医保合规性,发现问题及时整改;通过“DRG/DIP病组绩效分析”,了解本科室病种的费用结构、结余情况,针对性优化诊疗路径;

- 主动向患者宣讲政策:在诊疗过程中,主动告知患者医保报销政策(如“异地就医备案流程”“门诊慢特病申请条件”),既提升患者满意度,也能通过患者反馈发现政策执行中的问题。

医保政策是医护人员的“第二专业能力”

在医疗改革不断深化的今天,医保政策已不再是“附加题”,而是衡量医护人员专业素养的重要标尺,从合规诊疗到质量控制,从患者沟通到职业发展,掌握医保政策能为医护人员带来“安全、效率、口碑”多重收益,2025年,让我们主动拥抱变化,将医保政策学习融入日常,成为懂政策、用政策、守政策的“新时代医疗人”,为守护医保基金安全、提升医疗服务质量贡献自己的力量!

(注:本文政策内容参考国家医保局2025年工作会议要点及最新文件,具体执行以当地医保部门规定为准。)