“种植牙填骨”在专业上通常称为种植牙骨增量技术或骨移植术,就是在种植牙手术之前或同时,通过手术方式在需要种植牙的位置增加或重建足够的牙槽骨量。

为什么要“填骨”(骨增量)?

种植牙成功的关键在于种植体(人工牙根)必须与周围的牙槽骨形成牢固、稳定的骨结合,就像盖房子需要坚实的地基一样,种植牙也需要足够的、质量良好的牙槽骨作为支撑。

以下几种常见情况会导致需要“填骨”:

-

牙槽骨吸收(最常见原因):

- 缺牙时间过长: 牙齿缺失后,缺乏咀嚼功能的刺激,牙槽骨会像肌肉废用萎缩一样,逐渐被身体吸收,导致骨量减少、宽度变窄、高度降低。

- 牙周病: 严重的牙周病会破坏牙槽骨,导致牙齿松动脱落,即使拔牙后,骨缺损也很严重。

- 拔牙后处理不当: 如果拔牙后没有及时进行引导骨再生等处理,拔牙窝的骨壁会塌陷吸收。

-

外伤或疾病导致的骨缺损:

意外事故(如车祸、摔伤)或肿瘤、囊肿等疾病手术切除后,可能造成局部牙槽骨的大量缺失。

-

先天条件不足:

有些人天生牙槽骨就比较薄或高度不足。

-

种植位置骨量不足:

即使整体骨量尚可,但在计划种植牙的具体位置,可能因为解剖结构(如下颌神经管、上颌窦)的限制,或者局部骨嵴形态不佳,导致该位置骨量不足以安全、稳固地植入种植体。

“填骨”是用什么材料?

常用的骨增量材料主要有:

- 自体骨: 从患者自身其他部位(如下颌骨颏部、髂骨、上颌结节等)取骨,优点是生物相容性最好,无排斥反应,成骨能力强,缺点是需要额外手术取骨,增加创伤和手术时间。

- 异体骨: 来自人类捐献(如骨库),经过严格处理消毒,优点是无需额外手术取骨,来源相对充足,缺点是可能存在轻微免疫排斥风险(现代处理技术已大大降低),成骨速度可能稍慢于自体骨。

- 异种骨: 来自动物(如牛、猪),经过特殊处理脱去有机成分,优点是来源广泛,成本较低,无需额外手术,缺点是成骨能力相对较弱,可能需要更长时间或结合其他材料。

- 人工骨(骨替代材料): 人工合成的生物陶瓷材料(如羟基磷灰石、磷酸三钙等),优点是无免疫原性,来源无限,可塑性好,缺点是本身没有成骨细胞,主要起引导骨再生和支撑作用,最终需要自身骨细胞长入替代,成骨速度相对慢,强度可能不如自体骨。

- 复合材料: 将上述材料组合使用(如自体骨+人工骨),取长补短,效果更佳。

“填骨”的过程是怎样的?

骨增量手术通常在种植手术前进行(延期种植),有时也可以与种植手术同期进行(即刻种植+同期植骨),具体取决于骨缺损的程度和类型。

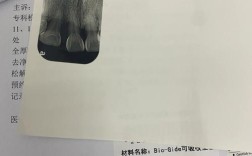

- 评估与设计: 医生通过临床检查、X光片(根尖片、曲面断层片)、CBCT(锥形束CT)等精确评估骨缺损的范围、形态和骨量,制定详细的植骨方案。

- 麻醉: 进行局部麻醉,确保手术无痛。

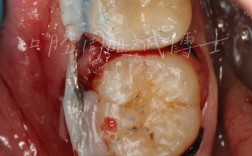

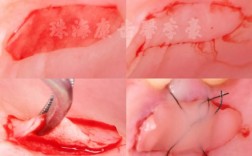

- 切口与翻瓣: 在缺牙区域的牙龈上做切口,翻开牙龈组织,暴露下方的牙槽骨。

- 骨缺损处理: 清理骨缺损区域,去除炎症组织,修整骨边缘。

- 植入骨材料: 将选定的骨材料(自体骨、异体骨、人工骨或混合材料)仔细填塞到骨缺损区域,有时会配合使用骨引导再生膜(可吸收或不可吸收),这层膜像一层“挡板”,阻止软组织长入骨缺损区,为骨细胞提供一个纯净的生长空间,引导骨组织再生。

- 缝合: 将牙龈瓣复位,严密缝合伤口。

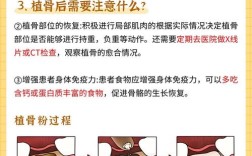

- 愈合期: 这是最关键的一步! 植入的骨材料需要时间与自身骨融合、愈合、形成新的骨组织,这个愈合期通常需要4-6个月,有时甚至更长(取决于骨缺损大小、材料类型和个体愈合能力),期间要特别注意口腔卫生,避免植骨区域受到过大外力。

- 二次手术(如需要): 在确认骨愈合良好后,可能需要再次小手术切开牙龈,暴露植骨区域,为种植体植入做准备。

- 种植体植入: 在骨量充足的新生骨区域,按照常规步骤植入种植体。

- 后续修复: 种植体愈合(通常3-6个月)后,安装基台和牙冠,完成种植牙修复。

“种植牙填骨”(骨增量)是解决牙槽骨不足、为种植牙创造稳固“地基”的必要技术,它虽然增加了手术步骤、时间和费用,但极大地提高了种植牙的成功率和长期稳定性,使得许多骨量不足的患者也能安全地享受种植牙带来的好处。

如果你被告知需要植骨,不要过于担心。 这表明医生在严谨评估你的口腔状况后,为你选择了最稳妥、成功率最高的治疗方案,请务必与你的种植医生充分沟通,了解你具体的植骨方案、材料选择、预期效果和注意事项。