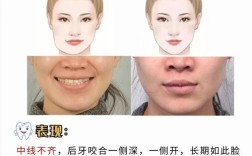

牙齿矫正后脸型可能会发生变化,但这种变化通常是积极且协调的改善,而非戏剧性的重塑**,变化程度因人而异,主要取决于以下因素:

📍 1. 牙齿位置和咬合关系的改变是核心

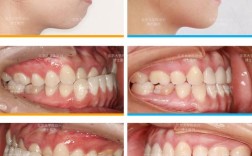

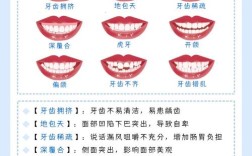

- 牙齿前突(龅牙): 这是最常见的情况,矫正后,内收前牙(尤其是上前牙)可以使嘴唇位置更自然、更贴合,减少“凸嘴”感,侧面轮廓会显得更柔和、协调。

- 深覆合/深覆盖: 矫正后打开咬合,改善上下前牙的覆盖关系,可以使面下三分之一(从鼻底到下巴)的高度和比例更协调,避免“月牙脸”或“地包天”带来的不协调感。

- 牙列拥挤: 排齐牙齿后,嘴唇周围的肌肉支撑更均匀,可能使唇部形态更自然饱满,避免因牙齿拥挤导致的唇部凹陷或扭曲。

- 反颌(地包天): 矫正后,将上前牙移出,下前牙内收,可以改善下巴前突或后缩的问题,使面部侧貌更平衡,对于严重的骨性反颌,正畸治疗可能需要配合正颌手术才能达到理想效果。

- 开颌: 矫正后关闭前牙开颌,可以改善面部高度比例,避免“露龈笑”或面中份高度不足。

📍 2. 软组织的适应性改变

- 牙齿移动后,包裹它们的牙龈、嘴唇、脸颊等软组织会随之进行一定的适应性调整,这种调整是逐渐发生的,有助于形成更自然、协调的面部轮廓。

- 内收上前牙后,上唇会相应地向内、向上移动,减少唇部前突度。

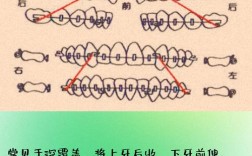

📍 3. 拔牙的影响(常被误解)

- 拔牙是正畸治疗中常见的手段,目的是为拥挤的牙齿提供排齐空间,或为内收前牙创造空间。

- 误解: 很多人担心拔牙会让脸“瘪下去”或“凹陷”。

- 实际情况:

- 目标: 拔牙的目的是改善牙齿排列和咬合功能,以及改善面型协调性(如解决嘴凸),拔牙后内收前牙,恰恰是为了减少嘴凸,使面部侧貌更协调。

- 效果: 在专业正畸医生的操作下,拔牙矫正后,面部轮廓通常不会显得凹陷,反而因为解决了牙齿前突的问题,侧脸线条会更流畅、更美观,拔牙间隙关闭后,面部软组织会重新分布,达到新的平衡。

- 风险: 如果内收过度(医生技术问题或特殊情况),确实可能导致面颊部或嘴唇旁出现轻微凹陷,但这在现代正畸技术和规范操作下是可以避免或最小化的,医生会通过精确计算和方案设计来控制。

📍 4. 年龄因素

- 青少年: 处于生长发育高峰期,矫正不仅能移动牙齿,还可能利用生长潜力引导颌骨向更协调的方向发育,对脸型的影响可能更显著。

- 成年人: 颌骨已停止发育,矫正主要移动牙齿和调整咬合,对脸型的影响主要体现在牙齿位置改变后软组织的适应性调整上,效果通常更自然、更稳定。

📍 5. 矫正的目标

- 牙齿矫正的首要目标是建立健康、稳定、美观的咬合关系,改善口腔功能(咀嚼、发音)和口腔健康(清洁、维护)。

- 脸型的改善是矫正过程中可能产生的积极“副作用”或“附加收益”,而非主要目的。 医生在设计方案时,会综合考虑功能、健康、稳定性和美观(包括面部协调性)。

📍 总结关键点

- 会变,但通常是积极改善: 对于牙齿前突、深覆合、反颌等问题,矫正后脸型(尤其是侧貌)往往能得到显著改善,更协调、更美观。

- 程度因人而异: 取决于原始问题的严重程度、矫正方案(是否拔牙、拔哪颗牙)、移动牙齿的幅度、患者的年龄、软组织的适应性等。

- 拔牙不等于脸瘪: 在专业操作下,拔牙矫正是为了解决拥挤和前突,最终效果通常是面部轮廓更协调流畅,而非凹陷。

- 核心是牙齿和咬合: 脸型变化是牙齿位置改变后,软组织适应性调整的结果。

- 专业评估至关重要: 是否需要矫正、如何矫正、预期效果如何,都必须由专业的正畸医生进行详细检查、诊断和方案设计,医生会根据你的具体情况(牙齿、骨骼、软组织、面部比例、诉求等)给出专业建议。

- 管理预期: 不要期待矫正能让你变成另一个人,目标是让你的脸型在原有基础上,因为牙齿排列和咬合的改善而显得更自然、更协调、更符合美学标准。

📍 建议

如果你对面型有顾虑,建议:

- 咨询专业正畸医生: 进行全面的口腔检查、头影测量分析等,医生能准确评估你的牙齿、骨骼、软组织情况,判断矫正后可能产生的脸型变化,并制定最适合你的个性化方案。

- 沟通你的诉求: 明确告诉医生你对脸型的期望,医生会在方案设计中予以考虑。

- 查看案例: 医生通常会有类似病例的矫正前后对比照片,可以更直观地了解可能的效果。

牙齿矫正后脸型变是可能的,而且对于有牙齿或咬合问题导致面型不协调的人来说,这种变化通常是令人满意的积极改善,但最终效果高度依赖于专业医生的诊断、方案设计和治疗执行。 🦷✨