核心概念解析

-

III类倾向:

- 指患者存在骨性III类错颌畸形的风险或早期表现。

- 骨性III类错颌的核心特征是下颌骨相对于上颌骨位置靠前(下颌前突)或上颌骨发育不足(上颌后缩),导致“地包天”或“月牙脸”的面型。

- “倾向”意味着:

- 可能尚未形成完全典型的骨性III类错颌(如下颌平面角正常,但ANB角偏小,接近0°甚至负值)。

- 可能存在明显的牙性III类因素(如下前牙舌倾、上前牙唇向倾斜不足)代偿了骨性问题,暂时维持了上下颌骨的相对位置。

- 但患者存在发展为骨性III类错颌的高风险,尤其是在有家族史或生长方向不利时。

-

均角:

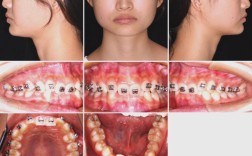

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 指患者的垂直向骨面型正常。

- 关键指标:

- 下颌平面角: 通常在22°-32°之间(常用标准为25°±5°)。

- 面高比例: 前下面高与全面高之比在正常范围(约55%-60%)。

- 面部垂直向比例协调: 没有过度的长面型(高角)或短面型(低角)表现。

- 均角患者的特点: 面部垂直向对称,咀嚼效率相对较好,矫治时牙齿垂直向移动的效率相对较高,不易出现明显的开颌或深覆颌问题。

诊断要点(至关重要)

对于这类患者,全面、细致的诊断是制定成功治疗计划的基础:

-

临床检查:

- 面型评估: 观察侧面观是否有下颌前突、颏部前突、上颌后缩迹象;正面观是否面中份凹陷、下颌角突出,注意静态和动态(微笑、说话)时的表现。

- 口内检查:

- 磨牙关系: 是否中性、近中(III类)或远中(I/II类)?近中磨牙关系是III类倾向的重要标志。

- 尖牙关系: 是否中性、近中或远中?

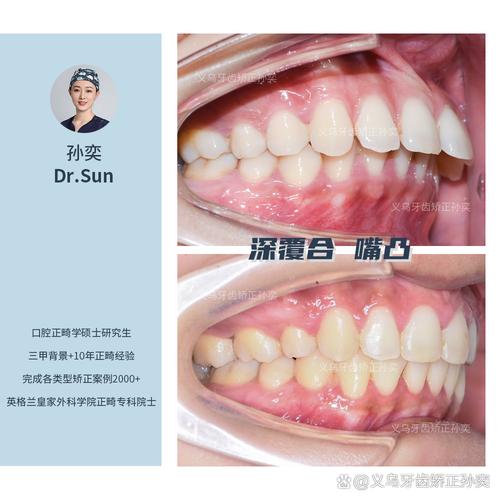

- 前牙覆颌覆盖: 覆颌是否正常?覆盖是否过小(接近0或负值)?这是牙性代偿的关键指标。

- 牙列拥挤/间隙: 上下颌牙量是否协调?

- 中线: 上下颌中线是否对齐?偏斜程度?

- 牙弓形态: 上下颌牙弓是否协调?是否存在反颌(个别牙或全牙列)?

- 唇齿关系: 自然放松状态下,上下唇与牙齿的位置关系(唇闭合度)。

- 颞下颌关节: 有无弹响、疼痛、张口受限等。

-

影像学检查(头影测量分析是核心):

- 全口曲面断层片: 观察牙根、牙槽骨、恒牙胚、发育情况、有无骨破坏等。

- 头颅侧位片(必须!):

- 骨性指标:

- SNA角: 反映上颌骨相对于颅底的位置,正常值约82°±3°。降低提示上颌发育不足。

- SNB角: 反映下颌骨相对于颅底的位置,正常值约80°±3°。增大提示下颌发育过度。

- ANB角: 反映上下颌骨的相对位置关系,正常值约2°±2°。减小(接近0°或负值)是骨性III类倾向的典型标志。

- Wits值: 另一个评估上下颌骨相对位置的指标,更直观,正常值约-1mm至+1mm。负值增大(更负)提示骨性III类。

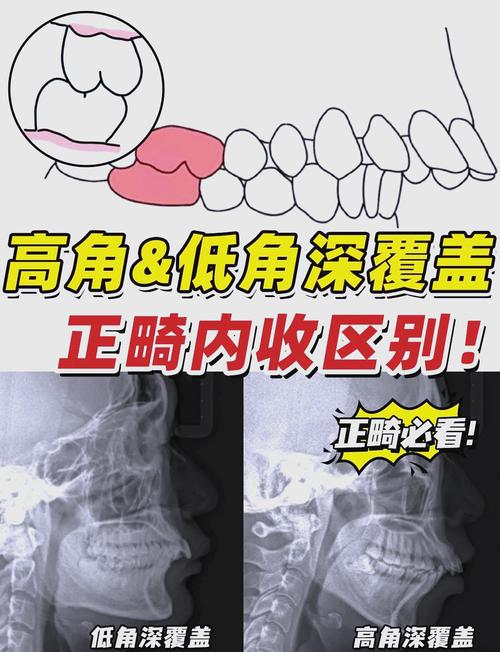

- 下颌平面角(MP-FH, MP-SN): 确认是否为均角(通常在22°-32°)。

- 面角(NPog-FH): 反映下颌整体突度。增大提示下颌前突。

- Y轴角(SGn-SN): 反映下颌的陡度/方向。增大提示下颌向下后旋转趋势,但均角患者通常在此范围内。

- A点深度(APg): 评估上颌骨前后向位置。

- Pog点深度(APg): 评估下颌骨前后向位置。

- 牙性指标:

- U1-SN / U1-NA: 上中切牙相对于上颌骨/NA平面的倾斜度。减小(舌倾)是牙性代偿的表现。

- L1-MP / L1-NB: 下中切牙相对于下颌骨/NB平面的倾斜度。增大(唇倾)是牙性代偿的表现。

- U1-L1: 上下中切牙交角。减小提示III类倾向。

- 上下齿槽座角(U1-A, L1-B): 反映切牙与牙槽骨的位置关系。

- 软组织指标:

- 上唇突度(UL-E): 上唇相对于E线的位置。

- 下唇突度(LL-E): 下唇相对于E线的位置。下唇突度增大是下颌前突的软组织表现。

- 颏部软组织厚度。

- 鼻唇角、颏唇沟深度等。

- 骨性指标:

-

模型分析:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 测量上下颌牙弓宽度、长度、拥挤度、 Bolton指数(上下颌牙量比例)。

- 分析牙弓形态、对称性。

-

功能分析:

- 咀肌、颞肌等咀嚼肌功能状态。

- 下颌运动轨迹(颞下颌关节功能检查)。

治疗原则与策略(个体化是关键)

治疗目标:纠正III类倾向,建立稳定的I类磨牙和尖牙关系,改善面型,建立良好的咬合功能和长期稳定性。 治疗方案必须基于患者的年龄、生长潜力、错颌畸形的严重程度(骨性 vs 牙性)、患者意愿和期望值。

针对青少年患者(有生长潜力)

- 核心策略:生长改良

- 上颌前方牵引: 最常用且有效的早期干预手段,利用患者的生长潜力,刺激上颌骨向前生长,抑制下颌骨向前生长,常配合上颌快速扩弓(RME)或慢速扩弓(SARME)打开腭中缝,为牵引提供空间和支抗。特别适用于上颌发育不足为主的患者。

- 功能性矫治器:

- 垂直曲导板矫治器: 引导下颌向后退,解除前牙反颌,建立正常覆颌覆盖,利用下颌的生长潜力引导其向下向后旋转(对均角患者有利,避免形成高角)。

- Frankel III型矫治器: 通过唇挡等装置改变口周肌肉环境,抑制下颌前突,刺激上颌生长。

- 生物调节器: 兼有功能调节和简单扩弓作用。

- 头帽-颏兜: 主要用于抑制下颌骨的生长,适用于下颌发育过度为主的患者,需精确控制力和方向,避免影响垂直向。对均角患者需谨慎,防止压低前牙或形成高角。

- 联合治疗: 常常需要前方牵引与功能性矫治器联合使用,或与固定矫治器联合进行精细调整。

针对成年患者(无生长潜力)

- 核心策略:掩饰性正畸治疗或正畸-正颌联合治疗

- 掩饰性正畸治疗(首选,适用于轻中度骨性III类或牙性III类为主):

- 目标: 通过牙齿的代偿性移动(如上颌前牙唇倾、下颌前牙舌倾),在现有骨性基础上建立稳定的I类咬合关系。

- 拔牙选择: 非常关键!

- 上颌拔牙: 通常拔除第一前磨牙(4/4),利用拔牙隙内收上前牙,改善上颌前突不足和覆盖。是掩饰性治疗III类倾向的常用策略。

- 下颌拔牙: 通常不首选拔除下颌前磨牙(4/4),因为拔牙隙容易导致下颌前牙唇倾或磨牙近中移动,可能加重III类关系或破坏咬合稳定,仅在特定情况下(如下颌牙量过大,需要大量内收下前牙)考虑,且需极其谨慎设计支抗。

- 上下颌拔牙: 需要精确计算Bolton指数和牙量不调,确保拔牙后能建立良好的尖牙和磨牙关系。

- 支抗设计: 强支抗是成功的关键! 需要有效抵抗下颌前移的趋势。

常用方法:种植支抗钉(骨钉)、横腭杆、腭杆、口外弓(配合头帽)、强支抗滑动法关闭拔牙隙等。

- 矫治器选择: 自锁托槽可能有助于高效移动牙齿和加强支抗控制,直丝弓矫治器是主流。

- 效果: 能显著改善前牙覆颌覆盖关系,建立稳定的I类咬合,对面型改善有一定作用(尤其对牙性因素为主者),但无法改变骨骼关系,严重骨性III类患者掩饰效果有限,可能无法达到理想面型。

- 正畸-正颌联合治疗(适用于中重度骨性III类,掩饰性治疗效果不佳或患者对面型要求极高):

- 流程: 术前正畸(去代偿、排齐整平、建立咬合) -> 正颌手术(如上颌Le Fort I型前移术、下颌后退术、双颌手术) -> 术后正畸(精细调整咬合、关闭间隙)。

- 效果: 可以同时纠正骨骼和牙齿问题,达到最理想的面型和咬合功能改善。 是解决严重骨性III类问题的金标准。

- 对均角患者: 手术设计需特别注意维持良好的垂直向关系,避免术后出现开颌或面部比例失调,正畸医生和外科医生的紧密沟通至关重要。

- 掩饰性正畸治疗(首选,适用于轻中度骨性III类或牙性III类为主):

均角患者的特殊考虑与优势

- 垂直向稳定性: 均角患者通常没有明显的垂直向生长问题,矫治过程中牙齿垂直向移动相对可控,不易出现开颌或深覆颌的并发症。

- 矫治效率: 牙齿在垂直向移动效率较高,有利于打开咬合、关闭间隙等操作。

- 面型改善潜力: 在成功纠正III类倾向后,面型通常能得到较好的改善,尤其是上颌前移或下颌后退后,面中份饱满度增加,颏部后缩,侧面轮廓更协调。

- 支抗控制相对容易: 相比高角患者,均角患者下颌旋转趋势较小,支抗设计相对简单有效(但仍需强调强支抗的重要性)。

治疗挑战与风险

- 诊断复杂性: 区分骨性和牙性因素、判断生长潜力、预测未来发展趋势难度大。

- 生长改良效果不确定性: 尤其对于骨性因素较重的患者,生长改良效果可能有限,需要密切监测,必要时及时调整方案或转为固定矫治。

- 掩饰性治疗的局限性: 对于中重度骨性III类,掩饰性治疗可能无法达到理想面型,甚至可能导致牙龈退缩、牙根吸收、复发风险增加等问题。

- 支抗要求高: III类倾向患者矫治过程中下颌易前移,对支抗设计要求极高,支抗丧失会导致治疗失败。

- 拔牙决策困难: 拔牙与否、拔哪里的牙需要极其精确的判断,拔牙不当可能加重III类关系或破坏咬合稳定。

- 复发风险: 骨性III类错颌的复发风险相对较高,尤其是未进行生长改良或手术的患者,需要良好的保持(可能需要长期甚至终身保持)。

- 多学科协作: 复杂病例(尤其涉及手术)需要正畸、颌面外科、牙周、修复等多学科紧密合作。

“正畸III类倾向的均角患者”是一个具有挑战性但通过精准诊断和个体化治疗可以取得良好效果的群体。核心在于:

- 精准诊断: 利用头影测量等手段明确骨性因素和牙性因素的相对贡献、判断生长潜力。

- 把握时机: 对青少年患者,抓住生长改良的黄金期(替牙晚期或恒牙早期)进行早期干预。

- 个体化方案:

- 青少年:以生长改良(前方牵引、功能性矫治器)为主。

- 成年:以掩饰性正畸(强调强支抗和合理拔牙)为主;严重骨性III类需考虑正畸-正颌联合治疗。

- 强支抗: 贯穿治疗始终,防止下颌前移。

- 多学科合作: 复杂病例尤其需要。

- 充分沟通: 与患者及家属详细沟通病情、治疗方案、预期效果、风险和预后管理(保持)。

对这类患者的成功治疗,不仅需要扎实的正畸理论和操作技术,更需要医生细致的观察力、严谨的逻辑思维和丰富的临床经验,早期识别和干预是获得最佳长期效果的关键。