2025医保限制最新政策解读:哪些费用不能报?如何避免“白交钱”?附避坑指南

最近后台收到很多留言:“医保卡里钱不少,为啥住院还是自费了好几万?”“听说体检、牙科现在医保不能报了?”随着医保政策不断调整,“医保限制”成为参保人最关心的话题之一,作为深耕医疗医保政策研究多年的专家,今天我就结合2025年最新规定,一次性说清“医保限制那些事”,帮大家搞明白哪些费用能报、哪些不能报,以及如何最大化利用医保权益,避免“钱交了却用不上”的尴尬。

先搞懂:医保“限制”到底限制什么?

很多人觉得“医保限制”是“卡着不给报”,其实本质是医保“保基本”定位的体现,我国医保是社会共济保障,基金池有限,必须聚焦“必需、合理、经济”的医疗需求,避免资源浪费,2025年医保限制政策的核心逻辑可以总结为:“三个明确”+“两个加强”:

- 明确保障边界:只保疾病治疗必需的药品、项目、服务;

- 明确目录范围:药品、诊疗项目、医疗服务设施都有“准入清单”;

- 明确报销规则:起付线、封顶线、报销比例等限制基金支出;

- 加强基金监管:打击欺诈骗保,避免“非医疗需求占用基金”;

- 加强精细化管理:通过DRG/DIP支付方式改革,引导合理就医。

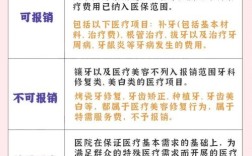

2025年医保限制“红线”:这些费用一定不报!

根据《基本医疗保险药品目录(2025年版)》《医疗保障基金使用监督管理条例》等最新文件,以下6类费用绝对不能报销,参保人需特别注意:

非疾病治疗类:美容、减肥、养生“不沾边”

- 典型不报项目:美容整形(割双眼皮、隆鼻、祛斑)、减肥瘦身、养生按摩(保健性质的推拿、SPA)、牙齿美白、近视矫正手术(非疾病治疗目的的)、助听器(非医疗必需的进口高端型号)等。

- 例外情况:因疾病导致的修复性治疗(如烧伤后整形、唇腭裂修复)、先天性畸形矫正(如小儿唇腭裂手术),可按医保政策报销。

- 案例:小李想用医保做“热玛吉”抗衰,被医院告知属于“医疗美容项目,医保不予报销”,最终只能自费。

服务项目类:“非必需”的医疗服务不报

- 典型不报项目:普通病房的“VIP服务费”“特需床位费”(高于普通病房标准的部分)、非急救救护车费(非急救情况下呼叫救护车的费用)、护工费(医院提供的普通护工,家属陪护不在此列)、院外购药指导费(医生在医院外开的用药咨询)等。

- 政策依据:《关于规范医疗服务价格项目的通知》(医保〔2025〕22号)明确,特需服务、非必需生活服务类项目不属于医保报销范围。

医用耗材类:“超范围”“超标准”不报

- 典型不报项目:医用耗材超出“医保支付标准”的部分(如进口人工关节,医保只报销国产型号或国产标准内的费用)、非医疗必需的高值耗材(如镀金牙冠、水晶牙)、美容类耗材(如隆胸假体、玻尿酸除皱非治疗用途)。

- 2025新变化:国家集采耗材覆盖范围扩大,心脏支架、人工关节等集采耗材医保报销比例提高,但非集采、超适应症的耗材仍需自费。

诊疗项目类:“实验性”“非必需”检查不报

- 典型不报项目:基因检测(疾病预防或鉴定用途,而非疾病治疗)、PET-CT(健康体检或非肿瘤复查用途)、实验性临床项目(未获批的临床试验)、心理治疗(非精神疾病类的心理咨询,如职场压力疏导)等。

- 注意:因肿瘤、癫痫等疾病必需的PET-CT(符合适应症)、基因检测(如靶向用药基因检测),可按医保政策报销。

就医及药品目录限制:“定点”“目录内”才报

- 就医限制:未在医保定点医疗机构就医(如私立医院、未备案的诊所)、急诊未在规定时间内(如异地急诊未在24小时内备案)就医,发生的费用医保不报。

- 药品限制:药品不在《国家医保药品目录(2025年版)》内(如部分进口抗癌药、罕见病用药虽在目录外但可通过“双通道”申请,但需自费)、超出医保支付标准的药品(如超疗程用药)。

- 2025目录更新:新增111种药品(含肿瘤药、罕见病药、慢性病药),调出17种非临床必需药品,目录内药品总数达到3085种,报销范围进一步扩大。

其他情形:违规行为、第三方责任不报

- 违规就医:挂床住院、冒用他人医保卡就医、伪造票据骗保,发生的费用医保不报,且需退回基金并承担法律责任。

- 第三方责任:因交通事故、工伤、第三方侵权等导致的医疗费用,应由责任方承担,医保不予报销(可先由医保垫付,再向责任方追偿)。

医保限制“变严”了吗?客观解读政策变化

很多人觉得“医保报销越来越难”,其实是管理更规范、保障更精准的体现:

- 不是“限制变多”,而是“骗保变少”:2025年国家医保局开展“医保基金监管集中整治行动”,重点打击“假病人、假病情、假票据”等欺诈骗保行为,以前通过“挂床住院”“虚开发票”报销的非医疗费用,现在被严格限制,反而让真正需要的人得到保障。

- 不是“报销变少”,而是“效率更高”:DRG/DIP支付方式改革(按病种付费)在全国推开,医院需在合理费用内治疗,避免“过度检查”“过度用药”,患者个人自费部分可能反而减少(如某三甲医院DRG付费后,阑尾炎手术患者平均自费下降15%)。

- “目录外”不等于“不能报”:部分目录外药品(如抗癌药“CAR-T疗法”)可通过“大病保险”“医疗救助”“商业健康险”补充报销,多地试点“惠民保”已覆盖部分目录外费用。

应对医保限制:3招“最大化”你的医保权益

知道哪些不能报,更要学会如何“该报的不少报”,记住这3招,避免“白交钱”:

第1招:提前“备案”+“查目录”,避免“白跑”

- 异地就医备案:异地工作、退休或长期居住,提前通过“国家医保服务平台”APP备案,异地就医直接结算,避免“全额垫付再报销”(备案后报销比例比未备案高10%-20%)。

- 查医保目录:就诊前,登录“国家医保局官网”或“国家医保服务平台”APP,查询药品、诊疗项目是否在目录内(如输入“奥希替尼”,可看到是否医保报销、报销比例)。

第2招:选对“医院”+“科室”,报销比例更高

- 优先选择定点基层医院:社区医院、二级医院,起付线低(如社区医院起付线100元,三甲医院1000元),报销比例高(社区医院报销比例90%,三甲医院70%)。

- 普通疾病别挂“特需号”:特需部、国际部产生的费用,医保报销比例比普通部低30%-50%(如普通部报销80%,特需部可能只报30%)。

第3招:善用“补充医保”,覆盖目录外费用

- “惠民保”:全国多地推出的普惠型商业保险(如北京“京惠保”、上海“沪惠保”),每年保费几十到几百元,可报销目录外药品、自费医疗费用,适合“医保+商保”补充。

- “医疗救助”:低保对象、特困人员、低收入家庭等,可申请医疗救助,报销目录内自付部分和部分目录外费用(救助比例50%-80%)。

常见误区:这些“谣言”别轻信!

误区1:“医保断缴3个月,清零所有记录”?

真相:医保断缴会影响报销(断缴期间不能报销,续缴后需等待1-3个月才能恢复),但个人账户余额不会清零,缴费年限累计计算(男性累计缴满25年、女性20年,退休后可享受终身医保)。

误区2:“小病不用报,攒着看大病”?

真相:医保“小病也保”,比如感冒发烧门诊报销,能减轻日常医疗负担;且连续缴费影响报销比例(缴费年限越长,报销比例越高),小病及时报,避免拖成大病。

误区3:“医保卡余额用完,就不能报销了”?

真相:医保分“个人账户”和“统筹基金”,报销用的是统筹基金(由单位和个人共同缴纳),与个人账户余额无关,即使个人账户余额为0,只要符合报销条件,仍可正常报销(如住院费用达到起付线后,按比例报销)。

医保“保基本”,合理规划是关键

医保限制不是“不让报销”,而是让每一分钱都用在“刀刃上”,作为参保人,我们要做的是:熟悉规则、提前规划、补充保障——该报的坚决不放弃,不该报的不纠结。

如果你对医保政策还有疑问,可拨打12393医保服务热线,或下载“国家医保服务平台”APP查询最新动态,医保是国家给每个人的“健康安全网”,用好它,才能让生活更有保障!

互动话题:你遇到过哪些“医保报销难”的情况?欢迎在评论区留言,我们一起探讨解决方法!