核心在于理解“咬合”是什么意思,以及矫正后理想的咬合状态应该是什么样的。

什么是咬合?

咬合是指上颌牙齿和下颌牙齿在静止状态(休息位)和咀嚼运动时相互接触、对位、排列的方式,它不仅仅是牙齿排得齐不齐,更关乎上下颌牙齿之间精密的配合关系。

理想的矫正后咬合图(标准)

一个理想的矫正后咬合图(无论是模型、X光片还是示意图)通常应该展现出以下关键特征:

-

牙齿排列整齐:

- 所有牙齿(尤其是前牙)都整齐地排列在牙弓上,没有明显的拥挤、扭转或缝隙。

- 在模型上,牙齿边缘线平滑连续。

-

中性咬合关系:

- 中性关系: 这是核心标准,当上颌第一磨牙的近中颊尖(俗称“牙尖”)与下颌第一磨牙的颊沟(两颗牙尖之间的凹陷)精确对位时,这被称为中性咬合或I类咬合,这是最稳定、最符合生理功能的咬合关系。

- 尖窝交错: 上颌牙齿的“尖”与下颌牙齿的“窝”或“沟”紧密、均匀地相互嵌合,就像精密的齿轮一样,这能最大程度地分散咀嚼力,保护牙齿和牙周组织。

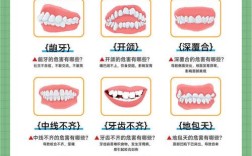

- 覆合覆盖正常:

- 覆合: 上前牙覆盖下前牙垂直向的距离,理想状态是上前牙盖住下前牙牙冠的 1/3 到 1/2。

- 覆盖: 上前牙盖住下前牙水平向的距离,理想状态是 0mm 到 3mm(即轻微的覆盖或基本对齐),过大的覆盖(深覆盖/龅牙)或反覆盖(地包天)都是需要矫正的问题。

-

良好的咬合曲线:

- 横合曲线: 从一侧到另一侧,后牙牙尖顶点形成的连线应该平滑,没有过高或过低的牙齿,确保两侧咀嚼压力均衡。

- 纵合曲线: 从一侧后牙到另一侧后牙,牙尖顶点形成的连线(Spee曲线)应该平缓或呈浅“U”形,过深的“U”形曲线(深覆合)或过浅的平直线都可能影响咬合稳定性和关节健康。

-

中线对齐:

上颌中切牙(门牙)和下颌中切牙之间的接触点连线(中线)应该与面部中线(鼻尖、人中、下巴中点)基本重合,中线不齐会影响美观和咬合对称性。

-

无创伤性咬合:

- 早接触点: 在咬合时,没有个别牙齿或牙尖比其他牙齿更早接触,这会导致该牙齿承受过大力量,引起牙齿松动、疼痛、磨损甚至颞下颌关节紊乱。

- 干扰: 在下颌进行前后、左右滑动运动时,没有牙齿尖阻碍正常的滑动路径(如前伸、侧方运动)。

-

良好的牙弓形态和宽度:

上下牙弓的形态(如卵圆形、方圆形)协调,宽度匹配,确保后牙有足够的颊舌向空间进行功能接触,避免颊侧或舌侧的咬合干扰。

矫正后咬合图可能呈现的形式

-

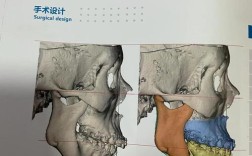

石膏模型:

- 这是最直观、最常用的方式,医生会取患者矫正完成后的牙齿印模,灌制出精确的上下颌石膏模型。

- 在模型上,可以清晰地看到牙齿排列是否整齐、咬合接触点是否均匀、覆合覆盖是否正常、中线是否对齐、牙弓形态是否协调,医生常使用咬合纸在模型上标记接触点。

-

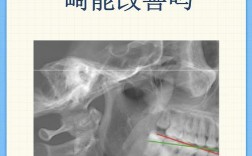

X光片:

- 全景片: 可以整体观察上下颌牙齿排列情况、牙根位置、牙槽骨状况,以及大致的咬合关系(但不如模型直观)。

- 头颅侧位片: 这是评估咬合关系的黄金标准之一,通过测量特定的角度和距离(如ANB角、覆合覆盖、上下颌突度、下颌平面角等),医生可以量化地评估咬合是否达到中性关系、面部比例是否协调、骨骼关系是否改善,矫正后的侧位片应显示关键指标达到正常范围。

-

口内照片:

从正面、侧面、咬合面(从上往下看)拍摄的照片,可以直观展示牙齿排列、颜色、牙龈状况以及咬合面的接触情况(需配合咬合纸),常用于记录和沟通。

-

示意图/示意图:

在科普资料、患者教育材料或医生讲解时,会使用示意图来展示理想的咬合关系(如中性咬合、正常覆合覆盖)以及常见的咬合问题(如深覆合、深覆盖、反合、开合、锁合等)。

重要提示

- 个体化差异: 虽然有上述理想标准,但每个人的牙齿大小、颌骨形态、面部特征都不同,矫正的目标是为个体建立稳定、健康、功能良好且美观的咬合关系,而不是追求一个绝对统一的模板,医生会根据患者的具体情况设定个性化的治疗目标。

- 动态平衡: 咬合是一个动态平衡系统,矫正后的咬合需要适应咀嚼、说话等功能运动,并且长期稳定。

- 专业评估: 判断矫正后的咬合是否理想,必须由专业的正畸医生或口腔医生结合模型、X光片、临床检查和功能评估(如咬合纸、咬合蜡、肌电图等)进行综合判断,患者自己看图很难做出准确评估。

- 保持的重要性: 矫正结束后,牙齿有回到原来位置的趋势,必须严格佩戴保持器,才能维持来之不易的理想咬合状态。

“矫正后牙齿咬合图”是记录和评估牙齿矫正治疗效果的关键依据,它通过石膏模型、X光片(尤其是头颅侧位片)、口内照片等形式,展示牙齿排列整齐、上下颌牙齿形成中性咬合关系、尖窝交错紧密、覆合覆盖正常、咬合曲线良好、中线对齐、无创伤性接触的理想状态,理解这些标准有助于患者了解矫正的目标和效果,但最终的评估和确认必须由专业医生完成,矫正成功不仅在于牙齿变整齐,更在于建立了一个健康、稳定、功能良好的咬合系统。