“矫正牙齿打支抗”是正畸治疗中的一个核心概念,指的是在移动某些牙齿(目标牙)时,需要利用其他牙齿、牙槽骨、甚至颅颌面结构作为稳固的“锚点”(支抗),来抵抗目标牙移动时产生的反作用力,从而确保目标牙能够按照计划精确移动,而锚点牙不被干扰或被控制移动。

就是“移动牙齿需要有个不动点”。

为什么需要“打支抗”?

- 牛顿第三定律: 当你施加一个力试图移动一颗牙齿(比如前牙)时,这颗牙齿会产生一个大小相等、方向相反的反作用力,如果这个反作用力没有被有效抵抗,它就会导致你不想移动的牙齿(比如后牙)也发生移动。

- 精确控制: 矫正的目标是让牙齿移动到非常精确的位置,如果后牙在移动前牙时也跟着动了,那么前牙就无法获得足够的空间或位置,矫正效果就会大打折扣甚至失败。

- 实现复杂移动: 很多复杂的矫正目标,比如内收前牙、压低后牙、伸长前牙、扭转牙齿等,都需要强大的支抗支持才能实现。

“打支抗”的主要方法(支抗类型)

医生会根据患者的具体情况(错颌类型、移动需求、患者配合度等)选择不同的支抗方法:

-

颌内支抗:

- 概念: 利用同一颌骨内的其他牙齿作为支抗。

- 例子:

- 用后牙(磨牙) 作为支抗,移动前牙(比如内收前牙排齐)。

- 用一组牙齿作为支抗,移动另一组牙齿(比如用左侧后牙移动右侧后牙)。

- 特点: 最常用,相对简单,但支抗强度有限,移动后牙时可能需要额外加强。

-

颌间支抗:

- 概念: 利用上下颌牙齿之间的相互作用作为支抗。

- 例子:

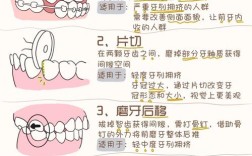

- 颌间牵引: 使用橡皮筋或金属丝连接上下颌的牙齿,利用上下颌牙齿的相互抵抗来移动牙齿。

- Ⅱ类牵引: 上颌后牙(如磨牙)向前拉,下颌前牙(如切牙)向后拉,常用于矫正“地包天”或前牙深覆盖。

- Ⅲ类牵引: 上颌前牙向后拉,下颌后牙向前拉,常用于矫正“龅牙”或前牙深覆合。

- 颌间弹力圈: 类似颌间牵引,但可能使用不同装置。

- 颌间牵引: 使用橡皮筋或金属丝连接上下颌的牙齿,利用上下颌牙齿的相互抵抗来移动牙齿。

- 特点: 能产生较大的交互力,常用于调整上下颌关系,但高度依赖患者配合(需要坚持佩戴牵引装置),效果受患者依从性影响大。

-

颌外支抗:

- 概念: 利用颌骨以外的结构作为支抗。

- 例子:

- 头帽口外弓: 通过一个戴在头部的帽子或头带,连接到口内的装置(如磨牙带环上的钩子),将力量传递到颅骨上,提供强大的支抗,主要用于压低后牙或远移整个牙弓。

- 颏兜: 主要用于抑制下颌前突(地包天),将力量施加在下颌骨上。

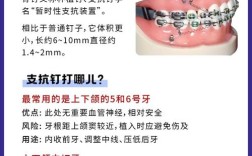

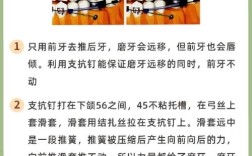

- 种植支抗钉: 这是目前最强大、最精确的支抗方式之一。 在颌骨(上颌或下颌)内植入微型钛钉(种植钉),它们与骨组织直接结合,提供极其稳固的“锚点”,可以用来:

- 精确移动单颗或多颗牙齿(如内收前牙、压低/伸长牙齿)。

- 远移整个牙弓。

- 矫正中线。

- 作为颌间牵引的稳固锚点。

- 其他装置: 如腭杆、腭托等,有时也用于增强支抗。

- 特点: 提供最强的支抗力,精确性高,尤其适合需要大量移动牙齿或对支抗要求极高的病例,种植支抗钉虽然需要手术植入,但过程通常快速、微创,术后不适感轻,已成为现代正畸中非常主流和可靠的技术。

“打支抗”在矫正中的重要性

- 确保矫正效果: 没有有效的支抗,牙齿移动会失去控制,无法达到预期的矫正目标。

- 提高治疗效率: 强大的支抗可以更快、更有效地实现牙齿的移动。

- 扩大矫正范围: 使得一些以前难以矫正的复杂病例(如严重拥挤、深覆合、深覆盖、骨性畸形等)成为可能。

- 减少副作用: 有效控制不必要的牙齿移动,避免产生新的问题。

“矫正牙齿打支抗”不是指打针吃药,而是正畸医生在制定治疗计划时,设计如何利用稳固的“锚点”来精确控制牙齿移动的过程,选择哪种支抗方式(颌内、颌间、颌外、尤其是种植支抗钉)是正畸治疗成功的关键因素之一,需要医生根据患者的具体情况进行专业判断和设计,患者需要理解并积极配合医生的要求(如佩戴头帽、橡皮筋等),才能保证支抗发挥作用,最终获得理想的矫正效果。

如果你正在接受矫正治疗,医生提到“需要加强支抗”或“考虑种植支抗钉”,这通常是为了确保你的牙齿能够按照计划精确移动,达到最佳的矫正效果,可以详细询问医生具体会采用哪种支抗方式以及为什么这样选择。