拔牙矫正牙齿闭合的原理是正畸学中一个非常核心且重要的概念,它指的是在牙齿严重拥挤、前突(龅牙)或存在其他需要大量空间的问题时,通过拔除某些牙齿(通常是前磨牙,有时是前牙或智齿),为其他牙齿的移动和重新排列创造空间,最终达到牙齿排齐、咬合稳定、面部美观的目标。

以下是拔牙矫正牙齿闭合的详细原理和过程:

核心目标:创造空间

- 问题诊断: 正畸医生通过临床检查、X光片(全景片、头颅侧位片)、模型等评估牙齿排列情况。

- 空间需求计算: 医生会精确计算:

- 现有空间: 牙弓(牙槽骨)能容纳牙齿的天然空间。

- 牙齿体积: 所有牙齿占据的实际体积。

- 拥挤度/前突度: 牙齿体积超过牙弓空间的具体数值(通常以毫米计算)。

- 目标咬合关系: 达到稳定、健康的咬合(如尖牙引导、中性咬合)所需的空间。

- 拔牙决策: 如果计算结果显示,仅靠扩大牙弓、磨改牙齿等非拔牙手段无法获得足够空间达到理想目标,或者强行非拔牙矫正会导致效果不稳定、牙龈退缩、牙根吸收、面型恶化等问题,医生就会建议拔牙,拔除的牙齿通常是第一或第二前磨牙(上下颌左右各拔一颗或两颗),因为它们位于牙弓中部,拔除后能最有效地为前牙内收和后牙前移创造空间,且对咀嚼功能影响相对较小。

闭合间隙的生物学原理:牙齿移动与骨改建

拔牙后,牙齿之间会留下一个“间隙”,正畸治疗的核心任务就是利用矫治器(如托槽、弓丝、橡皮筋等)施加持续、轻柔的生物力,引导牙齿以特定的方式移动,最终关闭这个拔牙间隙,这个过程依赖于牙齿和其周围组织的生物学反应:

-

牙齿移动的生物学基础:

- 压力侧: 当牙齿受到持续的、轻柔的压力时,其受压侧的牙周韧带(连接牙齿和牙槽骨的组织)会被压缩。

- 张力侧: 与压力侧相对的另一侧,牙周韧带会被拉伸。

- 骨改建:

- 骨吸收: 在压力侧,破骨细胞被激活,吸收掉一小部分牙槽骨,为牙齿向压力方向移动腾出空间。

- 骨增生: 在张力侧,成骨细胞被激活,在拉伸的牙周韧带处沉积新的牙槽骨,填补牙齿移动后留下的空隙,将牙齿“锚定”在新位置。

- 持续移动: 只要矫治器施加的力持续存在且适当(不过大也不过小),这个“压力侧吸收-张力侧增生”的过程就会持续进行,牙齿就会缓慢、稳定地移动。

-

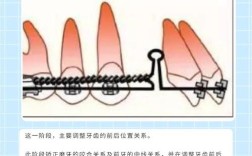

拔牙间隙的关闭方式:

- 整体移动: 这是拔牙间隙关闭最理想的方式,整个牙弓作为一个整体,向拔牙间隙的方向移动。

- 后牙前移: 位于拔牙间隙后方的牙齿(如磨牙)会向前移动,填补部分间隙。

- 前牙内收: 位于拔牙间隙前方的牙齿(如切牙、尖牙)会向后、向内(向牙弓中央)移动,填补另一部分间隙。

- 中间牙齿调整: 位于拔牙间隙前后的牙齿(如前磨牙)也会进行精细的调整(倾斜、旋转、垂直移动),最终达到理想的排列和咬合关系。

- 支抗设计: 这是控制牙齿移动方向和比例的关键。

- 支抗: 指在移动一组牙齿(如前牙)时,另一组牙齿(如后牙)作为“支点”保持不动或按计划移动的能力。

- 强支抗: 尽量减少后牙的前移,让前牙更多地内收关闭间隙,常用方法:增加后牙支抗(如使用种植钉、腭杆、口外弓等)。

- 中等支抗/弱支抗: 允许后牙有一定程度的前移,与前牙内收共同关闭间隙,这是最常见的情况。

- 医生会根据患者的具体情况(拥挤度、前突度、面型、骨骼类型等)设计合适的支抗方案,确保间隙关闭后,前后牙的位置关系符合功能与美学要求。

- 整体移动: 这是拔牙间隙关闭最理想的方式,整个牙弓作为一个整体,向拔牙间隙的方向移动。

闭合间隙的具体步骤(简化)

- 拔牙: 在正畸治疗初期或中期,按照计划拔除指定的牙齿。

- 初步排齐整平: 在拔牙前或拔牙后,使用较细的圆丝或方丝,将牙齿排列到基本整齐的状态,为后续的间隙关闭做准备。

- 开始关闭间隙:

- 医生会更换到更粗、更有力量的弓丝(如不锈钢方丝)。

- 在弓丝上弯制特定的曲(如关闭曲、滑动槽)或使用滑动技术。

- 利用橡皮筋(颌间牵引、颌内牵引)或种植钉施加力,引导牙齿整体移动。

- 后牙前移,前牙内收,拔牙间隙逐渐缩小。

- 精细调整: 间隙基本关闭后,医生会进行精细调整:

- 调整牙齿的倾斜度、高度、旋转。

- 建立尖牙引导、组牙功能等理想的咬合关系。

- 确保中线对齐。

- 保持: 治疗结束后,必须佩戴保持器,巩固治疗效果,防止牙齿因牙周组织的记忆性或口腔肌肉力量而复发。

拔牙矫正的优势与目的

- 解决严重拥挤: 为拥挤的牙齿提供排齐所需的空间。

- 改善前突(龅牙): 通过内收前牙,减少牙齿和牙槽骨的突度,改善侧貌轮廓,使面部更协调。

- 改善咬合关系: 建立更稳定、功能更好的咬合,减少颞下颌关节问题的风险。

- 改善面型: 对于前突明显的患者,拔牙矫正往往能获得更好的侧貌改善。

- 为修复创造条件: 有时拔牙是为了为后续的义齿修复(如种植牙、固定桥)留出空间。

拔牙矫正牙齿闭合的原理,本质上是通过有计划地拔除特定牙齿创造空间,并利用正畸生物力学原理(压力侧骨吸收、张力侧骨增生),在精确控制的支抗条件下,引导整个牙弓协调移动(后牙前移、前牙内收),最终关闭拔牙间隙,达到牙齿排齐、咬合稳定、面型美观的目标,这是一个高度科学化、个体化的过程,需要正畸医生进行精确的诊断、方案设计和精细的临床操作,拔牙并非目的,而是实现理想矫正效果的重要手段之一。