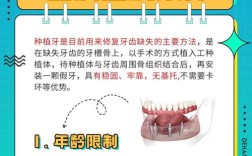

牙种植体技术作为现代口腔修复领域的“金标准”,近年来发展迅速,但也面临诸多挑战,以下是当前牙种植体现状的详细分析:

技术发展与进步

-

材料科学:

- 钛合金仍是主流: 纯钛(如Ti-6Al-4V)和钛合金凭借其优异的生物相容性、机械强度和耐腐蚀性,仍是种植体最主流的材料。

- 陶瓷基材料兴起: 氧化锆(Zirconia)陶瓷种植体因其优异的美学效果(无金属色)、良好的生物相容性、低致敏性和潜在的抗菌性,受到广泛关注和应用,尤其在美学区,但其长期临床效果、抗折裂强度、表面处理技术等仍在持续优化和验证中。

- 表面处理技术精进: 种植体表面处理是成功的关键,主流技术包括:

- 喷砂酸蚀: 如SLA、SLS表面,通过形成微米级粗糙度促进骨结合。

- 阳极氧化: 形成多孔氧化钛层,增加表面积和生物活性。

- 羟基磷灰石/磷酸三钙涂层: 提供生物活性,加速骨结合(但涂层长期稳定性有争议)。

- 新型表面: 如纳米结构表面、超亲水表面、含生长因子/抗菌药物的涂层等,旨在进一步加速骨结合、减少愈合时间、降低感染风险。

-

数字化与精准化:

- 数字化诊疗流程普及: CBCT(锥形束CT)、口内扫描仪、数字化牙冠设计制作(CAD/CAM)已成为种植牙的标配,极大提升了诊断的精确性和治疗的可预测性。

- 数字化导板技术: 基于CBCT和口扫数据,利用3D打印技术制作手术导板,实现种植体植入位置、角度、深度的精准控制,减少手术创伤,提高成功率。

- 动态导航技术: 实时引导手术器械,精度更高,尤其适用于复杂病例。

- 数字化印模与修复: 取代传统取模,提升患者舒适度和修复体精度。

-

即刻种植与即刻负重:

- 即刻种植: 在拔牙后立即植入种植体,减少手术次数,缩短治疗周期,适用于适应症良好的病例(如无感染、骨量充足)。

- 即刻负重/早期负重: 在种植体植入后极短时间内(甚至当天)或早期(数周内)戴上临时或永久修复体,这需要严格的患者选择、充分的初期稳定性(ISQ值)和可靠的修复方案,技术成熟度提高,但需谨慎评估风险。

-

微创与舒适化:

- 微创/翻瓣技术: 利用数字化导板和先进器械,尽可能减少手术切口和翻瓣范围,甚至实现不翻瓣种植,减轻术后肿胀疼痛,加快恢复。

- 无痛技术: 局部麻醉技术改进,笑气镇静等舒适化治疗手段的应用,提升患者就诊体验。

-

骨增量技术成熟:

针对骨量不足的问题,各种骨增量技术(引导骨再生GBR、骨劈开、骨挤压、上颌窦提升、块骨移植等)已非常成熟和标准化,大大拓展了种植适应症范围。

市场现状与特点

-

市场规模持续增长:

- 全球牙种植体市场保持强劲增长,主要驱动力包括人口老龄化、缺牙率上升、口腔健康意识增强、消费升级、医保政策(部分国家/地区)覆盖以及数字化技术的普及。

- 中国市场增速尤为显著,成为全球最具潜力的市场之一。

-

品牌竞争格局:

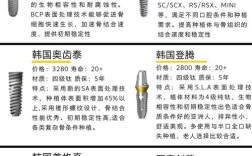

- 国际巨头主导高端市场: 瑞典的Nobel Biocare、瑞士的Straumann(士卓曼)、美国的Zimmer Biomet(捷迈邦美)、韩国的Osstem(奥齿泰)和Dentium(登腾)等占据全球主要市场份额,其中Straumann和Nobel在高端美学和复杂病例领域优势明显,Osstem和Dentium凭借高性价比在亚洲市场(尤其是中国)占据重要地位。

- 国产品牌崛起: 以威高洁瑞、百康特、常州百康特、江苏创英等为代表的国产种植体品牌正在快速发展,凭借价格优势和本土化服务,在中低端市场及基层医疗机构快速渗透,市场份额逐步提升,但技术积累、品牌影响力、高端市场占有率与国际巨头仍有差距。

-

价格差异显著:

- 种植牙费用差异巨大,主要取决于:

- 种植体品牌: 国际高端品牌 > 韩系品牌 > 国产品牌。

- 牙冠材料: 全瓷冠 > 烤瓷冠。

- 医疗机构: 公立医院 > 私立高端诊所 > 普通诊所。

- 地域差异: 一线城市 > 下沉市场。

- 手术复杂程度: 是否需要植骨、上颌窦提升等附加手术。

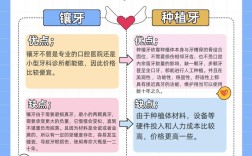

- 高昂的费用仍是限制部分患者接受种植牙的主要障碍。

- 种植牙费用差异巨大,主要取决于:

-

医保覆盖有限:

目前大多数国家和地区的医保体系(包括中国的医保)对种植牙的报销覆盖非常有限或不覆盖,主要由患者自费支付,这推动了商业保险和分期付款等金融解决方案的发展。

面临的挑战与问题

- 费用高昂: 这是阻碍种植牙普及的最大障碍,种植体、手术费、修复费加起来费用不菲。

- 技术门槛高: 成功的种植牙手术需要医生具备扎实的口腔颌面外科、修复学、牙周病学等多学科知识和丰富的临床经验,医生培养周期长,资源分布不均。

- 并发症风险:

- 种植体周围炎: 是种植体远期失败的主要原因,类似于天然牙的牙周炎,与口腔卫生维护不良、生物膜形成、咬合力异常等有关,预防和治疗是长期课题。

- 种植体失败: 初期失败(愈合不良)和远期失败(机械并发症、骨吸收、感染等)均存在。

- 神经损伤: 下牙槽神经损伤导致下唇麻木,是严重但相对少见的并发症。

- 上颌窦穿孔/感染: 上颌窦提升术的潜在风险。

- 长期效果与维护: 种植牙并非一劳永逸,需要患者终身良好的口腔卫生维护和定期专业复查(洁治、探诊等),吸烟、糖尿病等全身疾病可能影响长期效果。

- 适应症限制: 严重骨量不足、重要解剖结构邻近区域、未控制的全身性疾病(如严重未控制的糖尿病、凝血障碍)、严重磨牙症等患者需谨慎评估或无法进行种植。

- 法规监管: 种植体作为三类医疗器械,监管严格,市场上存在一些来源不明、质量低劣的种植体(水货、山寨货),给患者带来巨大风险,加强市场监管至关重要。

- 信息不对称: 患者对种植体品牌、技术、医生资质、风险等了解不足,容易受广告误导或选择不当。

未来发展趋势

- 数字化与智能化深度融合: AI辅助诊断、手术规划、机器人辅助手术将进一步提升精准度和效率,虚拟现实/增强现实可能用于医患沟通和手术模拟。

- 材料创新持续: 新型生物活性涂层、可降解材料、具有抗菌或抗炎功能的表面、更坚固的陶瓷材料等将不断涌现。

- 生物材料与再生医学: 组织工程、生长因子、干细胞等在骨增量、软组织修复中的应用将更成熟。

- 微创与舒适化升级: 更少创伤、更快恢复、更舒适的治疗体验是持续追求的目标。

- 预防与维护意识增强: 对种植体周围炎的预防、早期诊断和系统性治疗将更加受重视,口腔卫生宣教和维护体系将更加完善。

- 价格趋于合理化: 国产品牌的壮大、规模化生产、集采政策的推进(如中国已开始部分种植体集采)有望降低种植牙的整体费用,提高可及性,但需平衡价格与质量。

- 个性化与精准医疗: 基于患者个体差异(基因、骨质量、生活习惯等)制定更精准的种植方案。

- 法规与标准完善: 全球范围内对种植体及其相关产品的监管将更加严格,标准体系更完善,保障患者安全。

牙种植体技术已进入一个高度数字化、精准化、微创化的发展阶段,材料创新不断涌现,市场持续扩张,高昂的费用、技术门槛、并发症风险、长期维护要求以及信息不对称等问题依然存在,随着数字化、智能化、生物技术的进一步突破,以及价格策略的调整和监管的加强,牙种植体有望变得更加普及、安全、高效和可负担,为更多缺牙患者带来福音,患者在选择时,应充分了解信息,选择正规医疗机构和有经验的医生,并重视术后维护。