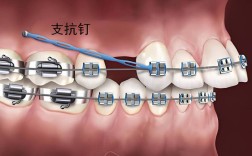

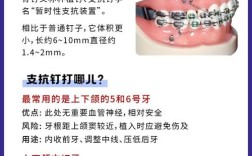

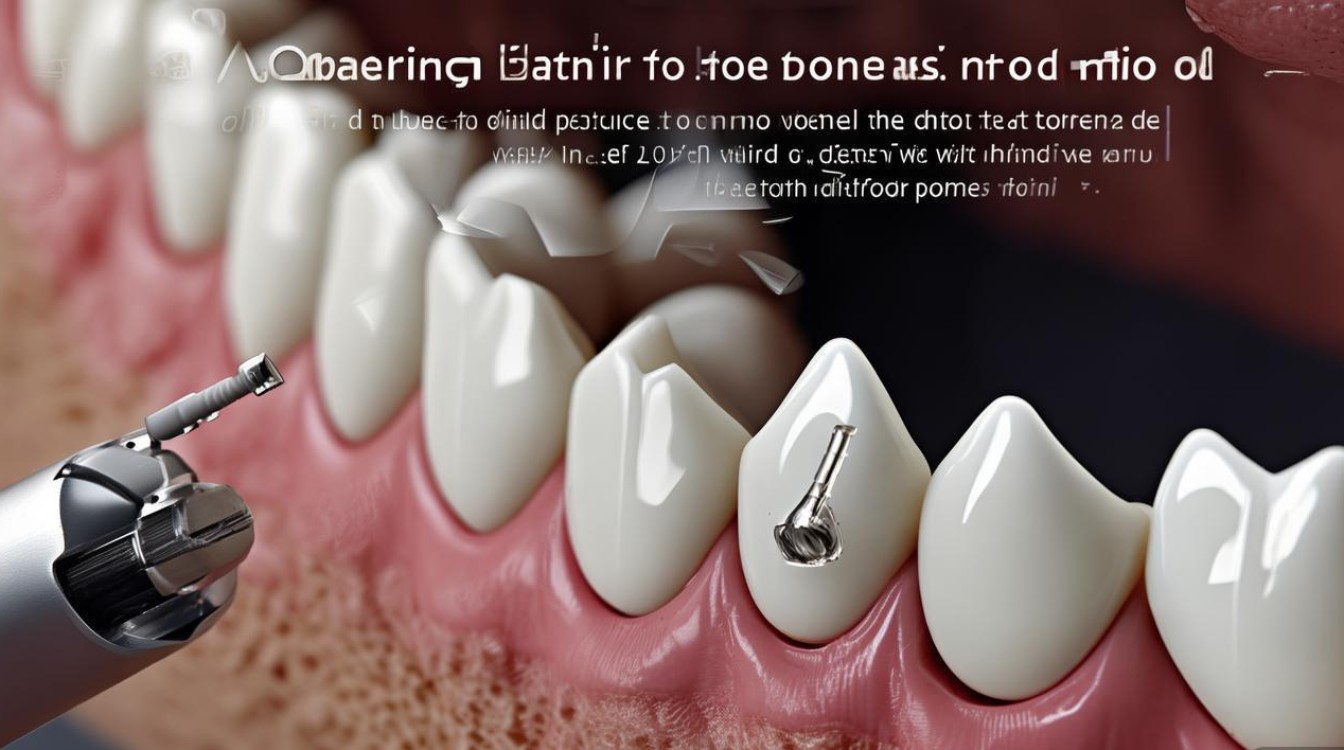

牙齿矫正中使用的“骨钉”,更专业的名称是微种植支抗钉或微种植体,它是一种微型钛合金或钛钉,通过外科手术的方式植入到颌骨(上颌骨或下颌骨)中,作为牙齿矫正过程中的一个稳定、坚固的支抗点。

其核心原理可以概括为:提供一个不动的、可靠的“锚点”,用来精准地施加力量,移动目标牙齿,同时防止不希望移动的牙齿发生位移。

以下是详细的原理分解:

解决核心问题:支抗控制

- 什么是支抗? 在牙齿矫正过程中,当需要移动一颗牙齿(如将前牙向后拉)时,施加在牙齿上的力量会产生反作用力,这个反作用力会同时作用于其他牙齿(如后牙),导致它们也发生移动(如前牙向后拉,后牙可能向前推)。不希望移动的牙齿或牙列部分,就称为“支抗”。

- 传统支抗的局限性: 传统的支抗方法(如利用牙齿本身、腭杆、口外弓、头帽等)存在稳定性不足、患者配合要求高(如必须戴头帽)、舒适度差、效果有限等问题,有时,需要移动的牙齿和需要稳定的牙齿力量方向相反,传统方法难以实现理想的移动效果。

骨钉的作用:提供“绝对支抗”

- 直接锚定在骨头上: 微种植支抗钉被直接植入到密质骨中,其根部与骨组织形成骨结合(类似牙种植体的原理),这意味着它非常稳定,几乎不会在矫正力作用下发生移动。

- 独立于牙列: 它不依赖于牙齿本身提供支抗,因此可以提供绝对支抗,无论目标牙齿向哪个方向移动,骨钉这个“锚点”都保持不动。

如何实现精准移动?

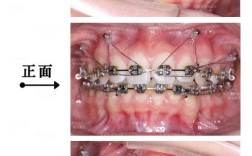

- 施加力量的桥梁: 正畸医生通过将矫正弓丝、橡皮筋、弹簧等附件连接在骨钉的头部(暴露在口腔内的部分)和需要移动的牙齿之间。

- 力量传导路径: 力量从骨钉(不动点)出发,直接传递给目标牙齿,使其按照医生设计的方向移动(如内收、压低、伸长、旋转、关闭间隙等)。

- 避免副作用: 由于骨钉是绝对稳定的,施加在目标牙齿上的力不会传递到其他牙齿上,从而避免了传统支抗可能导致的副作用(如后牙前移影响面型、前牙唇倾等)。

植入位置的选择

骨钉的植入位置非常关键,取决于具体的矫正目标和需要移动的牙齿:

- 上颚: 最常用位置,常用于内收前牙(解决“龅牙”)、压低前牙或后牙、纠正中线、辅助打开咬合等。

- 下颚: 常用于压低磨牙、辅助打开咬合、纠正中线等。

- 颊侧(脸颊侧)或舌侧(舌头侧): 根据牙齿移动的方向选择,内收前牙时骨钉可能植入在颊侧;压低牙齿时可能需要舌侧支抗。

植入过程简介(简化版)

- 局部麻醉: 在植入区域进行局部麻醉,确保无痛。

- 定位与准备: 医生通过X光片(如CBCT)精确规划植入位置和角度,避开重要的神经血管结构,在牙龈上可能做一个小切口。

- 植入: 使用专用器械(如手动或电动的植入器)将骨钉拧入或敲入预定位置的骨内,整个过程通常很快(几分钟)。

- 缝合(可选): 有时需要缝合小切口,有时则不需要。

- 愈合: 骨钉头部暴露在口腔内,周围组织通常在几天内就能愈合适应,患者可能需要几天适应骨钉的存在。

骨钉的优势

- 精准控制: 能实现传统方法难以达到的复杂牙齿移动(如压低、绝对支抗)。

- 高效缩短疗程: 提高了矫正效率,有时能缩短治疗时间。

- 减少副作用: 避免了支抗不足导致的副作用。

- 患者依从性高: 一旦植入,患者无需像戴头帽那样额外配合。

- 改善面型和咬合: 对改善“龅牙”、“地包天”、“深覆合”、“开颌”等问题效果显著。

风险与注意事项

- 感染: 严格的无菌操作和术后口腔卫生管理至关重要。

- 松动/脱落: 植入初期可能因骨结合未完全或受力过大而松动脱落,需重新植入。

- 神经血管损伤: 精准的术前评估和植入技术可极大降低风险。

- 软组织刺激: 骨钉头部可能刺激舌头或脸颊,医生通常会调整或使用正畸蜡保护。

- 不适感: 植入后初期可能有轻微不适或肿胀,通常很快缓解。

牙齿矫正打骨钉的原理,就是利用一个植入颌骨的微型钛钉作为绝对稳定的支抗点,通过连接装置(弓丝、橡皮筋等)精准地将力量施加到需要移动的目标牙齿上,同时防止不希望移动的牙齿发生位移,这解决了传统支抗方法的局限性,使得正畸医生能够实现更复杂、更精准、更高效的牙齿移动,最终达到理想的矫正效果和面部美观,是否需要打骨钉,需要由专业的正畸医生根据具体的牙齿畸形情况和矫正方案来决定。