牙齿什么情况需要矫正?这6大信号别忽视,越早干预效果越好!

“一笑就露出的‘小虎牙’”“吃东西总塞牙的‘歪牙’”“不敢张嘴大笑的龅牙”……牙齿问题不仅影响颜值,更可能悄悄伤害口腔健康,很多人纠结“我的牙齿需要矫正吗?”牙齿是否需要矫正,关键看是否存在功能异常、健康风险或心理影响,今天我们就从专业正畸角度,详细解析牙齿需要矫正的6大常见情况,帮你判断自己是否该迈出矫正第一步!

先明确:牙齿矫正的核心目的,不止是“变美”

提到牙齿矫正,很多人第一反应是“让牙齿变整齐”,但其实它的核心价值远不止于此,专业的正畸治疗,是通过移动牙齿、调整咬合关系,解决以下问题:

- 恢复咀嚼功能:让牙齿高效协作,吃东西更香;

- 预防口腔疾病:减少牙缝堆积食物、降低龋齿(蛀牙)、牙周病风险;

- 改善面部轮廓:纠正因牙齿问题导致的“凸嘴”“地包天”等,让侧脸更协调;

- 保护牙齿健康:分散咬合压力,避免个别牙齿过度磨损。

无论年龄大小,只要存在影响健康或功能的牙齿问题,都值得矫正。

牙齿需要矫正的6大常见信号,对照自查!

如果你有以下任意一种情况,建议尽快咨询专业正畸医生,通过拍片、取模等检查判断是否需要矫正:

信号1:牙齿“拥挤错位”,清洁困难还“显乱”

最常见的就是“牙列拥挤”——牙齿大小与颌骨空间不匹配,导致牙齿东倒西歪,像“长歪的小树苗”。

- 典型表现:牙齿重叠、扭转,门牙“外凸”或“内扣”,牙缝里总塞食物;

- 潜在风险:牙齿拥挤会让牙刷、牙线难以彻底清洁,食物残渣堆积易引发龋齿、牙龈炎,甚至牙周炎;长期拥挤还可能导致个别牙齿过度磨损。

- 案例:很多青少年因颌骨发育不足导致恒牙拥挤,成年后拥挤可能加重,甚至出现“埋伏牙”(牙齿长不出来)。

信号2:“龅牙”或“地包天”,咬合不对脸也“受影响”

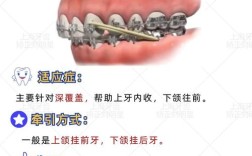

咬合异常是牙齿矫正的重点,常见“龅牙”(上颌前突)、“地包天”(反颌)、“开颌”(上下前牙无法咬合)等:

- 龅牙:上门牙突出,嘴唇难以自然闭合,笑时牙龈外露,可能伴随“凸嘴”侧脸,影响美观;

- 地包天:下前牙包住上前牙,不仅难看,还会导致咀嚼效率低、牙齿磨损,严重时可能加重“月牙脸”;

- 开颌:上下牙齿咬在一起时,前牙无法接触,可能影响发音(如“s”音发不清),且后牙咬合压力过大,易出现颞下颌关节(耳朵前方关节)疼痛。

- 注意:咬合异常不仅影响颜值,更会改变面部肌肉张力,长期可能引发头痛、颈部不适。

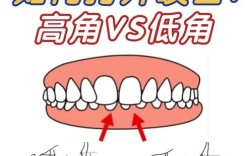

信号3:“深覆合”或“深覆盖”,上牙把下牙“包太狠”

这是容易被忽视的咬合问题,普通人群发病率约30%:

- 深覆合:上牙盖住下牙的水平距离过大(超过下牙1/3),严重时下前牙会咬到上牙牙龈,导致牙龈萎缩、牙齿敏感;

- 深覆盖:上牙向前突出过多,下牙后缩,俗称“龅牙”的一种,不仅影响美观,还可能因前牙过度受力而松动。

- 危害:深覆合患者咬东西时,下牙会持续刺激上牙牙龈,长期可能形成“牙周创伤”,甚至导致牙齿脱落。

信号4:“牙缝过大”或“稀疏”,食物“钻空子”

牙缝过大(牙列稀疏)或局部缝隙明显,不仅影响美观,还藏污纳垢:

- 常见原因:先天牙骨量大于牙量(骨头大、牙齿小)、牙周病导致牙龈萎缩、或多颗牙齿缺失未及时修复;

- 风险:牙缝易嵌塞食物,若清洁不到位,会引发邻面龋(牙缝蛀牙),甚至导致牙齿移位(缝隙越来越大)。

- 案例:很多成年人因牙周病导致牙缝变宽,通过矫正关闭缝隙,同时配合牙周治疗,能有效控制病情。

信号5:“中线不齐”,脸看着“一边歪”

牙齿中线(上下门牙的中缝)与面部中线(鼻尖、下巴尖中点)不一致,可能是牙齿偏移或颌骨发育问题:

- 表现:门牙歪向一侧,笑时“中线不居中”,严重时伴随面部不对称(如两侧脸颊一大一小);

- 原因:乳牙早失导致恒牙长歪、不良习惯(如咬唇、偏侧咀嚼)、或颌骨发育不对称;

- 影响:中线不齐不仅影响美观,还可能导致咬合力分布不均,引发颞下颌关节紊乱。

信号6:“阻生齿”或“埋伏牙”,牙齿“卡在半路”

部分牙齿(最常见的是智齿)因空间不足无法正常萌出,形成“阻生齿”或“埋伏牙”:

- 表现:牙齿部分萌出,牙龈上长“小包”,或完全埋在骨头里,通过拍片才能发现;

- 危害:阻生齿可能顶坏邻牙(导致邻牙蛀牙、吸收),滋生细菌引发冠周炎(牙龈肿痛、张口困难),甚至形成颌骨囊肿;

- 处理:若阻生齿位置不正、无萌出空间,通常建议拔除;若埋伏牙影响邻牙或咬合,可能需要通过矫正牵引萌出。

除了“看牙齿”,这些情况也需要矫正

除了牙齿本身的排列和咬合问题,以下情况也可能需要正畸干预:

- 儿童生长发育期:如“地包天”“下巴后缩”“面部不对称”,可通过“早期矫治”(如功能矫治器)引导颌骨发育,避免长大后手术;

- 牙齿缺失后:若缺牙未及时修复,邻牙可能倾斜移位,导致咬合紊乱,可通过矫正关闭缝隙或为修复治疗(如种植牙)创造条件;

- 修复前准备:如牙齿严重磨损、残根,需通过矫正调整位置,为后续烤瓷牙、全瓷牙修复打下基础。

关于牙齿矫正的3个常见误区,别再被骗了!

误区1:“只有青少年才能矫正,成年后没用”

✅ 正解:牙齿矫正没有年龄上限!成年人的牙槽骨依然具有改建能力,只要牙周健康,任何年龄段都能矫正,成年人矫正可能需要更长时间,但效果同样稳定。

误区2:“矫正一定要拔牙,伤牙又伤脸”

✅ 正解:拔牙是正畸治疗的“手段”而非“目的”,是否拔牙需根据牙齿拥挤程度、面部突度等综合判断,医生会通过精确计算(如“拔牙间隙分析”)确保拔牙后既能排齐牙齿,又能维持良好的面型。

误区3:“矫正完会反弹,不如不弄”

✅ 正解:反弹多因“未戴保持器”或“保持时间不够”,矫正结束后需严格佩戴保持器(前1-2年除吃饭睡觉外都要戴,之后逐渐减少频率),终身佩戴夜间保持器,可有效防止复发。

什么时候该去看正畸医生?这3个“危险信号”别忽视

如果你有以下情况,建议立即咨询专业正畸医生:

- 咀嚼食物时感觉“用不上力”、牙齿酸痛,或经常咬到舌头、脸颊;

- 牙齿清洁后仍反复出血、牙龈萎缩,或牙齿出现松动;

- 因牙齿问题不敢大笑、拍照,甚至影响社交自信。

牙齿矫正,是对健康的“长期投资”

牙齿是否需要矫正,核心是看它是否影响了你的功能、健康或生活质量,无论是拥挤的“歪牙”、难看的“地包天”,还是功能异常的“深覆合”,早发现、早干预,不仅能降低治疗难度,还能让你更早拥有健康的牙齿和自信的笑容。

如果你有以上困惑,建议选择正规医院口腔科或有资质的正畸机构,通过专业检查(如全景片、头颅侧位片、CBCT等)制定个性化方案。牙齿矫正,从来不是“可做可不做”的选项,而是对口腔健康的负责。

你的牙齿,值得被认真对待!