牙齿矫正原理视频近年来在各大平台迅速走红,成为许多正畸患者和潜在矫正者了解矫正过程的重要渠道,这类视频通过动画演示、医生讲解、案例对比等形式,将原本抽象的生物力学原理转化为直观的视觉内容,帮助大众打破“牙齿矫正=戴铁齿钢牙”的刻板印象,但同时也存在信息碎片化、过度简化等问题,本文将从牙齿矫正的核心原理出发,分析视频内容的呈现逻辑,结合真实用户测评与评论,探讨这类视频的价值与局限,并解答常见疑问。

牙齿矫正的核心原理:生物力学的“精妙舞蹈”

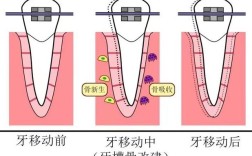

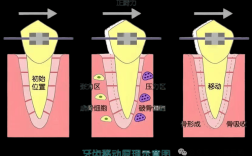

牙齿矫正的本质并非“硬拉牙齿”,而是通过持续、轻柔的生物力,引导牙齿在牙槽骨内缓慢移动,最终实现排列整齐、咬合功能正常的美观效果,这一过程的核心基础是“牙槽骨改建”——当牙齿受到适当外力时,牙槽骨一侧会发生吸收(为牙齿移动让出空间),另一侧则会新生(填补牙齿移出后的空隙),就像树木在风中倾斜后,迎风面会逐渐“长空”、背风面会“长实”一样。

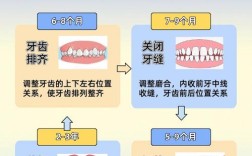

牙齿矫正原理视频通常会围绕三个关键环节展开:

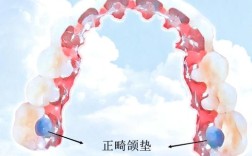

- 力的传递与控制:无论是传统金属托槽、陶瓷托槽还是隐形牙套,核心作用都是“施力系统”,传统托槽通过弓丝与托槽的结扎固定,将矫正力传递给牙齿;隐形牙套则通过3D打印的牙套序列,每副牙套施加轻微的、可预测的力,引导牙齿按设计路径移动,视频常用动画演示“弓丝的形变力”“牙套的包裹力”如何转化为牙齿的倾斜、旋转、压低或伸长。

- 牙根与牙槽骨的互动:部分视频会通过放大模型展示牙齿在牙槽骨内的状态——牙根并非直接“啃”骨头,而是通过牙周膜(连接牙齿与牙槽骨的纤维组织)传递信号,激活成骨细胞(负责骨新生)和破骨细胞(负责骨吸收),实现“一边拆旧房,一边建新房”的动态平衡。

- 颌骨与咬合的协同调整:对于存在骨性问题的患者(如地包天、龅牙),矫正可能涉及颌骨生长引导(青少年)或掩饰性治疗(成人),视频会解释牙齿移动如何通过咬合关系的改变,间接影响颌骨位置,或为后续正颌手术创造条件。

牙齿矫正原理视频的呈现逻辑:从抽象到具象

优秀的牙齿矫正原理视频,往往通过以下方式降低理解门槛:

- 动画模拟微观过程:用3D动画还原牙槽骨改建的细胞活动,比如破骨细胞如何“啃咬”骨质,成骨细胞如何“铺设”新骨,甚至模拟牙齿移动时牙周膜的受力变化,让肉眼不可见的生物过程变得可视化。

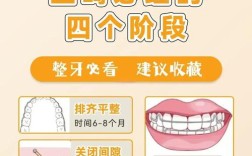

- 案例对比强化认知:通过“矫正前vs矫正后”的牙齿模型对比、患者面部变化视频,直观展示矫正效果;部分视频还会插入“中途记录”,比如拔牙间隙的关闭、深覆合的改善过程,帮助用户理解矫正的阶段性目标。

- 医生讲解结合通俗比喻:专业医生会用“推土机推土”“电梯上下楼”等比喻解释牙齿移动,隐形牙套就像给牙齿‘量身定做的电梯’,每一步移动都精准可控”;针对“拔牙矫正”的争议,会用“房间太小,先搬走家具(拔牙)才能重新布局”类比,消除用户对“拔牙=伤身”的误解。

部分视频为追求流量,存在“过度娱乐化”倾向:比如用夸张的表情包表现“矫正疼痛”,或用“1分钟快速矫正”的标题吸引点击,却忽略了对个体差异、风险提示的说明,反而可能误导用户。

网络用户真实测评与评论:褒贬不一的“双面镜”

通过对小红书、抖音、B站等平台近千条用户评论的梳理,牙齿矫正原理视频的反馈主要集中在以下几方面:

正面评价:从“恐惧焦虑”到“理性接受”的助推器

- 青少年及家长群体:占比约45%,普遍认为视频“解决了信息差”,一位家长在抖音评论道:“以前担心孩子戴牙套影响吃饭、牙根吸收,看了动画才知道矫正力是轻柔的,医生还说现在有自锁托槽,复诊间隔也长了,放心多了。”

- 成年矫正者:占比约30%,尤其认可“案例对比”内容,B站用户@小鹿的牙日记分享:“30岁才决定矫正,怕疼怕没效果,刷到不同年龄段的矫正案例视频,看到有人和我一样有骨性问题,最后通过掩饰性矫正改善,才鼓起勇气面诊。”

- 地域限制受益者:占比约15%,部分三四线城市用户表示:“当地正畸资源有限,视频里能学到如何选择矫正器(比如隐形 vs 传统)、医生资质判断标准,比盲目听信广告强多了。”

负面争议:信息碎片化与“伪科学”陷阱

- 过度简化个体差异:占比约25%,多位用户吐槽“视频说‘所有人都能隐形矫正’,结果我面诊时医生说牙根太短,只能做传统托槽”,小红书用户@阿泽吐槽:“看了10个视频,9个说‘拔牙能改善脸型’,结果医生说我的情况拔牙是为了排齐,跟脸型没关系,差点被误导。”

- 夸大技术效果:占比约20%,部分视频宣称“7天快速矫正”“不拔牙解决所有问题”,引发用户质疑,抖音用户@匿名用户评论:“被‘不拔牙矫正’吸引去面诊,结果医生说我的拥挤程度必须拔牙,不然会牙龈萎缩,视频里为了避谈风险真是不负责任。”

- 缺乏专业深度:占比约10%,部分用户希望视频能讲解“复诊时医生调整弓丝的原理”“骨钉的作用”等细节,但多数视频停留在“科普表面”,难以解答深度疑问。

不同平台内容特点对比

为更直观呈现各平台视频差异,整理如下表格:

| 平台 | 内容特点 | 用户偏好 |

|---|---|---|

| 抖音/快手 | 时长15-60秒,强视觉冲击(如牙齿移动动画、前后对比),标题党较多 | 偏好“短平快”科普,对“避坑指南”“矫正神器”类内容互动率高 |

| B站 | 时长5-20分钟,深度解析(如生物力学原理、矫正器发展史),UP主多为正畸医生或资深患者 | 偏好“硬核干货”,对“医生讲解+案例复盘”类内容收藏率高,评论区讨论专业性强 |

| 小红书 | 图文+短视频结合,侧重“经验分享”(如矫正日记、避坑清单),语言口语化 | 偏好“真实体验”,对“拔牙/骨钉”“成人矫正”等敏感话题关注度高,评论区易形成经验互助圈 |

理性看待,视频只是“起点”而非“终点”

牙齿矫正原理视频的价值在于降低信息获取门槛,帮助用户建立对矫正的科学认知,甚至推动正畸知识的普及化,但需明确的是,视频无法替代专业医生的个性化评估——每个人的牙齿情况(骨性/牙性、拥挤程度、牙周健康状况)不同,矫正方案需结合X光片、模型、口扫等数据综合制定,建议用户将视频作为“入门指南”,筛选内容时关注发布者资质(优先选择正畸医生认证账号),对“绝对化”“夸大化”内容保持警惕,最终通过面诊与医生沟通,制定适合自己的矫正方案。

相关问答FAQs

Q1:牙齿矫正原理视频能替代面诊吗?为什么?

A:不能,视频多为通用性科普,无法替代医生对个体口腔状况的全面检查,视频可能讲解“深覆合的矫正原理”,但实际治疗中需判断深覆合是牙性(牙齿排列问题)还是骨性(颌骨发育问题),前者可通过矫正解决,后者可能需配合正颌手术;牙周健康状况、牙根长度、骨密度等指标也直接影响矫正方案设计,这些都需要专业设备检查才能明确,视频只能帮助用户“了解矫正”,而“如何矫正”必须依赖医生面诊。

Q2:为什么矫正过程中牙齿会酸胀,视频里很少提到?是正常的吗?

A:牙齿酸胀是矫正过程中的正常生理反应,视频中较少提及可能是为避免用户焦虑,其原理是:牙齿受到矫正力后,牙槽骨改建过程中会刺激牙周膜内的神经末梢,导致轻微疼痛或酸胀感,通常在加力后3-5天最明显,之后逐渐缓解,这是牙齿正在移动的信号,说明矫正力有效,若疼痛剧烈或持续超过一周,需及时复诊检查(如弓丝末端刺激黏膜、牙套压迫等),但不必因“视频没说”而过度担心。