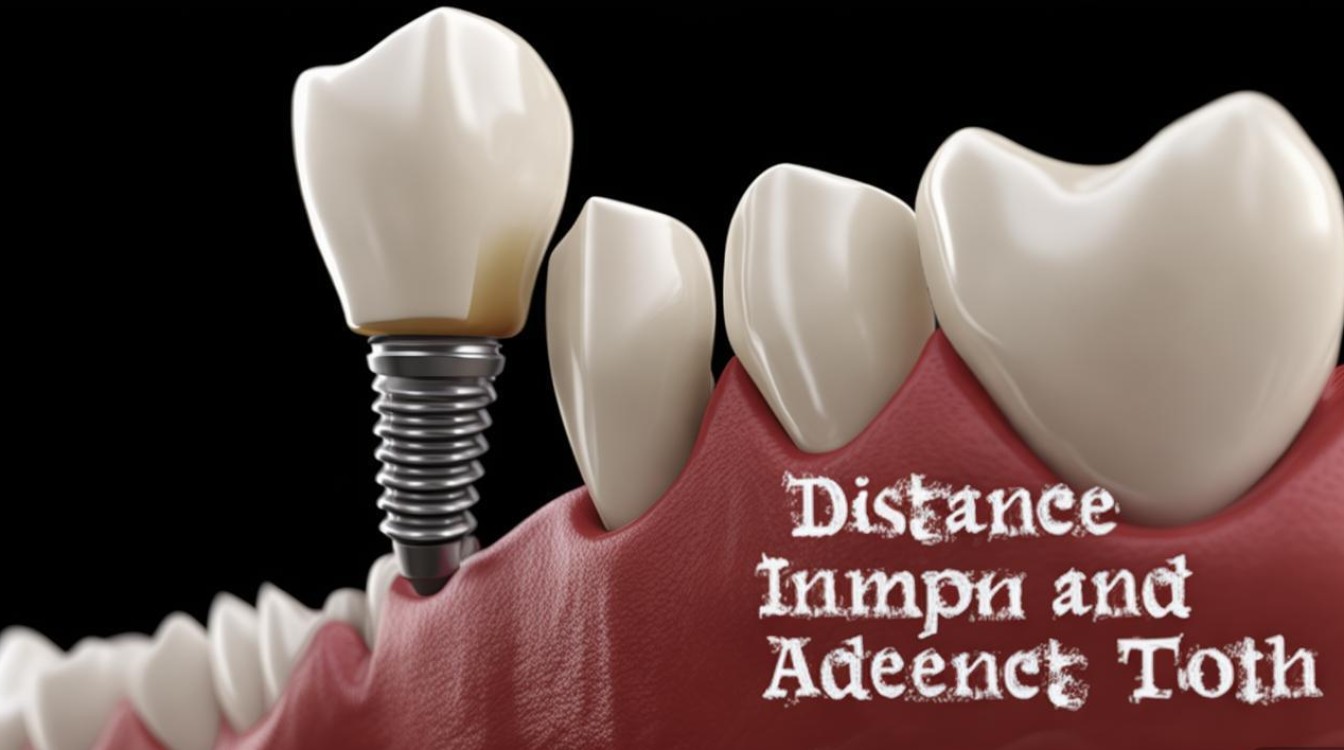

种植体与邻牙的距离是种植牙成功的关键因素之一,直接关系到长期稳定性、口腔健康和美观,这个距离没有绝对固定的数值,但需要满足几个重要的生物学和临床原则:

核心原则与最小距离要求

-

生物学宽度保护:

- 概念: 这是天然牙和种植体周围健康牙龈组织维持所需的最小空间,它包括结合上皮(约1mm)和牙槽嵴上方的结缔组织(约1mm),总共约2-3mm。

- 重要性: 如果种植体边缘(特别是平台)距离邻牙的生物学宽度(尤其是邻牙的牙槽嵴顶)过近,会导致牙龈退缩、骨吸收、种植体周围炎或邻牙牙周组织破坏。

- 要求: 种植体平台边缘应至少距离邻牙的牙槽嵴顶2-3mm,这是最核心的距离要求。

-

邻牙牙槽骨支持:

- 问题: 种植体太靠近邻牙牙根,会压迫邻牙的牙根,导致邻牙牙根吸收、骨吸收,甚至松动。

- 要求: 种植体与邻牙牙根之间应保留足够的骨壁厚度,通常建议至少1.5mm,这个骨壁是邻牙牙槽骨的重要支撑结构。

-

清洁空间与食物嵌塞预防:

- 问题: 如果种植体与邻牙之间的间隙过小,牙线、冲牙器等清洁工具难以进入,容易堆积食物残渣和菌斑,导致种植体周围炎、邻牙龋坏或牙周炎。

- 要求: 种植体与邻牙的接触点(或邻间隙)应设计得足够大,便于清洁,通常认为种植体与邻牙边缘之间的间隙至少1.5mm是理想目标,这样牙线可以顺畅通过,临床实践中,有时为了美观或空间限制,可能允许稍小(如1mm),但清洁难度会显著增加。

-

机械与生物力学稳定性:

- 问题: 过近的距离可能导致种植体与邻牙在咀嚼时互相干扰,影响咬合力的传导,增加种植体松动、邻牙损伤或修复体(牙冠)损坏的风险。

- 要求: 种植体中心到邻牙中心的距离通常建议至少3mm,这个距离能提供足够的骨间支撑,分散咬合力,减少干扰。

临床实践中常用的参考距离

- 种植体中心到邻牙中心: ≥ 3mm 是一个广泛接受的最小值,理想情况下,可能需要4mm或更多,尤其是在骨质条件不佳或邻牙状况复杂时。

- 种植体边缘到邻牙边缘: ≥ 1.5mm 是一个常见的最小目标值,这为清洁工具提供了操作空间,并减少了食物嵌塞风险。

- 种植体边缘到邻牙牙槽嵴顶: ≥ 2-3mm(保护生物学宽度)。

影响距离决策的关键因素

- 邻牙状况:

- 健康邻牙: 需严格保护其生物学宽度和牙槽骨。

- 需要拔除的邻牙: 如果计划拔除邻牙,种植体可以更靠近拔牙窝(但需考虑拔牙后的骨吸收),甚至可以在拔牙窝内植入种植体(即刻种植)。

- 已有病变的邻牙(严重龋坏、严重牙周炎): 需谨慎评估风险,可能需要先治疗邻牙,或考虑拔除后种植。

- 骨质条件:

- 骨量充足: 可以选择更长的种植体或更理想的植入位置,满足距离要求。

- 骨量不足(宽度或高度): 可能需要骨增量手术(如GBR, 植骨)来创造足够空间和骨支持,或者选择更小直径的种植体,骨增量会增加治疗复杂性和成本。

- 咬合关系:

咬合力大(如后牙区)或存在夜磨牙、紧咬牙等习惯,需要更稳固的种植体位置和更充足的空间来分散力量。

- 美观需求:

前牙区对美观要求高,可能需要在满足生物学和功能要求的前提下,尽可能模拟天然牙的排列和邻接关系,这有时会与最小距离要求产生矛盾,需要专业权衡。

- 修复体设计:

最终的牙冠形态(尤其是邻接点的形态和位置)会影响实际清洁空间的大小。

- 外科技术与经验:

精准的术前规划(CBCT分析)和熟练的外科操作是确保种植体在理想位置植入的关键。

总结与建议

- 没有“一刀切”的距离: 最佳距离需要根据患者的具体情况进行个性化评估。

- 核心是保护生物学宽度(≥2-3mm)和邻牙牙槽骨(骨壁≥1.5mm)。

- 清洁空间(边缘间隙≥1.5mm)和机械稳定性(中心距≥3mm)是重要考量。

- 专业评估至关重要: 种植牙的成功高度依赖于专业的口腔种植医生进行全面的术前评估(包括临床检查、CBCT影像分析、模型研究)和精确的手术计划。

- 多学科合作: 对于复杂病例,可能需要正畸医生调整牙齿位置,或牙周医生进行联合治疗,以创造更理想的种植条件。

种植体不能离邻牙太近,否则会伤害牙龈和骨头,也容易藏污纳垢导致发炎,具体距离需要医生根据你的牙齿情况、骨头情况和位置来决定,但通常种植体中心和邻牙中心之间至少要有3毫米,边缘之间至少要有1.5毫米,务必咨询专业的种植医生进行详细检查和方案制定。