古代萌芽(公元前 - 公元17世纪)

- 古代文明尝试

- 公元前600年:玛雅人使用贝壳(如海象牙蚌)植入颌骨,替代缺失牙齿,考古发现部分颌骨中有与骨头融合的贝壳,表明存在“骨结合”的雏形。

- 中国宋代(960-1279年):文献记载使用象牙、动物骨头或木材雕刻牙根植入牙槽骨,但缺乏科学依据和长期效果记录。

- 古埃及与罗马:有使用黄金、象牙或铁钉替代牙齿的记载,但主要用于修复而非功能重建。

近代探索(18-19世纪)

- 科学启蒙期

- 1785年:法国医生Alexis Duchâteau尝试用陶瓷制作全口假牙,但未涉及种植体。

- 1809年:美国牙医Frederick S. Humphreys首次提出“种植牙”概念,使用黄金螺钉植入颌骨,但因感染失败。

- 1886年:美国医生Edmunds Gold尝试用硫化橡胶种植体,因排异反应被淘汰。

现代种植牙奠基(20世纪上半叶)

- 材料与理念突破

- 1931年:美国医生Strock首次使用钴铬钼合金(Vitallium)制作种植体,但因生物相容性差,长期效果不佳。

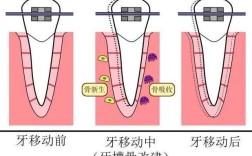

- 1940年代:英国医生Norman Goldberg提出“骨结合”概念(种植体与骨头直接结合),但缺乏临床验证。

骨结合理论与钛材料的革命(20世纪中叶)

- 关键转折点:Per-Ingvar Brånemark的发现

- 1952年:瑞典科学家Branemark在研究骨愈合时,意外发现纯钛金属与兔子骨头形成牢固结合(即“骨结合”),推翻了金属会被排斥的传统认知。

- 1965年:Branemark完成首例人类种植牙手术,使用纯钛螺钉(纯度99.75%),患者成功使用42年。

- 1970年代:Branemark系统化推广骨结合种植技术,成立Nobel Biocare公司,奠定现代种植牙基础。

技术成熟与材料革新(20世纪80-90年代)

-

材料多样化

- 钛合金:如Ti-6Al-4V,强度更高,减少种植体断裂风险。

- 钛锆合金:提升抗疲劳性,适用于即刻负重。

- 羟基磷灰石(HA)涂层:促进骨细胞附着,加速骨结合(但后期因涂层脱落问题逐渐减少使用)。

-

种植体设计优化

- 螺纹设计:增加表面积,提升初期稳定性。

- 锥形/柱形形态:适应不同骨质条件。

- 两段式种植体:植入与基台分离操作,降低感染风险。

数字化与微创时代(21世纪至今)

-

数字化技术革命

- CBCT(锥形束CT):3D成像精准评估骨量、神经血管位置。

- CAD/CAM(计算机辅助设计与制造):个性化种植体、导板制作,误差<0.1mm。

- 3D打印技术:定制复杂种植体、骨修复支架。

- 动态导航手术:实时引导种植体植入,提升安全性。

-

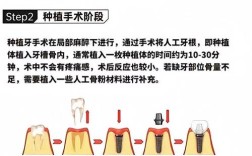

微创与即刻种植

- 微创手术:切口缩小至3-5mm,减少术后肿胀。

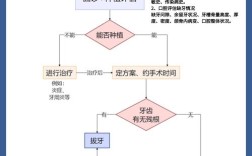

- 即刻种植:拔牙后立即植入种植体,缩短治疗周期(需严格适应症)。

- 即刻负重:48小时内安装临时牙冠,改善患者体验。

-

生物活性材料应用

- PRF(富血小板纤维蛋白):自体生长因子,加速骨再生。

- 骨增量技术:GBR(引导骨再生)、上颌窦提升解决骨量不足。

当前趋势与未来方向

- 人工智能(AI)

AI辅助手术规划、预测骨结合成功率。

- 生物活性种植体

表面涂覆生长因子(如BMP-2),主动诱导骨生长。

- 无牙颌解决方案

- All-on-4/6技术:4-6颗种植体支撑全口义齿,当天恢复功能。

- 可降解种植体

研发临时性可吸收材料,避免二次手术取出。

关键里程碑总结

| 时期 | 突破性进展 | 代表人物/技术 |

|---|---|---|

| 古代 | 贝壳、象牙等材料尝试 | 玛雅人、中国宋代 |

| 1952年 | 发现钛的骨结合特性 | Brånemark(瑞典) |

| 1965年 | 首例人类钛种植牙成功 | Brånemark种植系统 |

| 1980年代 | 羟基磷灰石涂层、钛合金应用 | Nobel Biocare公司 |

| 2000年后 | CBCT、CAD/CAM数字化导航 | Straumann、Nobel Biocare等品牌 |

| 2010年后 | 3D打印、即刻种植、AI辅助 | 各大种植体厂商 |

现状与意义

现代种植牙技术已高度成熟,5年成功率超95%,成为牙列缺损的首选修复方案,其发展融合了材料学、生物学、计算机科学等多学科成果,未来将向更精准、更高效、更生物化方向演进,彻底改变传统义齿修复的局限性。