医保科为何必须吃透政策?从报销纠纷到医院运营,这3大核心价值与5大实操技巧

在医疗健康领域,医保科是连接医院、患者与医保部门的“桥梁”,随着医保改革进入“深水区”——DRG/DIP支付方式全面推行、医保飞检常态化、药品耗材集采落地生根,医保科的工作早已不是简单的“报销审核”,而是成为医院运营的“导航仪”、患者权益的“守护者”,而这一切的核心,都离不开对医保政策的“熟悉”二字。

我们就来聊聊:医保科为何必须熟悉政策?需要熟悉哪些政策?又该如何高效掌握政策?

为什么说“熟悉政策”是医保科的立身之本?

医保科的工作,本质上是对医保政策的“落地执行”,政策理解不到位,轻则导致患者报销受阻、医院医保基金被拒付,重则引发医疗纠纷、影响医院声誉,具体来看,熟悉政策的价值体现在以下3个维度:

保障患者权益:避免“报销跑断腿”,让政策红利真正落地

医保政策的核心是“惠民”,但复杂的条款(如起付线、封顶线、报销比例、特殊病种认定等)对普通患者来说“如读天书”,医保科作为患者的“政策翻译官”,必须吃透每一项细则:

- 门诊慢特病:哪些病种可以申请?需要哪些材料?报销比例是多少?比如糖尿病患者的胰岛素治疗,不同地区对“并发症”的认定标准可能不同,医保科需提前告知患者,避免因材料不全导致报销失败。

- 跨省异地就医:备案流程、直接结算范围、急诊抢救如何报销……这些都是患者最关心的问题,2025年,全国跨省异地就医直接结算超5000万人次,如果医保科对“异地就医备案有效期内参保地待遇不变”等政策不熟悉,患者可能面临“垫资多、跑腿累”的困境。

案例:某三甲医院曾因医保科对“医保目录外药品知情同意”政策理解偏差,导致一名肿瘤患者使用的靶向药未被纳入报销,引发投诉,后经医保部门介入,认定医院未履行“充分告知义务”,最终医院退还患者药费并赔偿损失。

守护医院“钱袋子”:避免基金违规,提升运营效率

随着医保支付方式从“按项目付费”转向“按病种付费(DRG/DIP)”,医院从“收入靠量”转向“结余靠质”,医保科需通过政策解读,帮助临床科室“算清账”:

- DRG/DIP付费:每个病组的支付标准、高倍率病例规则、除外费用范围等,直接影响科室绩效,比如某病组支付标准1万元,但实际治疗花费1.5万元,超支部分医院需自行承担——医保科需提前预警,指导临床合理控费。

- 医保基金监管:国家医保局每年开展“飞行检查”,重点查处“过度医疗、串换项目、虚构服务”等违规行为,2025年,全国医保飞检追回基金超120亿元,医保科必须熟悉《医疗保障基金使用监督管理条例》,建立院内自查机制,避免因“小细节”酿成“大损失”。

数据:某省级医院通过医保科牵头解读“DRG结余留用、超支不补”政策,协助临床科室优化病种结构,2025年医保基金结余同比增长15%,同时次均费用下降8%。

推动医院管理升级:从“被动执行”到“主动参与”

医保政策是医疗行业的“指挥棒”,医保科不仅要“懂政策”,更要“用政策”推动医院管理升级:

- 引导学科发展:根据医保目录调整(如新增谈判药品、中医特色项目),建议医院开设特色科室,吸引患者的同时提升医保基金使用效率。

- 优化服务流程:针对“互联网+医保”政策(如在线复诊报销、处方流转),推动医院搭建线上服务平台,提升患者就医体验。

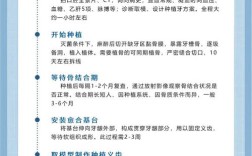

医保科需要熟悉哪些政策?一张图看懂“政策地图”

医保政策体系庞大,但核心可归纳为“国家定方向、地方出细则、医院抓落地”三个层级,医保科需重点关注以下5类政策:

国家层面:顶层设计的“红头文件”

- 基础法规:《社会保险法》《医疗保障基金使用监督管理条例》(国务院令第735号),明确医保基金使用的“红线”。

- 目录政策:《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(2025年版),明确哪些药能报、报多少(如谈判药“降价不进目录”的争议处理)。

- 支付改革:《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》(2025-2025年),明确“病种付费、结余留用”的规则。

- 监管要求:《医疗保障基金使用违法违规问题举报奖励办法》,明确举报渠道和奖励标准(最高10万元)。

地方层面:各省市的“实施细则”

国家政策落地后,各省会结合实际调整。

- 报销比例:北京门诊报销比例70%-90%,而河南为50%-70%;

- 异地就医:上海备案后可直接结算,部分省份仍需先垫资再报销;

- 特殊病种:广东将“阿尔茨海默病”纳入门诊慢特病,而部分省份尚未覆盖。

关键点:医保科需定期关注各省医保局官网、公众号,收集地方性文件(如《XX省医保DRG付费实施细则》)。

医院层面:内部执行的“操作手册”

结合国家与地方政策,制定本院医保管理制度,如:

- 《医保患者入院登记流程》《医保拒申诉处理流程》;

- 《临床科室医保考核办法》(将医保控费纳入科室绩效)。

如何高效熟悉政策?5个技巧让你从“新手”到“专家”

医保政策更新快(2025年国家医保局发布政策文件超200件)、地方差异大,如何快速掌握?以下5个技巧供参考:

建立“政策数据库”:动态更新,分类归档

- 工具:用Excel或专业管理软件(如飞书、钉钉知识库),按“国家/地方/医院”“政策类型”“发布日期”分类存储政策文件;

- 标注:对关键条款(如“报销比例”“结算流程”)用颜色标注,附上解读链接(如国家医保局官网政策解读);

- 提醒:设置“政策更新提醒”,关注医保局公众号、加入地方医保工作群,第一时间获取新政策。

“学+练”结合:从“读文件”到“用政策”

- 案例演练:每月选取1-2个典型案例(如“医保飞检发现的高倍率病例”“异地就医结算失败案例”),组织医保科与临床科室共同讨论,分析政策落地的难点;

- 政策考试:每季度开展政策知识测试,内容涵盖最新政策(如2025年“医保药品目录调整”)、常见问题(如“门诊共济保障政策”),考试成绩与绩效挂钩。

主动对接:成为医保部门的“编外顾问”

- 定期沟通:每月参加当地医保局组织的“医疗机构座谈会”,反馈政策执行中的问题(如“某病种支付标准偏低”),同时了解医保部门的监管重点;

- 请教专家:邀请医保局政策处专家来院培训,解读“政策背后的逻辑”(如“为什么DRG要推行‘病种分型’”),避免“死记硬背”。

利用信息化工具:让“政策查询”更高效

- 智能检索:使用医保政策查询工具(如“医保通”“政策雷达”),输入关键词(如“DRG高倍率”)即可获取相关条款;

- 系统嵌入:在医院HIS系统中嵌入“医保政策提示”功能,当医生开具处方或录入病种时,系统自动弹出政策提醒(如“该药品为目录外,需患者自费”)。

分享与传承:打造“政策学习型团队”

- 内部培训:每周组织1次“政策分享会”,由医保科成员轮流解读新政策,结合本院实际提出执行建议;

- 编写手册:制作《医保政策一本通》,用“问答+流程图”形式呈现常见问题(如“异地就医备案流程”“门诊慢特病申请材料”),发放给临床科室和患者。

医保科的价值,在于“让政策落地,让患者安心”

在医保改革不断深化的今天,医保科早已不是“边缘科室”,而是医院运营的“核心枢纽”,熟悉政策,不仅是医保科的工作要求,更是守护患者权益、保障医院可持续发展的“必修课”。

从今天起,别再把“熟悉政策”当成“负担”,而是把它当成“武器”——用精准的政策解读减少纠纷,用科学的政策执行提升效率,用温暖的政策服务赢得信任,毕竟,医保科的价值,从来不是写在文件里,而是写在患者的每一次顺利报销中,写在医院的每一笔合规基金里,写在医疗事业的每一次进步中。

送给大家一句话:政策是死的,人是活的,只有真正吃透政策,才能让“死条款”变成“活服务”,让医保改革红利真正惠及每一个人。