牙齿矫正原理学(Orthodontic Biomechanics)是正畸学的核心基础,它研究牙齿如何在持续、轻柔的生物力作用下,通过牙周组织的改建而移动到理想位置,最终实现咬合功能、面部美观和口腔健康的统一。

其核心原理可以概括为以下几个关键方面:

牙齿移动的生物力学基础

- 力的来源与传递:

- 矫治器: 固定矫治器(如托槽、弓丝)、活动矫治器、隐形矫治器等是力的施加者。

- 支抗: 提供反作用力的基础(如其他牙齿、颅骨、种植体),支抗设计是矫正成功的关键。

- 力的大小与方向: 施加的力必须轻柔(通常在50-200克范围内)、持续、方向精确,过大的力会导致牙根吸收、骨坏死;过小的力则无效;间歇性力效果不如持续力好。

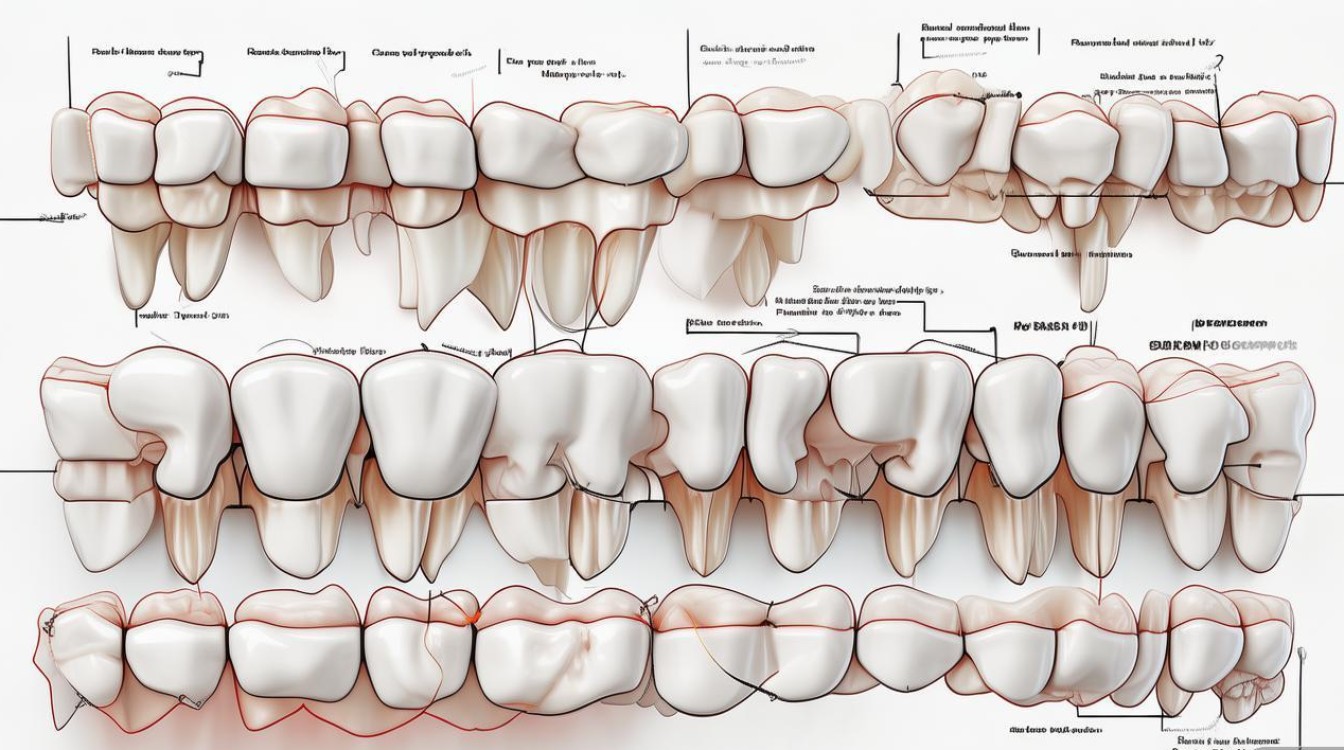

- 牙齿移动的类型: 根据力的方向和牙齿与颌骨的关系,牙齿移动可分为多种类型:

- 倾斜移动: 最常见的移动方式,牙冠和牙根朝相反方向移动(如唇向/舌向移动)。

- 整体移动: 牙齿作为一个整体平移(如近远中移动),牙根和牙冠移动方向相同,需要更复杂的力系统(如摇椅弓、转矩控制)。

- 旋转移动: 牙齿围绕其长轴旋转。

- 压低移动: 牙齿垂直向牙槽骨内移动。

- 伸长移动: 牙齿垂直向牙槽骨外移动。

- 转矩控制: 在三维空间内精确控制牙根的唇舌向/近远中向位置(尤其在隐形矫治和精细调整阶段至关重要)。

牙齿移动的生物学基础(牙周组织改建)

这是牙齿矫正得以实现的核心生物学机制:

- 牙周组织结构:

- 牙周膜: 位于牙根和牙槽骨之间,富含血管、神经、成纤维细胞、成骨细胞、破骨细胞等,它是牙齿移动的感受器和效应器。

- 牙槽骨: 包绕牙根的硬组织,由骨皮质和骨松质构成。

- 牙骨质: 覆盖牙根表面的硬组织。

- 牙龈: 覆盖牙槽骨和牙颈部的软组织。

- 牙齿移动的生物学过程(压力侧与张力侧):

- 施加持续轻力后:

- 压力侧:

- 血管受压,局部组织缺血、缺氧。

- 局部组织液压力升高。

- 刺激破骨细胞的活化和聚集。

- 破骨细胞吸收压迫侧的牙槽骨和牙骨质(骨吸收)。

- 牙齿向压力侧移动。

- 张力侧:

- 血管扩张,血流量增加。

- 局部组织液压力降低。

- 刺激成骨细胞和成纤维细胞的活化和增殖。

- 成骨细胞在远离牙根的牙槽骨内沉积新骨(骨形成)。

- 成纤维细胞在牙根表面和牙周膜内产生新的胶原纤维(胶原纤维重建),将牙齿“固定”在新位置。

- 压力侧:

- 牙根尖孔的作用: 牙根尖孔内的牙髓组织对压力敏感,过大的力或移动速度过快可能导致牙髓坏死,轻柔持续的力通常不会影响牙髓活力。

- 施加持续轻力后:

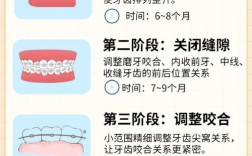

- 改建过程的特点:

- 缓慢进行: 牙周组织改建是一个缓慢的生物过程,需要时间(通常以月为单位),这就是矫正需要较长时间的原因。

- 动态平衡: 压力侧的骨吸收和张力侧的骨形成是同时发生的动态过程,共同维持牙齿移动。

- 个体差异: 改建速度受年龄、健康状况、骨密度、遗传因素等影响。

关键生物力学原则

- 轻力原则: 这是矫正成功的基石,力的大小必须控制在牙周组织能够安全改建的范围内,避免组织损伤。

- 持续力原则: 持续的力比间歇性的力更有效,能更稳定地引导组织改建,矫治器的设计(如弹性结扎、自锁托槽、隐形矫治器的附件)都旨在维持力的持续性。

- 控制性原则: 力的方向、大小、作用点必须精确控制,以实现预期的牙齿移动类型(如整体移动、转矩控制),避免产生不利的副作用(如支抗丧失、牙根吸收)。

- 支抗原则: 支抗是抵抗矫治力的基础,支抗设计必须考虑:

- 支抗强度: 能承受多大的反作用力。

- 支抗类型: 颌内支抗(同颌内牙齿)、颌间支抗(上下颌间)、颌外支抗(头帽等)、种植体支抗(微型种植钉)。

- 支抗控制: 防止支抗单位发生不希望移动的策略(如增加支抗牙数量、使用强支抗装置、种植体支抗)。

- 三维控制原则: 现代正畸强调在三个维度(近远中、唇舌/颊舌、垂直向)上精确控制牙齿的位置,尤其是牙根的位置(转矩控制)。

影响牙齿移动的因素

- 个体因素: 年龄(青少年改建快)、骨密度、健康状况、口腔卫生、依从性。

- 矫治因素: 力的大小、方向、作用点、持续时间、矫治器类型与设计。

- 牙齿因素: 牙根形态、大小、数目、位置、牙周状况。

- 颌骨因素: 颌骨大小、形态、密度。

牙齿矫正原理学的核心在于理解并应用生物力学原理,通过施加持续、轻柔、精确的矫治力,利用牙周膜中成骨细胞和破骨细胞的活性,在压力侧诱导骨吸收,在张力侧诱导骨形成和胶原纤维重建,从而引导牙齿在牙槽骨中安全、可控地移动到目标位置。支抗设计是确保矫治目标得以实现的关键保障,整个过程是一个复杂、缓慢、个体化的生物学改建过程,需要正畸医生具备深厚的生物力学和生物学知识,进行精心的设计和精细的控制。