2025医院医保政策简报:最新核心变化、影响与应对全解析

随着医疗体制改革的深入推进,医保政策作为连接医院、患者与政府的关键纽带,每年都在动态调整优化,2025年,国家医保局围绕“保基本、强基层、惠民生”目标,出台了一系列新政策,覆盖支付方式改革、门诊共济、异地就医、基金监管等多个维度,本文为医院管理者、医护人员及患者整理最新医保政策简报,解读核心变化、分析实际影响,并提供针对性应对建议,助力各方快速适应政策新要求。

2025年医院医保新政五大核心变化

DRG/DIP支付改革实现全国覆盖,进入“精细化付费”阶段

2025年是DRG(疾病诊断相关分组)付费改革三年行动计划的收官之年,国家医保局明确要求:全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革,且实际付费病种数不少于100个,与过去“粗放式付费”不同,2025年改革重点转向“精细化”:

- 分组更科学:新增手术操作、并发症合并症等细分维度,避免“高套编码”“分解住院”等违规行为;

- 权重更合理:结合医院等级、地域差异动态调整支付系数,向基层医院、传染病医院等倾斜;

- 考核更严格:将“费用消耗指数”“时间消耗指数”纳入医院绩效考核,超支不补、结留用。

典型案例:某三甲医院通过DRG精细化管理,将单病种平均住院日缩短1.2天,次均费用下降8.5%,同时医保结余资金反哺学科建设,形成“降本增效”良性循环。

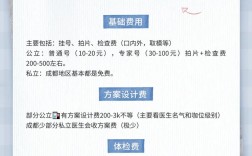

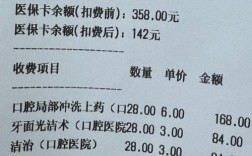

门诊共济保障深化,个人账户使用范围扩大

2025年,职工医保门诊共济保障政策进入“落地见效”关键期,核心变化包括:

- 报销比例提升:普通门诊费用报销限额从年度5000元提高至8000元(各地上浮不超过20%),二级医院报销比例60%,三级医院50%;

- 个人账户改革:单位缴费部分(约2%)不再全部划入个人账户,而是全部计入统筹基金,同时个人账户使用范围扩大至家庭成员(配偶、父母、子女)的门诊、住院、购买医疗器械(如血糖仪)等;

- 慢特病门诊保障:高血压、糖尿病等门诊慢特病用药报销比例提高至70%,且取消起付线。

对患者影响:年轻职工个人账户资金可能减少,但家庭成员可共济使用;老年患者门诊报销额度增加,自付压力显著降低。

异地就医直接结算再升级,备案流程“极简化”

针对群众“异地就医报销难”问题,2025年医保部门推出多项便民措施:

- 备案渠道“掌上办”:通过“国家医保服务平台”APP、微信小程序即可完成异地就医备案,取消纸质证明,备案时效从3个工作日缩短至“即时生效”;

- 结算范围扩大:异地就医结算从住院延伸至普通门诊、药店购药,覆盖全国90%以上统筹地区;

- “免备案”试点启动:在京津冀、长三角、珠三角等区域试点“异地免备案”,参保人员跨省就医无需提前备案,直接结算。

数据支持:2025年1-6月,全国异地就医直接结算超5000万人次,结算金额达1200亿元,群众跑腿次数减少70%。

医保基金监管“零容忍”,智能监控全覆盖

为守护“救命钱”,2025年医保基金监管呈现“技术赋能+高压态势”特点:

- 智能监控系统升级:运用AI、大数据技术,实现对医院“高频次检查、超适应症用药、重复收费”等行为的实时预警,监控覆盖100%三级医院、80%二级医院;

- 飞行检查常态化:国家医保局联合卫健委开展“每月一抽查、每季一通报”,重点打击“假病人、假病情、假票据”三假行为,2025年上半年已处理违规医院1200余家,追回基金15亿元;

- 信用评价机制:建立医院“医保信用档案”,将违规情况与医保总额预算、医师处方权挂钩,严重者纳入“黑名单”。

支持中医药发展,报销政策向中成药倾斜

为促进中医药传承创新,2025年医保政策明确:

- 报销范围扩大:将100种中药制剂、20种中医适宜技术(如针灸、推拿)纳入医保支付;

- 报销比例提高:中医医院门诊报销比例比同级综合医院提高10个百分点,中药饮片报销比例提升至90%;

- 支付方式改革倾斜:DRG/DIP分组中增设“中医优势病种”,支付标准上浮15%,鼓励医院开展中医药服务。

政策变化对医院与患者的双重影响

对医院:机遇与挑战并存

- 运营模式转型:DRG/DIP付费倒逼医院从“收入驱动”转向“成本控制”,需加强临床路径管理、病种成本核算,优化资源配置;

- 服务结构调整:门诊共济政策推动医院扩大门诊服务能力,开设“多学科联合门诊”“慢病管理中心”,吸引患者首诊在基层;

- 合规成本上升:智能监控、飞行检查要求医院配备专职医保管理人员,加强编码培训,避免违规风险。

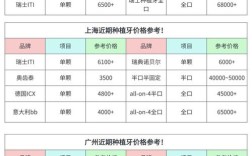

对患者:保障更充分,就医更便捷

- 报销负担减轻:门诊报销额度提升、慢特病保障加强,患者自付费用平均下降15%-20%;

- 就医体验优化:异地就医免备案、直接结算,解决“跑腿垫资”难题;中医药报销倾斜,让患者享受“简、便、验、廉”的中医服务;

- 选择权扩大:个人账户家庭共济,患者可灵活使用医保资金为家人支付医药费。

医院如何快速适应政策新要求?三大核心策略

成立专项小组,强化政策解读与培训

- 组建由院长牵头、医保科、医务科、财务科、临床科室参与的“医保政策落实专班”,每月开展政策解读会,确保医护人员掌握最新报销规则、编码要求;

- 针对DRG/DIP付费,邀请第三方专家开展病种成本核算、临床路径优化培训,提升科室精细化管理能力。

优化服务流程,提升患者就医体验

- 简化异地就医备案流程,在门诊大厅设置“医保服务岗”,安排专人指导患者线上备案、结算;

- 推广“诊间结算”“床旁结算”,减少患者排队时间;针对老年患者,保留现金、银行卡等传统支付方式。

加强医保智能监管,防范违规风险

- 引入医保智能审核系统,对医生处方、检查申请进行事前提醒,避免“超适应症用药”“重复收费”等问题;

- 定期开展医保自查自纠,对照飞行检查重点(如高值耗材使用、住院天数分析),建立问题台账并整改。

常见问题解答(患者篇)

Q1:2025年职工医保个人账户钱变少了,怎么办?

A:个人账户资金减少是因为单位缴费部分划入统筹基金,但家庭成员可共济使用,您可通过“国家医保服务平台”APP添加家庭成员,为父母、子女支付医药费,实现“家庭互助”。

Q2:异地急诊就医没备案,能报销吗?

A:2025年起,异地急诊就医可“先救治后备案”,在出院前通过线上渠道补办备案,仍可享受直接结算,若未备案,需回参保地手工报销,报销比例降低10%。

Q3:门诊慢特病如何申请?需要哪些材料?

A:携带身份证、病历本、近期检查报告到医院医保科申请,高血压、糖尿病等常见病种“即时办结”,特殊病种(如癌症)需专家评审,审核通过后次月起享受待遇。

未来政策趋势展望

2025年及以后,医保政策将呈现三大趋势:一是支付方式改革深化,探索“DRG/DIP+按床日付费+按人头付费”复合支付模式;二是互联网医保支付扩围,将在线复诊、处方流转纳入医保报销;三是长期护理保险试点扩大,为失能老人提供护理保障。

医保政策调整是医疗体制改革的“风向标”,医院需主动适应、精准施策,患者应了解政策、用好保障,作为连接两者的桥梁,医保政策的核心目标是“让群众看病更省心、更暖心”,建议医院定期关注国家医保局官网、省级医保部门通知,及时掌握政策动态;患者可通过“医保服务平台”APP、医院公众号等渠道获取最新资讯,共同推动医保制度高质量发展。

(注:本文政策内容参考国家医保局《2025年医疗保障工作要点》、国务院《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》,各地具体实施细则以当地医保部门公布为准。)