种植牙的历史是一个漫长而 fascinating 的发展历程,从古代的简单尝试到现代基于科学的高精尖技术,经历了数千年的探索和实践,以下是种植牙发展史上的关键时间节点和里程碑事件:

古代与早期尝试 (公元前数千 - 19世纪中叶)

- 公元前 2500年左右: 古埃及人使用象牙、动物牙齿或木材雕刻成牙齿形状,尝试植入牙槽骨中,作为替代缺失牙齿的方法,这是有记载的最早的“种植牙”尝试。

- 公元 600年左右: 中美洲的玛雅文明使用贝壳(主要是石首鱼壳)雕刻成牙齿形状,植入牙槽骨中,考古发现,一些玛雅人颌骨中发现了成功的骨整合案例(贝壳与骨组织直接结合)。

- 公元 500年 - 1500年: 其他古代文明(如古埃及、古希腊、古罗马、中国等)也有使用动物牙齿、人牙、木头、金属(如金、银)等材料制作假牙或尝试植入的记载,但成功率极低,缺乏科学依据,更多是出于美观或咀嚼功能的需要。

- 18世纪 - 19世纪中叶: 随着外科手术和材料学的发展,出现了更多尝试:

- 1763年: 法国医生皮埃尔·福查德被认为是现代牙科之父,他描述了使用动物牙齿制作固定桥的方法。

- 19世纪30-50年代: 美国牙医约翰逊·桑福德和查尔斯·扬等人尝试使用金、铂、陶瓷等材料制成种植体植入颌骨,但效果不佳,常因感染或排斥而失败。詹姆斯·辛普森(1847年发现氯仿麻醉)也曾尝试过。

现代种植牙的奠基 (19世纪末 - 20世纪中叶)

- 1886年: 美国牙医埃德蒙·艾弗森首次提出“骨整合”的概念,即种植体与骨组织直接结合,这是现代种植牙的理论基础,他尝试使用硫化橡胶制成的种植体,但未获成功。

- 1913年: 美国牙医格林菲尔德获得了一项螺丝状种植体的专利(“Greenfield’s implant”),被认为是现代种植体的雏形之一,他用钴铬钼合金制造种植体,但长期效果不理想。

- 1930s - 1940s: 美国整形外科医生斯蒂尔曼·霍尔和诺曼·崔斯尝试使用钴铬钼合金制成的网状种植体(“subperiosteal implant”),放置在骨膜下,用于支持全口义齿,这种方法在特定病例中取得了一定成功,但技术复杂,适应症有限。

- 1940s - 1950s: 菲利普·布鲁姆(美国)是这一时期的重要人物,他:

- 系统研究了钛金属的生物相容性。

- 设计了纯钛制成的叶片状种植体(Blade-vent implant)。

- 在动物实验和临床应用中观察到钛种植体与骨组织有良好的结合(虽然当时尚未完全理解其机制)。

- 他的工作为后来的骨整合研究奠定了重要基础,但他未能完全阐明其原理,且种植体设计仍有局限性。

骨整合时代的开启 (20世纪50年代 - 60年代)

- 1952年: 这是种植牙史上最关键的年份,瑞典骨科学家**佩尔-英格瓦·布伦马克在研究骨髓腔内的微循环时,意外地将一个纯钛制成的显微镜观察室(用于观察活体动物骨髓)植入兔子的股骨中,实验结束后,他试图取出这个钛室,但发现它与骨组织牢固地结合在一起,无法取出,这个偶然的发现让他意识到钛金属具有惊人的生物相容性,能与骨组织形成直接的、功能性的结合,他将其命名为 “骨整合”**。

- 1965年: 布伦马克在大量严谨的动物实验(包括狗、兔等)验证钛的骨整合特性后,与牙科医生戈兰·拉森合作,为第一例人类患者(一名完全无牙颌的病人)成功植入了纯钛螺旋状种植体,这位患者的种植体一直使用了近40年,直到患者去世,证明了骨整合种植体的长期成功率和可靠性,这标志着现代种植牙时代的正式开始。

现代种植牙的蓬勃发展与革新 (20世纪70年代至今)

- 1970s - 1980s:

- 布伦马克的骨整合理论和纯钛螺旋种植体系统(Nobel Biocare 公司的前身)得到广泛认可和推广,成为种植牙的金标准。

- 种植体设计不断优化:从最初的螺旋状发展到多种形态(如柱状、锥形、根形等)。

- 种植体表面处理技术兴起:喷砂酸蚀等表面处理技术显著提高了骨整合速度和成功率。

- 种植体材料:纯钛仍是主流,开始出现钛合金(如Ti-6Al-4V)以增加强度。

- 种植适应症扩展:从全口无牙颌扩展到单颗牙缺失、多颗牙缺失,并开始尝试用于即刻种植(拔牙后立即植入)。

- 1990s - 2000s:

- 数字化技术开始引入:CBCT(锥形束CT)的出现使术前评估和种植方案设计更加精准。

- 计算机辅助设计与制造技术应用于种植外科手术,出现了外科导板技术,提高手术精度和安全性。

- 即刻负重技术成熟:在某些条件下,可以实现种植体植入后当天或短期内戴牙,大大缩短了治疗周期。

- 微创种植理念推广,减少手术创伤。

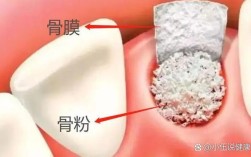

- 骨增量技术(如引导骨再生GBR、上颌窦提升术等)成熟,解决了骨量不足的问题,扩大了种植适应症。

- 全口种植修复方案(如All-on-4/All-on-6)普及,为无牙患者提供更优解决方案。

- 2010年至今:

- 数字化贯穿全程: 从术前诊断(CBCT、口扫)、手术规划(CAD导板)、种植体制造(3D打印个性化种植体)到修复(CAD/CAM修复体),数字化程度越来越高。

- 种植体表面技术持续革新: 羟基磷灰石涂层、钛浆喷涂、阳极氧化、生物活性涂层(如BMP)等,追求更快的骨结合和更好的长期效果。

- 新型材料探索: 氧化锆陶瓷种植体因其优异的美学性能和生物相容性受到关注,尤其在美学区应用增多。

- 3D打印技术广泛应用:用于制造个性化手术导板、个性化基台、甚至定制种植体和修复体。

- 人工智能开始辅助诊断、方案设计和手术导航。

- 微创与舒适化: 强调更小的切口、更少的手术创伤和更舒适的治疗体验。

- 长期效果研究深入: 对种植体长期成功率、并发症(如种植体周围炎)的研究更加深入。

种植牙的历史是一部从经验性尝试到科学探索,再到技术革新的演进史:

- 古代: 使用天然材料(象牙、贝壳、木材)或简单金属(金、银)进行尝试,成功率极低。

- 奠基期(19世纪末-20世纪中叶): 开始使用人工材料(合金、橡胶),提出“骨整合”概念雏形,设计早期种植体(如叶片状、螺丝状)。

- 革命期(1950s-1960s): 布伦马克发现并验证了钛金属的骨整合特性,并成功应用于人类,现代种植牙由此诞生。

- 发展期(1970s至今): 种植体设计优化、表面处理革新、材料进步、数字化技术引入(CBCT、导板、口扫、3D打印)、骨增量技术成熟、微创理念推广、即刻负重/种植实现、全口种植方案普及、新材料(如氧化锆)探索、人工智能应用等,使种植牙成为成熟、可靠、美观、舒适的牙齿缺失修复首选方案,成功率不断提高,适应症不断扩大。

种植牙的发展充分体现了医学、生物学、材料学、工程学和计算机科学的交叉融合,以及人类不断追求更优生活质量的努力。