牙齿矫正是否需要拔掉智齿,并非绝对必须,但很多时候是必要的,甚至可以说是矫正成功和保持长期稳定的关键之一。 这完全取决于你的具体口腔状况、智齿的位置、生长方向以及矫正的目标。

以下是详细的分析,帮助你理解为什么智齿在矫正中如此重要:

🦷 为什么矫正时常常需要拔智齿?

-

防止矫正后复发(牙齿反弹):

- 核心原因: 智齿是最后萌出的牙齿,位置在牙列最后方,如果智齿是阻生(部分或完全埋在牙龈/骨头里)、倾斜或位置不正,它们就像一颗“定时炸弹”。

- 风险: 在矫正过程中,牙齿被移动到新的位置,矫正结束后,如果智齿开始萌出或继续生长,它们会对已经排齐的牙齿施加持续的压力,尤其是下颌前牙区和后牙区,这种压力会把矫正好的牙齿重新挤歪、拥挤,导致矫正效果前功尽弃(复发)。

- 预防: 在矫正前或矫正过程中拔除这些有潜在威胁的智齿,可以消除这个导致复发的根本原因,大大提高矫正效果的长期稳定性。

-

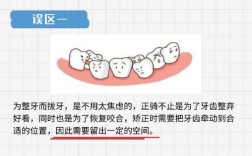

为矫正创造空间:

- 空间不足: 有些人的牙弓本身空间就比较小,不足以容纳所有牙齿(包括智齿),如果智齿存在并试图萌出,会加剧牙弓的拥挤,使得矫正排齐牙齿更加困难。

- 释放空间: 拔除智齿可以释放牙弓后部的空间,有时这本身就是矫正方案的一部分,有助于前牙排齐或改善后牙咬合关系,尤其是对于下颌牙弓狭窄的患者,拔除下颌智齿有时能为前牙提供一定的排齐空间。

-

避免矫正过程中的干扰:

- 阻碍移动: 位置不正的智齿可能会阻挡矫正器(如弓丝)的放置或牙齿的正常移动路径,影响矫正效率。

- 导致疼痛或炎症: 智齿在矫正过程中如果发生冠周炎(牙龈发炎)或压迫邻牙,会引起疼痛、肿胀,干扰矫正进程,甚至需要暂停矫正治疗。

-

解决智齿本身的问题:

- 预防性拔除: 即使不考虑矫正,如果智齿是阻生、位置不正、没有对颌牙(上颌或下颌缺智齿)、或者存在蛀牙、囊肿、反复发炎等风险,医生也通常会建议拔除,矫正提供了一个很好的时机,可以在正畸医生和口腔外科医生的协作下,同时解决智齿问题和牙齿不齐问题。

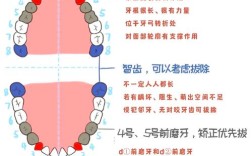

🤔 哪些情况下矫正时可能不需要拔智齿?

-

智齿位置完全正常:

- 智齿完全萌出在正常位置。

- 与对颌牙有良好的咬合关系。

- 周围牙龈健康,没有发炎或蛀牙。

- 有足够的空间容纳它,不会挤压邻牙。

- 这种情况相对少见,尤其是在需要矫正的人群中,如果存在,医生可能会建议保留,但需要密切监控,矫正结束后定期复查。

-

智齿尚未萌出且评估风险较低:

- 年纪较轻(如青少年早期),拍片显示智齿牙囊很小,位置靠近颌骨,医生评估其萌出可能性低或未来即使萌出也不会造成明显问题。

- 这种情况也需要定期复查拍片,监控智齿发育情况。

-

矫正方案不需要额外空间:

- 矫正方案本身不需要通过拔牙(包括智齿)来创造空间(只是少量不齐,可以通过扩弓等非拔牙方式解决)。

- 即使存在智齿,如果医生评估其未来萌出风险极低,也可能暂不处理。

📌 关键点总结

- 不是绝对必须,但非常常见且推荐: 拔除智齿是现代正畸治疗中一个非常普遍且重要的步骤,尤其在需要拔牙矫正的病例中,拔智齿几乎是标准操作之一。

- 核心目的是稳定和预防复发: 拔智齿的首要目标是保证矫正效果的长期稳定,避免智齿成为导致牙齿反弹的元凶。

- 个体化决策: 是否拔智齿、何时拔、拔几颗,需要正畸医生根据你的:

- 全口牙齿模型(牙模)

- X光片(全景片、头颅侧位片、必要时CBCT)

- 智齿的位置、形态、萌出方向、与邻牙/神经管的关系

- 牙弓拥挤程度

- 矫正目标

- 年龄

- 口腔卫生状况

- 进行综合评估和制定个性化方案。

- 拔牙时机:

- 最常见: 在矫正开始前拔除,这样骨头愈合更好,矫正过程中牙齿移动更顺畅,避免干扰。

- 有时: 在矫正过程中发现智齿问题,或矫正后期需要释放空间时拔除。

- 较少见: 在矫正结束后拔除(仅限于评估风险极低但后来出现问题的情况,不推荐)。

- 沟通至关重要: 一定要和你的正畸医生充分沟通,了解为什么建议拔智齿(或不拔),以及拔智齿对你的矫正效果和长期健康的具体影响。

牙齿矫正时拔掉智齿,很多时候不是“要不要”的问题,而是“必须做”以保证效果长久稳定的事情。 它是消除未来复发风险、确保矫正成功的关键措施之一,但最终决策必须基于专业的口腔检查和影像学评估,如果你正在考虑或正在进行矫正,务必与你的正畸医生详细讨论智齿的问题,制定最适合你的治疗方案,不要自行决定是否拔智齿,专业医生的评估才是最可靠的依据。💪🏻