“古代种植牙”这个概念其实需要谨慎理解,因为现代意义上的种植牙(即通过外科手术将人工牙根植入牙槽骨内,实现骨结合,再安装牙冠)是20世纪中叶才真正成熟并广泛应用的技术。

在古代,确实存在一些尝试替代缺失牙齿、恢复咀嚼功能和美观的方法,其中一些方法涉及将某种材料植入牙槽骨或牙龈,可以被广义地视为“种植牙”的雏形或早期尝试,这些尝试与现代种植牙在原理、材料、技术和成功率上有着天壤之别。

以下是古代一些与“种植牙”相关的实践:

-

古埃及(约公元前2500年):

- 实践: 考古学家在一些古埃及木乃伊的颌骨上发现了用黄金或象牙制成的“牙钉”或“牙根”,这些“牙钉”被插入牙槽骨的窝洞中,上面可能还固定着人造牙冠(通常也是象牙或宝石)。

- 目的: 主要为了恢复美观和部分功能,可能也带有一定的社会地位象征意义。

- 局限性: 没有证据表明这些植入物能与牙槽骨形成稳定的骨结合(现代种植牙的核心),它们很可能是通过机械摩擦或粘合剂勉强固定,松动、脱落和感染的风险极高,效果非常短暂且不可靠。

-

古罗马(约公元前1世纪 - 公元5世纪):

- 实践: 罗马医生(如塞尔苏斯)的著作中描述了用动物骨头、象牙或金属(如铁、金) 制成的牙根来替代缺失牙齿,有时会用金环或金丝将这些人造牙“绑”在邻牙上,或者直接塞入牙槽窝。

- 目的: 同样是为了改善外观和辅助咀嚼。

- 局限性: 这些方法更接近于精密的假牙或固定桥,而非真正意义上的“种植”,它们没有植入骨内形成生物学固定,主要依靠机械固位,非常不稳定,容易脱落,且口腔卫生难以维护,导致邻牙和牙龈问题。

-

古代中国(汉代及以后):

- 实践: 中国古代文献(如《华佗神方》)中提到过用象牙、兽骨、竹子、木头等材料制作假牙,虽然没有明确记载“植入牙槽骨”的详细手术,但一些描述暗示可能尝试过将牙根部分插入牙槽窝。

- 目的: 主要为了恢复咀嚼功能和美观。

- 局限性: 材料和技术的限制使得这些尝试效果非常有限,难以稳固,容易引发感染,更常见的是使用活动假牙(如用丝线或金属丝固定在邻牙或真牙上)。

-

玛雅文明(约公元600-900年):

- 实践: 考古学家在玛雅人的下颌骨上发现了令人惊讶的证据:他们使用经过打磨的贝壳(主要是贝壳珠母贝) 制成类似牙钉的形状,然后精确地植入缺失牙齿的牙槽窝中。

- 关键发现: 对这些颌骨的研究显示,部分植入的贝壳周围有新生的骨组织形成,这表明贝壳与牙槽骨之间发生了一定程度的骨整合!这是目前发现的最早、最接近现代种植牙原理的古代实践。

- 目的: 推测是为了恢复咀嚼功能,可能也用于仪式目的。

- 局限性: 虽然存在骨整合迹象,但这不代表成功率高或效果持久,手术条件简陋,无菌概念缺失,感染风险巨大,贝壳的强度和长期稳定性也无法与现代种植体相比,这更像是一个孤立的、成功的生物整合案例,而非一项被广泛掌握和推广的技术。

总结与关键区别:

- 动机相似: 古代和现代种植牙的共同目标都是替代缺失牙齿,恢复咀嚼功能和美观。

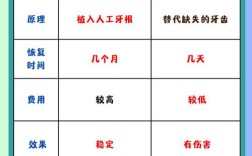

- 原理天壤之别:

- 古代: 主要是机械性植入(试图塞入或固定在窝洞中),缺乏对骨结合的理解和控制,材料选择(金、象牙、骨头、木头、贝壳)主要基于可及性,而非生物相容性。

- 现代: 基于骨结合理论,利用纯钛或钛合金等生物相容性极佳的材料,通过精密外科手术植入,引导骨细胞长入种植体表面,形成牢固的生物学固定,这是长期成功的关键。

- 技术差距巨大: 古代没有无菌技术、精确的外科手术器械、影像学引导、精密的种植体设计、可靠的骨增量技术、高效的修复工艺等支撑现代种植牙成功的核心技术。

- 效果不可同日而语: 古代尝试成功率极低,效果短暂,痛苦大,风险高(感染、失败),现代种植牙在技术成熟、条件合适的病例中,成功率非常高(95%以上),功能恢复好,美观舒适,使用寿命长。

虽然古代确实存在一些将材料植入牙槽窝以替代缺失牙齿的尝试(尤其是玛雅人的贝壳植入案例),这些尝试在形式上可以看作是“种植牙”的雏形,但在原理、技术、材料、效果和可靠性上,与现代种植牙有着本质的不同。现代种植牙是建立在骨结合理论、生物材料科学、精密外科技术和口腔修复学等现代科学基础上的重大医学突破。

可以说,古代的实践是人类探索牙齿替代方案过程中的早期、朴素甚至有些“原始”的尝试,体现了古人的智慧和需求,但真正的、成功的、可广泛应用的种植牙技术,是20世纪中叶才诞生的现代医学奇迹。