生病住院总遇"自费坑"?一文读懂医保政策外自费费用:哪些必付?如何省心?

"明明有医保,为什么住院还是自费了好几万?""医生开的进口药,为啥医保不能报?"——如果你有过就医经历,大概率对"医保政策外自费费用"这个概念既熟悉又困惑,作为我国基本医疗保障体系的核心,医保确实为百姓减轻了大部分医疗负担,但"保基本"的特性决定了它无法覆盖所有费用,我们就来系统聊聊自费费用那些事,帮你搞清楚"哪些钱必须自己掏""怎么提前规避大额自费",真正让医保成为你的"安心后盾"。

先搞懂:什么是医保政策外自费费用?

医保政策外自费费用,是指不在国家基本医疗保险药品目录、诊疗项目目录和设施服务标准(俗称"三个目录")内,或虽在目录内但需个人完全承担的费用,你可以把医保想象成"基础套餐",它覆盖了常见病、多发病的必需治疗,而自费费用则像是"升级服务"或"个性化选择",需要额外付费。

举个例子:老王因肺癌住院,总费用15万元,医保目录内的药品(如化疗药物紫杉醇)和常规检查报销了8万元,但使用的进口靶向药(如奥希替尼)、特殊病房床位费、部分高端检查(如PET-CT)共7万元属于自费——这7万元就是政策外自费费用。

自费费用具体包括哪些?这4类最常见!

不同医疗场景下,自费费用差异较大,但以下4类是出现频率最高的,建议重点记:

目录外药品:进口药、创新药、"神药"重灾区

医保药品目录分为甲类(全额报销)、乙类(部分报销,个人先付后报),而目录外的药品则需100%自费,常见包括:

- 进口原研药:如治疗癌症的靶向药(如PD-1抑制剂帕博利珠单抗)、抗病毒药(如治疗丙肝的索磷布韦),国产仿制药上市后可能被纳入目录,但原研药通常长期自费;

- 部分中药饮片:医保目录内的中药饮片约900种,超出部分(如一些滋补类中药、罕见病用药)需自费;

- "院外药":医院药房没货,需到药店购买的药品,尤其是抗癌药、罕见病药,很多属于自费。

目录外医疗服务项目:特需服务、非必需检查

诊疗项目目录主要规范临床必需、安全有效的项目,以下情况需自费:

- 特需医疗服务:如特需门诊、VIP病房、点名手术(指定专家)、高端体检(如全身核磁共振平扫),这些项目超出"基本医疗"范畴,医保不报;

- 非疾病治疗项目:如美容整形、近视矫正、健康体检、预防疫苗接种(部分非免疫规划疫苗);

- 部分实验性临床项目:如未获批的新疗法、新器械的临床试验,患者自愿参与需自费。

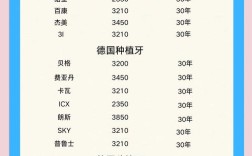

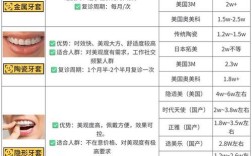

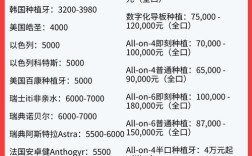

目录外医用耗材:进口材料、高端植入物

医用耗材目录覆盖了常用的低值耗材(如纱布、输液器)和高值耗材(如心脏支架、人工关节),但以下情况需自费:

- 进口高值耗材:如进口心脏支架、人工晶体、骨科关节(尤其是材质更好的进口品牌),国产耗材通常在目录内可报;

- 新型可降解材料:如可降解心脏支架、可吸收止血纱布,因技术较新,部分地区尚未纳入目录;

- 非治疗性耗材:如美容用的假体、牙齿矫正托槽(正畸)。

其他费用:超出标准的部分

- 床位费超标:医保对普通病房床位费有报销限额(如三级医院普通病房约50-100元/天),超出部分(如ICU床位费200元/天)需自费;

- 院外护理、康复费用:如出院后的家庭护理、康复理疗(非医保定点机构),医保通常不报。

为什么会有自费费用?3个关键原因看懂政策逻辑

自费费用的存在,并非"医保不给力",而是由我国医疗保障制度的定位和现实条件决定的:

"保基本"的制度定位

我国医保是"广覆盖、保基本"的社会保险,首要目标是保障所有参保人获得基础医疗服务,而非满足所有需求,医保基金有限(2025年全国医保基金支出约2.4万亿元),必须优先覆盖"必需、有效、经济"的项目,避免"小病大养""过度医疗"。

医疗技术发展与目录更新的"时间差"

新药、新材料、新技术不断涌现,但医保目录更新周期较长(目前约1-2年调整一次),2025年国家医保目录新增108种药品,但仍有大量创新药因价格高、临床数据有限暂时未纳入,导致患者需自费使用。

地区差异与个人选择

不同省份医保目录略有差异(如地方增补药品),且患者对医疗服务的需求不同:有人追求"最好"的进口药、专家号,这些超出"基本需求"的部分,自然需个人承担。

遇到自费费用怎么办?4招帮你减轻负担

自费费用虽无法完全避免,但通过提前规划和合理选择,可有效降低经济压力,这4个方法,建议收藏备用:

提前查目录:就医前"心中有数"

国家医保局官网、"国家医保服务平台"APP可查询最新版医保药品目录、诊疗项目目录,医生开药前,可主动问:"这个药在医保目录内吗?有国产替代药吗?"避免"开完才知道自费"的尴尬。

善用"医保+补充保险":构建多层次保障

- 惠民保:目前全国已推出200多款城市定制型商业医疗保险(如"北京京惠保""沪惠保"),保费低(几十到百元/年),可报销目录外药品、高额医疗费,且无健康告知,适合大多数参保人;

- 商业医疗险:如百万医疗险(可报自费药、住院费用)、惠民保(补充医保报销不足),建议优先选择"保证续保"期长的产品(如20年),避免因健康状况变化失去保障;

- 医疗救助:低保对象、特困人员等困难群体,可申请医疗救助,对自费费用也有一定补助。

理性就医:不盲目追求"进口""高端"

- 与医生充分沟通:告知医生自己的医保情况,优先选择医保目录内的治疗方案,比如国产靶向药(如肺癌的阿美替尼)与进口药(奥希替尼)疗效相近,但医保报销后个人负担更低;

- 避免过度检查:非必需的"高端检查"(如PET-CT、基因检测),先问清"是否必须""是否有替代方案",减少不必要的自费支出。

做好健康规划:从"治已病"到"防未病"

定期体检、接种疫苗、保持健康生活方式,能降低患病风险,减少大额医疗支出,接种HPV疫苗预防宫颈癌,虽疫苗本身自费,但远低于治疗宫颈癌的费用;控制"三高"(高血压、高血糖、高血脂),可避免心脑血管疾病带来的高额自费药费。

常见误区:关于自费费用的3个"想当然"

误区1:"医保目录内的药一定100%报销"?

错!乙类药需个人先付一定比例(5%-35%),再按医保比例报销,比如某乙类抗生素,个人先付10%,剩余部分再按70%报销,最终实际报销比例为63%(70%×90%)。

误区2:"自费费用完全不能报销"?

不一定!部分城市的惠民保、企业补充医疗险可报销部分自费费用,深圳惠民保"可报销70%的目录外药品费用,年度最高报销100万元。

误区3:"进口药一定比国产药好,必须自费"?

未必!国产仿制药通过"一致性评价"后,药效与进口药相当,且价格更低(如国产心脏支架约5000元,进口支架约3万元),医生会根据病情选择,不必盲目追求进口。

理性看待自费费用,让保障更"接地气"

医保政策外自费费用,本质是"基本保障"与"个性化需求"之间的平衡,作为参保人,我们既要理解医保的"保基本"定位,也要主动学习政策、规划保障,通过"医保+补充保险+健康管理"的组合拳,让医疗支出更可控。

如果你正在为自费费用发愁,不妨从今天开始:查一次医保目录、配一份惠民保、改一个不健康习惯——这些小行动,或许就能让你未来面对疾病时,多一份从容,少一份焦虑。

你遇到过哪些自费费用?有什么应对妙招?欢迎在评论区分享,帮更多人避开"自费坑"!