牙齿矫正是否需要拔牙以及拔哪颗牙,没有统一答案,必须由专业的正畸医生根据你的具体口腔状况、面部骨骼情况、牙齿拥挤程度、咬合关系、年龄以及你的个人期望来综合判断和制定个性化方案。

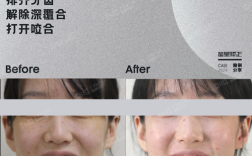

拔牙是牙齿矫正中一种常见的手段,目的是为了为牙齿排齐和内收创造空间,解决严重的牙齿拥挤、改善前突(龅牙)、调整咬合关系等问题,拔牙的选择非常关键,需要精确计算和规划。

以下是在牙齿矫正中最常被考虑拔除的牙齿类型及其原因:

🦷 1. 第一前磨牙(双尖牙)- 最常见的选择

- 位置: 位于尖牙(犬齿)和第一磨牙(大牙)之间,上下颌各有左右各一颗,共4颗。

- 为什么常拔:

- 位置适中: 它们位于牙弓的中段,拔除后可以为前牙区(解决拥挤和前突)和后牙区(调整咬合)提供相对均衡的空间。

- 形态规则: 牙根通常比较直且单一,拔除相对容易,对邻牙和周围组织损伤风险较低。

- 功能影响相对小: 相比磨牙,它们在咀嚼中的主要功能是辅助切割和研磨,拔除后对整体咀嚼功能的影响相对较小(当然仍需注意)。

- 对美观影响可控: 拔除后,通过正畸移动,可以将前牙内收,改善面型(如改善"凸嘴"),同时后牙可以建立稳定的咬合关系。

- 适用情况: 这是最经典、最常用的拔牙选择,适用于绝大多数需要拔牙矫正的病例,尤其是:

- 中度至重度牙齿拥挤: 需要较多空间来排齐牙齿。

- 双颌前突(上下牙都前突): 拔除上下颌的第一前磨牙,为前牙整体内收提供空间,显著改善侧貌。

- 需要较大支抗内收前牙: 第一前磨牙的拔除有助于设计有效的支抗控制方案,将前牙向后移动。

🦷 2. 第二前磨牙

- 位置: 位于第一前磨牙和第一磨牙之间,上下颌各有左右各一颗,共4颗。

- 为什么有时拔:

- 特定病例需求: 当第一前磨牙形态不佳(如严重龋坏、根管治疗失败、牙根弯曲等)不适合拔除时,医生可能会选择拔除第二前磨牙作为替代。

- 磨牙关系调整: 有时为了调整后牙的咬合关系(如安氏II类或III类错颌),需要拔除特定象限的第二前磨牙。

- 减少前牙内收量: 如果拥挤程度相对较轻,或者希望尽量减少前牙内收的量(对某些面型有利),拔除第二前磨牙可能比拔第一前磨牙提供稍少的前牙内收空间(但需要精确计算)。

- 适用情况: 相对第一前磨牙较少作为首选,通常在特定条件下使用。

🦷 3. 第一磨牙(大牙)

- 位置: 位于牙弓最后端(智齿前面),上下颌各有左右各一颗,共4颗。

- 为什么有时拔:

- 严重龋坏或牙周病: 如果第一磨牙本身已经无法保留(大面积蛀牙、牙根断裂、严重牙周支持丧失),拔除是必然选择,矫正正好可以利用这个空间。

- 特定咬合问题: 在某些复杂的咬合调整病例中,可能需要拔除第一磨牙来配合后牙的移动。

- 作为支抗磨牙: 在极少数需要强支抗的病例中,如果计划拔除前磨牙,有时会拔除第一磨牙以利用其近中移动的空间(但这非常少见,且需要非常谨慎的设计)。

- 适用情况: 不是常规的拔牙选择,通常只有在牙齿本身无法保留或作为其他复杂治疗计划的一部分时才考虑,拔除后对咀嚼功能影响较大。

🦷 4. 第二磨牙

- 位置: 位于第一磨牙的远中(后面),上下颌各有左右各一颗,共4颗(智齿前面)。

- 为什么有时拔:

- 替代第一磨牙: 如果第一磨牙需要拔除,而第二磨牙位置形态良好,有时会拔除第二磨牙,利用其萌出空间来替代第一磨牙的位置(需要配合正畸移动)。

- 特定间隙管理: 在混合牙列期(替牙期)或某些病例中,为了引导牙齿正常萌出或管理间隙,可能会拔除第二磨牙。

- 适用情况: 较为特殊,通常作为特定治疗策略的一部分。

🦷 5. 智齿(第三磨牙)

- 位置: 最靠后的牙齿。

- 为什么有时拔:

- 常规预防性拔除: 很多正畸医生建议在矫正前或矫正中拔除所有智齿,理由包括:

- 防止复发: 担心智齿萌出推挤前牙导致复发。

- 便于操作: 矫正中拔智齿可能更方便(但矫正中拔牙风险稍高)。

- 避免并发症: 智齿本身可能成为病灶(如囊肿、邻牙龋坏)。

- 创造空间: 在极少数情况下,如果智齿位置良好且萌出空间足够,理论上可以利用其萌出空间解决轻微拥挤(但这非常不可控,风险高,不推荐作为常规手段)。

- 常规预防性拔除: 很多正畸医生建议在矫正前或矫正中拔除所有智齿,理由包括:

- 适用情况: 拔智齿本身通常不是解决牙齿拥挤或前突的主要手段,更多是出于预防性考虑或处理现有问题,是否拔除智齿,以及何时拔除,需要与正畸医生和口腔外科医生共同评估决定。

📌 关键点总结

- 专业评估是核心: 绝对不要自行决定拔哪颗牙! 必须找经验丰富的正畸医生进行全面的临床检查(口内、口外)、X光片分析(全景片、头颅侧位片、CBCT等)和模型测量。

- 个性化方案: 拔牙选择是高度个性化的,取决于你的具体问题,没有“最好”的牙,只有“最适合你当前情况”的牙。

- 第一前磨牙最常见: 在需要拔牙的病例中,拔除上下颌的第一前磨牙(共4颗)是最经典、最常用的选择,因为它能提供相对均衡的空间,对功能和美观影响相对可控。

- 目标决定选择: 拔哪颗牙服务于矫正目标:

- 解决前牙拥挤和前突:通常拔前磨牙(第一或第二)。

- 调整后牙咬合关系:可能拔特定象限的前磨牙或磨牙。

- 利用现有坏牙:拔除无法保留的磨牙。

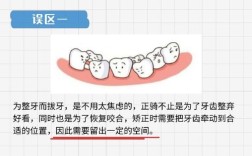

- 非拔牙方案: 并非所有拥挤都需要拔牙,医生会评估是否可以通过扩大牙弓(扩弓)、邻面去釉(磨小牙齿)、推磨牙向远中等方法获得足够空间,这些方法各有其适应症和局限性。

- 沟通与知情同意: 在制定方案前,医生会详细解释拔牙的必要性、拔哪颗牙、拔牙后的效果(包括对脸型的影响)、风险以及替代方案,你一定要充分理解并同意方案后再开始治疗。

📝 建议

- 寻求多位正畸医生咨询: 如果对拔牙方案有疑虑,可以咨询1-3位不同医生的专业意见,比较他们的诊断和方案。

- 关注整体效果: 不要只纠结于拔哪颗牙,更要关注最终能达到的咬合稳定、功能健康和面部美观效果。

- 信任专业判断: 经验丰富的正畸医生会基于科学依据和临床经验做出最有利于你长期口腔健康和美观的决策。

牙齿矫正是一个精密的生物学过程,拔牙只是其中可能的一步,选择拔哪颗牙,如同在棋盘上落子,需要全局观和对每一步的精确计算。 建议你与正畸医生深入沟通,了解拔牙背后的逻辑,共同制定最适合你的治疗方案。💪🏻