种植牙出现“有洞”的情况,这通常不是一个正常现象,需要引起重视并尽快就医检查,以下是几种可能的原因和相应的处理方式:

🦷 可能的原因

-

种植体周围炎(最常见且最需警惕):

- 原因: 这是种植牙最严重的并发症之一,类似于天然牙的牙周病,由于口腔卫生不佳、细菌感染、吸烟、咬合力过大、糖尿病控制不佳等原因,导致种植体周围的软组织(牙龈)和硬组织(牙槽骨)发生炎症和破坏。

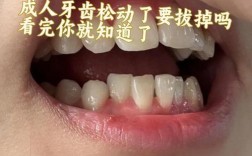

- 表现: 牙龈红肿、出血、疼痛,牙龈与种植体之间形成“牙周袋”,这个“洞”就是牙周袋的开口,随着炎症进展,牙槽骨会被吸收,种植体周围出现骨质缺损,看起来就像“有洞”甚至能看到种植体本身,最终可能导致种植体松动、脱落。

- 处理: 必须立即就医! 医生会进行专业评估(包括牙周探诊、X光片检查炎症和骨吸收程度),治疗根据严重程度可能包括:

- 基础治疗: 专业的种植体周围清创(刮治)、抗菌冲洗(如氯己定)。

- 药物治疗: 局部或全身使用抗生素。

- 手术治疗: 对于中重度骨吸收,可能需要进行翻瓣手术,彻底清创,并考虑引导骨再生术来重建骨组织。

- 维护: 加强口腔卫生宣教,使用专用工具(如种植体专用牙线、冲牙器、单束刷),定期复查(通常每3-6个月一次)。

-

种植体/基台/修复体螺丝松动:

- 原因: 种植体内部的连接螺丝、连接基台的螺丝,或者固定牙冠(修复体)的螺丝可能松动。

- 表现: 螺丝松动会导致修复体与种植体/基台之间出现缝隙,这个缝隙看起来就像“有洞”,可能伴随修复体轻微晃动、叩痛、食物嵌塞、异味等。

- 处理: 尽快复诊! 医生会检查螺丝是否松动,如果是螺丝松动,只需重新拧紧即可,如果螺丝损坏或反复松动,可能需要更换螺丝或重新制作修复体。切勿自行尝试拧紧!

-

牙龈退缩:

- 原因: 种植体周围牙龈组织因各种原因(如手术创伤、生物膜堆积、咬合力异常、刷牙方式不当、自然老化等)发生退缩。

- 表现: 牙龈退缩后,原本被牙龈覆盖的种植体颈部或部分螺丝结构暴露出来,看起来像在牙龈上“有洞”或“凹陷”,可能影响美观,也更容易堆积食物残渣和细菌。

- 处理: 需要医生评估退缩的原因和程度,轻度退缩可能只需加强清洁和维护,中重度退缩可能需要进行牙龈成形术或引导组织再生术尝试覆盖暴露的种植体表面,但这通常效果有限且技术要求高,重点在于控制炎症,防止进一步退缩。

-

修复体边缘不密合或破损:

- 原因: 制作牙冠(修复体)时,边缘与种植体基台或牙龈的密合度不够好,或者牙冠本身出现裂缝、崩瓷。

- 表现: 边缘不密合处容易形成缝隙,食物残渣和细菌堆积,看起来像“有洞”或“黑线”,破损处也会形成凹陷或缝隙。

- 处理: 需要重新制作修复体。 医生会取模,制作边缘密合、形态良好的新牙冠。

-

生理性牙龈凹陷/龈沟:

- 原因: 种植体与牙龈结合处存在正常的生理性凹陷(龈沟),这是牙龈附着在种植体表面的自然结构。

- 表现: 在仔细检查时,可能发现牙龈与种植体之间有一条浅浅的沟隙,但这通常很浅,颜色正常,不红不肿,不出血,探诊深度在正常范围内(lt;3mm)。这不算病理性的“洞”。

- 处理: 无需特殊处理,只需正确清洁维护即可。

-

食物残渣暂时性堆积:

- 原因: 吃完饭后,食物碎屑暂时卡在牙龈与牙冠之间的缝隙里。

- 表现: 看起来像“有洞”或“黑点”,但刷牙或使用牙线/冲牙器后即可清除。

- 处理: 加强饭后清洁。

📌 重要建议

- 立即预约种植牙医生: “有洞”是一个警示信号,绝对不能忽视或自行处理,尽快联系你的种植医生或口腔专科医生进行专业检查。

- 详细描述: 向医生说明“洞”出现的时间、大小、颜色、是否出血、疼痛、是否有食物嵌塞、是否有松动感、是否伴随异味等细节。

- 专业检查: 医生会进行:

- 临床检查: 视诊、探诊(测量牙周袋深度)、叩诊、松动度检查。

- 影像学检查: 拍摄X光片(根尖片或曲面断层片)是必不可少的,用于评估牙槽骨的状况、是否有骨吸收、种植体位置是否正常等。

- 明确诊断: 根据检查结果,医生会明确“洞”的性质和原因。

- 针对性治疗: 根据诊断结果,医生会制定相应的治疗方案(如上述提到的清治、手术、更换螺丝、重做牙冠等)。

- 加强维护: 无论原因是什么,加强口腔卫生维护都是预防和控制问题的关键,务必学会正确使用牙线(尤其是种植体专用牙线)、冲牙器、单束刷等工具,并按照医生建议定期复查。

种植牙出现“有洞”最常见且最危险的原因是种植体周围炎,这会威胁到种植牙的长期成功,其他原因如螺丝松动、牙龈退缩、修复体问题等也需要及时处理。请务必尽快就医,让专业医生诊断并治疗,不要拖延! 早期干预是挽救种植牙的关键。💪🏻