2025最新版:医院必须掌握的医保政策核心要点与实操指南

随着医保制度改革的深化,“医保支付方式改革”“基金监管常态化”“医疗服务价格动态调整”等政策已成为医院运营的“指挥棒”,对医院而言,医保政策不仅是“合规红线”,更是“提质增效”的关键抓手,本文基于2025年国家医保局最新工作部署及各地实施细则,梳理医院必须掌握的核心政策要点,从支付改革、监管要求、价格调整、异地就医到内部管理,提供可落地的实操建议,助力医院在政策红利期实现高质量发展。

2025年医保政策核心风向:从“规模扩张”到“价值医疗”

国家医保局2025年工作会议明确提出“三个转变、三个聚焦”:从“以治病为中心”转向“以人民健康为中心”,从“规模扩张”转向“内涵发展”,从“行政化管理”转向“精细化治理”,这一导向直接决定了医保政策的调整逻辑——医院必须从“粗放式收费”转向“精细化运营”,从“被动合规”转向“主动价值创造”。

支付方式改革:DRG/DIP付费2.0版全面落地,倒逼医院提质降耗

2025年是DRG(疾病诊断相关分组)付费/DIP(按病种分值付费)2.0版全国推广的关键年,与1.0版相比,2.0版呈现三大变化:

- 分组更精细:扩大分组覆盖面(如中医病种、康复病种),将“高倍率病例”“低倍率病例”纳入重点监控,避免医院通过“高编高套”套取基金。

- 权重更科学:结合区域医疗资源差异、医院等级调整权重,向基层医院、中医医院、传染病医院倾斜,引导分级诊疗。

- 考核更严格:建立“结余留用、合理超支分担”机制,同时将“次均费用增幅”“住院天数”“患者满意度”纳入考核,超支部分医院需自行承担。

医院实操建议:

- 成立DRG/DIP管理专班,由医保办牵头,联合临床、质控、信息部门,定期开展“病种成本核算”,优化临床路径;

- 加强编码培训,避免“高编”(如将“普通肺炎”编为“重症肺炎”)或“漏编”(如遗漏并发症),利用智能编码系统提升准确率;

- 建立“科室-医生”绩效挂钩机制,将DRG/DIP结算指标纳入科室考核,对“结余留用”科室给予奖励,对“超支严重”科室进行约谈。

基金监管:从“事后处罚”到“事前预警”,智能监控无死角

2025年,医保基金监管将实现“三个全覆盖”:现场检查全覆盖、智能监控全覆盖、信用评价全覆盖,国家医保局已部署“医保基金智能监控系统2.0版”,新增200+监管规则,重点打击以下行为:

- 欺诈骗保:虚构医疗服务(如“挂床住院”“虚计费用”)、串换药品(将非医保药品串换为医保药品)、过度检查(如无需CT的患者做增强CT);

- 违规使用:超适应症用药(如抗生素滥用)、重复收费(如一次性耗材重复计费)、分解住院(将一次住院拆分为多次);

- 管理漏洞:医师无处方权开药、药师未审核处方、医保目录外项目未告知患者。

医院实操建议:

- 搭建“院内医保智能监控平台”,对接HIS系统,实现“事前提醒”(如超适应症用药时弹窗警示)、“事中拦截”(如违规费用自动冻结)、“事后分析”(生成科室/医生违规报告);

- 开展“自查自纠专项行动”,重点检查高值耗材使用、门诊慢病管理、住院指征把握,主动退回违规费用,减轻处罚风险;

- 建立“医保医师积分管理制度”,对违规医师扣分、暂停处方权,情节严重的上报医保部门取消医保结算资格。

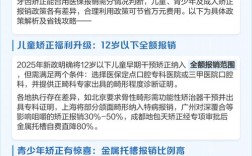

医疗服务价格:动态调整机制启动,体现技术劳务价值

2025年,各地将按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则,启动新一轮医疗服务价格调整,核心方向是:降低检查检验价格(如CT、MRI),提升手术、护理、中医服务等体现技术劳务价值的价格。

- 北京、上海等地已试点“手术类价格上浮20%-30%,CT检查价格下浮15%”;

- 中医特色项目(如针灸、推拿、拔罐)纳入调价范围,报销比例提高10个百分点;

- 互联网医疗服务价格逐步规范,线上复诊、在线处方审核等服务可收费。

医院实操建议:

- 成立“价格管理小组”,梳理医院现有项目,重点申报“技术劳务含量高、成本消耗大”的新项目(如微创手术、中医特色疗法);

- 加强价格公示,通过官网、APP、电子屏公开“医疗服务价格目录”,避免“超标准收费”“分解收费”;

- 优化收入结构,控制检查检验收入占比(建议≤30%),提升手术、治疗、护理收入占比,以适应价格调整趋势。

异地就医:直接结算再升级,患者就医更便捷

2025年,异地就医直接结算将实现“三个扩大”:扩大覆盖人群(包括农民工、灵活就业人员)、扩大覆盖范围(所有统筹区、所有定点医院)、扩大覆盖病种(门诊慢病、门诊特病),具体政策包括:

- 备案更简单:通过“国家医保服务平台”APP、微信小程序即可线上备案,取消“纸质证明”;

- 结算更便捷:住院费用直接结算率已达98%,2025年将实现“门诊慢病异地直接结算”,患者无需“先垫付、后报销”;

- 监管更协同:建立“就医地参保地联动监管机制”,对异地就医违规行为实时通报,避免“监管真空”。

医院实操建议:

- 在医保窗口、自助机张贴“异地就医备案指南”,安排专人协助患者线上备案;

- 对接国家医保信息平台,确保“异地就医接口”稳定运行,避免“结算失败”;

- 加强异地就医患者管理,重点核查“住院指征”“重复检查”,防止“假异地、真骗保”。

医保目录调整:新增谈判药品落地,临床用药需“量体裁衣”

2025年国家医保药品目录调整已启动,预计新增100+种药品,包括抗肿瘤药、罕见病药、儿童药、中药饮片等,目录调整后,医院需重点关注:

- 谈判药品“双通道”管理:定点医院需将谈判药品纳入“住院+门诊”报销范围,无法配备的可通过“定点药店”供应;

- 药品使用监控:对“高价谈判药”“辅助用药”建立“使用台账”,避免“超适应症使用”“过度使用”;

- 患者用药保障:设立“谈判药品用药咨询门诊”,协助患者办理“用药申请”,确保“应享尽享”。

医院实操建议:

- 开展“谈判药品目录培训”,组织临床医生学习药品适应症、报销范围、使用规范;

- 建立“药品准入评估机制”,结合医院诊疗特色,优先引进“临床急需、疗效确切”的谈判药品;

- 加强患者教育,通过“公众号、宣传册”告知谈判药品的报销政策,提高患者满意度。

医院医保管理升级:从“被动应对”到“主动布局”

面对政策密集落地,医院需构建“全流程、多维度”的医保管理体系,实现“合规、高效、价值”三大目标。

组织保障:成立“医保管理委员会”,由院长牵头

- 成员包括:医保办、医务科、财务科、信息科、临床科室主任;

- 职责:制定医院医保管理目标、审核重大医保决策、协调解决医保问题;

- 机制:每月召开“医保运行分析会”,通报DRG/DIP结算、基金使用、违规情况,部署下月工作。

制度建设:完善“医保管理制度体系”,明确责任分工

- 制定《医院医保管理办法》《DRG/DIP病种管理规范》《医保违规处理细则》等制度;

- 明确“科室主任为第一责任人”,将医保指标纳入科室绩效考核(占比不低于20%);

- 建立“医保联络员制度”,每个科室指定1-2名医生/护士作为医保联络员,负责政策传达、问题反馈。

信息化支撑:搭建“智慧医保管理平台”,实现数据驱动

- 功能模块:包括“编码管理”“费用监控”“结算分析”“违规预警”“患者服务”;

- 对接系统:与HIS系统、电子病历系统、财务系统互联互通,实现“数据实时共享”;

- 应用场景:通过“大数据分析”识别“高费用、低疗效”病种,为临床路径优化提供依据;通过“智能监控”拦截违规费用,降低处罚风险。

人员培训:开展“分层分类”培训,提升政策执行力

- 对管理层:解读医保政策对医院运营的影响,如DRG/DIP对收入结构的影响、价格调整对科室绩效的影响;

- 对临床医生:培训“临床路径管理”“医保编码规范”“合理用药要求”,避免“因违规导致扣款”;

- 对医保经办人员:培训“政策解读”“操作流程”“沟通技巧”,提高“患者满意度”。

政策是“风向标”,管理是“发动机”

2025年,医保政策改革已进入“深水区”,医院必须主动适应政策变化,将“合规”作为底线,将“价值”作为目标,通过“精细化管理”“信息化支撑”“全员化参与”,实现“医保基金使用效率提升、医疗服务质量提升、患者满意度提升”的共赢。

最后提醒:各地医保政策存在差异(如DRG/DIP分组规则、价格调整幅度、异地备案要求),医院需密切关注当地医保部门发布的实施细则,确保“政策落地不走样”。

您的医院在医保政策执行中遇到了哪些问题?欢迎留言讨论,共同探索医保管理新路径!