揭秘那些年被“看病贵”压弯的脊梁

在医保政策全面铺开之前,中国人的“看病账单”曾是一道沉重的家庭难题,没有统筹基金的支撑,没有目录药品的限价,没有异地就医的直接结算……那时的医药费,更像是一场“风险自担”的赌博,让无数家庭在病痛之外,还要面对经济上的“悬崖式”压力,我们就通过数据、案例与政策背景,还原医保政策实施前医药费的真实样貌,看看那些年,我们是如何一步步走到“病有所医”的今天。

政策空白期:医药费=“家庭财富收割机”

中国的医保体系建设并非一蹴而就,从新中国成立到1998年《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》出台,再到2003年新型农村合作医疗试点、2007年城镇居民医保启动,长达半个世纪的时间里,城乡居民的医疗费用主要依赖“个人自费”与“少量集体补助”。

数据里的“负担之重”:医药费支出占家庭收入比超30%

- 城乡居民医疗支出占比:根据《中国卫生统计年鉴》,1990年,全国居民人均医疗保健支出仅11.4元,占消费支出的2.3%;但到2000年,这一数字飙升至318.1元,占比升至6.0%,看似不高?但结合当时居民收入水平——2000年城镇居民人均可支配收入6280元,农村居民2253元,意味着一个农村家庭一年的医疗支出可能占到总收入的14%以上,城镇家庭也达5%,对于慢性病患者或遭遇重大疾病(如癌症、心脏病)的家庭,这一比例甚至突破30%,相当于“一年赚的钱,大半给了医院”。

- 因病致贫率超40%:世界卫生组织2000年《世界卫生报告》显示,在191个成员国中,中国的卫生筹资公平性排名第188位,彼时,“因病致贫、因病返贫”是农村家庭的普遍困境,2003年卫生部调研数据:贫困地区农户中,42.3%的贫困原因是“家庭成员患大病”,医药费成为压垮骆驼的最后一根稻草。

案例中的“生死抉择”:小病拖、大病扛,是常态

“那时候,感冒发烧自己扛,实在扛不住了才去村卫生室,打一针青霉素几块钱;要是查出来癌症,基本就是‘等死’——因为化疗一次几千块,够家里全口人吃三年。”这是很多50后、60后的集体记忆。

更典型的案例是“天价药”的无力感,2000年代初,治疗慢性粒细胞白血病的靶向药“格列卫”在国内尚未纳入医保,一盒售价高达2.3万元,且需终身服用,当时普通工薪月收入不过千余元,一年药费就超过20万,对绝大多数家庭而言,这笔钱无异于“天文数字”,无数患者只能选择停药,或转向效果不明的“土方子”,最终遗憾离世。

医疗机构的“双轨制”:公费医疗与自费医疗的鸿沟

政策实施前,医疗资源存在明显分割,享有“公费医疗”的机关事业单位职工、国有企业工人,医药费可按比例报销(通常70%-90%),个人负担较轻;而占人口绝大多数的农民、个体工商户、灵活就业者等,则完全自费,没有任何制度保障。

这种“双轨制”导致医疗资源分配极度不均:大医院人满为患(公费患者优先),基层医疗机构门可罗雀;自费患者为省钱,往往“小病拖成大病”,进一步推高了整体医疗成本,形成恶性循环。

医药费“三座大山”:药价虚高、检查泛滥、保障缺失

医保政策实施前,医药费居高不下并非单一原因,而是“药价虚高、过度医疗、保障真空”三座大山叠加的结果。

药价虚高:“以药养医”下的价格扭曲

2000年前后,医院普遍实行“药品加成政策”(允许在进价基础上加价15%-30%销售),这直接导致“多开药、开贵药”成为医院创收的主要手段,一种抗生素进价10元,医院可卖13元;医生若开100元的药,医院能多赚30元,这种机制下,“大处方”“高价药”泛滥,患者成为“药价虚高”的最终买单者。

药品流通环节层层加价也推高了终端价格,从药厂到经销商、再到医院,中间可能经过5-10个环节,每个环节加价10%-20%,最终患者支付的药价可能是出厂价的2-3倍。

过度医疗:“检查越多,越安全”的误区

由于缺乏医保控费机制,医院存在“以检查养医”的倾向。“做一个CT不如做个B超”的说法虽夸张,但反映了当时过度检查的现象,普通感冒患者被要求做血常规、胸片,甚至CT;手术前“套餐式检查”泛滥,与疾病无关的检查项目也夹杂其中,这不仅增加了患者负担,也浪费了医疗资源。

2001年《健康报》曾报道:某三甲医院对100例门诊患者的处方分析发现,抗生素使用率达68%,其中30%为不合理使用;检查单中,与主诉无关的检查占比达25%,这些“无效医疗”直接推高了医药费。

保障真空:一张“安全网”都没有

除了职工医保试点地区(1998年前仅少数城市试点),90%以上的中国人没有任何医疗保障,这意味着:

- 门诊费用全自费:感冒、发烧等小病,每次花费几十到几百元,对低收入家庭已是负担;

- 住院费用“无底洞”:2000年,县级医院次均住院费约2000元,省级医院达5000元,而当年农村居民人均纯收入仅2253元,一场大病就可能让家庭负债;

- 慢性病“等死”:高血压、糖尿病等慢性病需长期服药,每月药费上百元,很多患者因无力承担擅自停药,导致并发症频发。

政策转折点:从“自费”到“共济”,医保如何改写医药费逻辑?

2000年后,中国医保体系逐步建立,从城镇职工医保到新农合、城乡居民医保,覆盖人群从不足1亿人扩大到13.6亿人(2025年数据),医保政策的实施,从根本上改变了医药费的“支付逻辑”——从“个人自费”转向“社会共济”,从“风险自担”转向“制度保障”。

医保“目录+报销”:直接降低个人负担

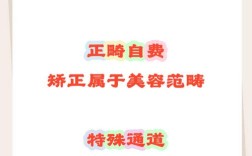

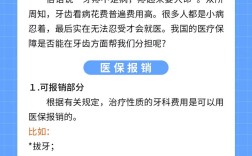

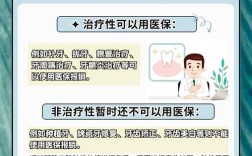

医保药品目录、诊疗项目目录和医疗服务设施标准的建立,明确了“哪些能报、哪些不能报”;而“起付线-报销比例-封顶线”的设计,让个人只需承担小部分费用。

- 职工医保住院报销比例达80%-90%,居民医保达60%-80%;

- 目录内药品(如高血压常用药“硝苯地平”)价格通过集中带量采购从几十元降至几元;

- 2025年,国家组织药品集采覆盖333种药品,平均降价超50%,累计节约患者费用超2600亿元。

对比医保政策实施前:如今高血压患者每月药费从100元降至10元以下,糖尿病患者胰岛素年费用从3000元降至1000元以下,重大疾病报销后个人负担减少60%以上。

异地就医直接结算:告别“垫资+跑腿”

过去,异地就医需“先垫资、再回参保地报销”,流程繁琐(需准备病历、发票、费用清单等,往返奔波),且报销比例低(因异地无定点医院),2025年,全国住院费用异地就医直接结算率达70%,高血压、糖尿病等门诊慢特病跨省直接结算超300万人次,安徽农村患者在广东务工,突发心梗住院,通过医保直接结算,个人仅支付1.2万元(总费用3.5万元,报销2.3万元),无需再回老家报销。

医保+医疗救助:双重保障兜底困难群体

针对低保对象、特困人员、重度残疾人等困难群体,医保政策实施后建立了“医疗救助”制度:对基本医保报销后个人自付部分,再给予50%-80%的救助,确保“不因费用问题放弃治疗”,2025年,全国医疗救助支出400亿元,救助困难群众1.2亿人次,因病致贫返贫率从2025年的12.3%降至2025年的0.3%以下。

回望与启示:医保政策是“民生底线”,更是发展底气

医保政策实施前的医药费困境,是中国医疗体系“摸着石头过河”的缩影,它让我们深刻认识到:医疗保障不是“奢侈品”,而是“必需品”;不是“个人问题”,而是“社会工程”。

中国建成了全球最大的医疗保障网,参保率稳定在95%以上,人均预期寿命从2000年的71.4岁提高到2025年的78.2岁,这些成就的背后,是医保政策对“医药费”的系统性调控——通过“保基本、强基层、建机制”,让医疗费用增长与经济社会发展水平相适应,让每个人都能“病有所医、医有所保”。

但我们也需看到,医保改革仍在路上:比如部分地区报销比例仍需提高,门诊慢特病保障范围有待扩大,商业健康保险与基本医保的衔接仍需加强……这些问题的解决,将继续围绕“降低医药费负担、提升医疗质量”的核心目标,让“看病贵”成为历史。

从“自费看病的恐惧”到“医保报销的安心”,中国用20年时间走完了发达国家百年的医保之路,当我们今天抱怨医保报销比例不够高、异地就医不够便捷时,不妨回望那些年被医药费压弯的脊梁——正是曾经的“难”,让我们更懂得今日的“暖”;而医保政策的每一次进步,都是为了让“病有所医”不再是一句口号,而是每个人触手可及的幸福。