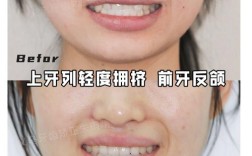

牙齿“地包天”(医学上称为反颌或反𬌗)是一种常见的错颌畸形,表现为下前牙覆盖上前牙(即下牙包住上牙),或者下颌骨相对于上颌骨过度前突(下巴前突),矫正地包天的原理核心在于通过施加生物力,引导牙齿、牙槽骨甚至颌骨发生位置和形态的改变,最终建立正常的咬合关系和面部美观。

矫正原理主要涉及以下几个方面:

牙齿移动与牙槽骨改建(正畸学核心原理)

- 施加矫治力: 矫治器(如传统的金属/陶瓷托槽、隐形牙套、舌侧矫治器等)会施加持续、轻柔的生物力。

- 牙齿在牙槽骨中移动: 这个力会传递给牙齿,使其在牙槽骨内移动。

- 牙槽骨改建: 这是牙齿移动的关键生物学基础。

- 压力侧: 受压的牙槽骨会发生吸收(骨溶解),为牙齿移动让出空间。

- 张力侧: 受牵拉的牙槽骨会发生增生(骨沉积),填补牙齿移动后留下的间隙。

- 目标:

- 上前牙唇向移动(前伸): 这是最常见的目标之一,将上前牙向前移动,使其能够覆盖住下前牙。

- 下前牙舌向移动(后退): 将下前牙向后移动,减少其对上前牙的覆盖。

- 压低或伸长特定牙齿: 有时需要压高下后牙或压低下后牙,以改善咬合平面或解除锁结。

- 纠正牙齿扭转: 将扭转的牙齿排列整齐。

颌骨生长改良(尤其在青少年时期)

对于处于生长发育期的青少年,地包天可能源于颌骨发育的不协调(上颌发育不足或/和下颌发育过度),此时可以利用颌骨的生长潜力进行生长改良治疗:

- 上颌前牵引:

- 原理: 使用面具式矫治器或口内装置,将矫治力施加于上颌骨(通常通过口外弓或面具),促进上颌骨向前生长。

- 作用: 矫正上颌发育不足,使上颌骨位置前移,为上前牙提供空间,使其能前移覆盖下前牙。

- 下颌后牵引:

- 原理: 使用颏兜等装置,将矫治力施加于下颌骨(通常向后、向上),抑制或引导下颌骨向后生长。

- 作用: 减轻下颌前突的程度。

- 功能矫治器:

- 原理: 利用下颌在特定位置(通常是后退位)时的肌肉力量和颌骨生长潜力,矫治器(如FR、Activator、Twin Block等)引导下颌向后、向上移动,并刺激上颌骨生长,抑制下颌骨过度生长。

- 作用: 改变下颌位置,引导颌骨向更协调的方向生长,同时也能移动牙齿。

拔牙与非拔牙矫治

- 非拔牙矫治: 对于轻度反颌,或者主要问题是颌骨发育不协调(通过生长改良解决)的情况,通常不需要拔牙,通过前述的牙齿移动和生长改良即可达到目的。

- 拔牙矫治: 对于严重的反颌,或者存在牙列严重拥挤、前突明显的情况,可能需要拔除某些牙齿(通常是前磨牙)。

- 原理: 拔牙为其他牙齿的移动提供空间,特别是为上前牙的前伸和下前牙的后退创造空间,同时也能改善牙弓形态和咬合关系。

- 目标: 解除拥挤,排齐牙列,建立稳定的咬合,改善面型。

咬合关系的精细调整与稳定

- 精细调整: 在主要移动完成后,使用细丝进行精细调整,确保牙齿排列整齐、咬接触点广泛、稳定、无创伤。

- 建立中性咬合: 最终目标是建立中性咬合,即上颌尖牙咬在下颌尖牙的远中窝,上颌第一磨牙的近中颊尖咬在下颌第一磨牙的中央窝,对于地包天,就是建立正常的覆𬌗覆盖关系(上前牙覆盖下前牙)。

- 保持: 矫正完成后,牙齿有回到原位的趋势(复发倾向),必须佩戴保持器(通常为活动或固定保持器),稳定矫正效果,等待颌骨和牙周组织进一步改建和稳定。

矫正地包天的关键步骤总结

- 诊断与评估: 明确反颌的类型(牙性、骨性、功能性)、严重程度、病因(遗传、不良习惯、疾病等)、生长发育潜力,需要通过临床检查、模型分析、X光片(头影测量)等。

- 制定矫治计划:根据诊断结果,确定是否需要生长改良、是否需要拔牙、选择合适的矫治器类型。

- 施加矫治力:通过矫治器施加持续的生物力。

- 引导牙齿移动和/或颌骨生长:利用牙槽骨改建机制和/或生长潜力,移动牙齿、调整颌骨位置。

- 精细调整咬合:达到理想的牙齿排列和咬合关系。

- 保持:佩戴保持器维持效果。

重要提示

- 个体化治疗: 每个地包天患者的具体情况不同,矫正方案必须高度个体化。

- 时机: 对于骨性反颌,早期干预(如生长改良)非常重要,可以充分利用生长潜力,有时能避免或减轻成年后正颌手术的需要,但即使是成年患者,通过正畸(有时结合正颌手术)也能有效矫正。

- 复杂性: 地包天矫正,尤其是骨性严重的病例,通常比普通错颌畸形更复杂,治疗时间可能更长,对医生的技术要求更高。

- 多学科合作: 严重的骨性反颌往往需要正畸医生与口腔颌面外科医生(正颌外科)合作,通过正畸-正颌联合治疗获得最佳效果。

矫正地包天的原理是综合运用生物力学原理和颌骨生长潜力,通过移动牙齿、调整颌骨位置、建立正常咬合关系,最终实现功能与美观的统一,具体方案需由专业的正畸医生根据详细诊断制定。