矫正牙齿的“排齐”是一个核心目标,但它不仅仅是指牙齿看起来整齐那么简单,一个理想的“排齐”状态是牙齿在牙弓(牙槽骨)上处于正确位置、正确角度、正确接触关系,并且功能正常、美观协调的状态。

以下是判断牙齿是否“排齐”的关键标准和细节:

📍 1. 牙齿在牙弓上的位置正确

- 无拥挤: 所有牙齿都能够在牙弓内找到自己的位置,没有互相重叠、扭转、重叠或“卡”在一起的情况,这是最直观的“整齐”表现。

- 无间隙(或间隙处理得当): 在排齐阶段,有时为了给拥挤的牙齿创造空间,会暂时出现一些必要的间隙(尤其是在前牙区),但在最终排齐并关闭间隙后,牙齿之间应保持紧密接触(无过大间隙),或者根据治疗计划(如拔牙后需要关闭间隙)达到预设的间隙状态。

- 无扭转: 每颗牙齿(尤其是前牙)都应朝向正确的方向,没有旋转、倒置或倾斜异常,从正面看,牙齿的切缘(前牙)或牙尖(后牙)应该大致在一条弧线上。

- 无唇/颊/舌向错位: 牙齿没有明显地突出于牙弓之外(如“龅牙”)或向内凹陷(如“地包天”前牙),也没有向颊侧(外侧)或舌侧(内侧)过度倾斜。

📍 2. 牙齿的轴向(长轴)角度正确

- 牙齿的长轴(从牙冠到牙根的中心线)应与牙弓的弧度基本平行或保持一个符合生理功能的轻微角度。

- 没有明显的近中或远中倾斜(即牙齿不是歪向邻牙的方向)。

- 没有明显的唇倾或舌倾(即牙齿不是向前或向后过度倾斜)。

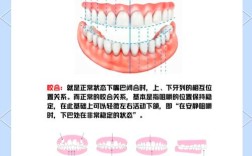

📍 3. 牙齿的咬合关系(与下牙的对应关系)初步建立

- 前牙覆合覆盖: 上前牙应轻轻覆盖下前牙(覆盖),上前牙覆盖下前牙的程度应正常(通常上前牙盖住下前牙约1/3到1/2),上前牙应垂直或略微覆盖下前牙(覆合),不能太深(深覆合)也不能没有接触(开合)。

- 后牙咬合接触: 在排齐阶段,后牙的咬合关系可能还未完全精细调整,但应初步建立稳定的接触点,没有明显的早接触或干扰,牙齿应能咬合在一起,没有悬空或过高点。

- 中线对齐: 上下颌中切牙(门牙)的中线应基本对齐,并与面部中线(鼻尖、人中、下巴中点)大致一致。

📍 4. 功能正常

- 咀嚼功能: 排齐的牙齿应能有效地切割、撕裂和研磨食物,没有明显的不适或效率低下。

- 发音功能: 特别是前牙,其位置和接触关系对清晰发音至关重要,排齐后,发音应清晰自然。

- 无创伤性咬合: 没有因牙齿位置异常导致的咬合创伤(如咬到牙龈、颊黏膜或舌头)。

📍 5. 美观协调

- 牙弓形态: 上下牙弓的形态应协调、对称,形成优美的弧线(如卵圆形、方圆形、尖圆形)。

- 牙龈高度对称: 同名牙齿(如左右两侧的中切牙)的牙龈边缘高度应基本一致,没有明显的“牙龈高低不齐”。

- 微笑线: 在自然微笑时,上颌前牙切缘应形成一条平滑、自然的曲线,与下唇曲线协调。

- 侧面观: 侧面看,上颌前牙的切缘应大致位于上唇下缘或稍后,下颌前牙切缘应覆盖在下唇上缘或与之平齐(具体因人而异)。

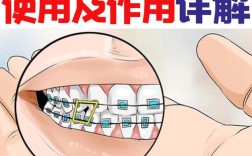

📍 6. 专业评估的细节

- 模型分析: 正畸医生会通过研究牙齿模型来精确测量牙齿的拥挤度、间隙大小、扭转角度等。

- X光片评估: 全口曲面断层片和头颅侧位片可以评估牙齿在牙槽骨内的位置、牙根排列情况、颌骨关系以及咬合关系的整体协调性。

- 咬合纸检查: 咬合纸可以显示牙齿在咬合时的接触点,帮助判断是否有早接触或干扰。

- 口内直接检查: 医生会用探针、镊子等工具检查牙齿的接触点、松动度、牙龈健康情况等。

📍 牙齿“排齐”意味着:

- 视觉上: 牙齿排列整齐,没有拥挤、扭转、错位,牙缝合适(或按计划处理),中线对齐,牙龈对称,微笑美观。

- 功能上: 咬合初步建立,能正常咀嚼和发音,无创伤。

- 结构上: 牙齿在牙槽骨内位置正确,轴向角度正常,牙根排列整齐(通过X光确认)。

- 关系上: 上下牙弓协调,前牙覆合覆盖正常,中线对齐。

📌 重要提示

- 排齐是基础,不是终点: 在正畸治疗中,“排齐”通常是第一步,也是最基础、最关键的一步,排齐后,还需要进行精细调整,即精细调整咬合关系、改善面型、建立稳定的咬合接触点、关闭剩余间隙(如有)、确保牙齿在牙槽骨中稳定等。

- 个体化差异: “排齐”的具体标准会因患者的原始错颌畸形类型、拔牙与否、治疗目标(功能优先还是美观优先)等因素而有所不同,医生会根据具体情况制定个性化的治疗计划。

- 专业判断至关重要: 患者可以直观地看到牙齿是否整齐,但对咬合关系、轴向、牙根位置、功能协调性等方面的专业判断,必须由正畸医生通过全面的临床检查和影像学分析来完成。不要仅凭肉眼观察就断定排齐是否完成。

当你的牙齿在牙槽骨里站得稳、排得齐、咬得准、用得顺、笑得美,并且医生通过各种检查确认其位置、角度、接触关系都达到了治疗计划设定的标准时,就可以认为牙齿已经“排齐”了。 这是你迈向完美笑容和健康咬合的重要一步!🦷✨