牙种植体周围龈沟深度(Probing Depth, PD)是评估种植体周围健康状态和诊断种植体周围炎最常用、最基本的临床指标之一,它指的是用专用的牙周探针从种植体周围龈缘沿着种植体表面向根方(向牙槽嵴顶方向)探入,直到遇到阻力(通常结合上皮或结缔组织附着底部的阻力)时所测得的深度。

正常范围

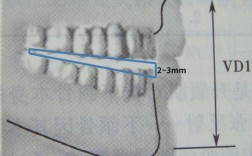

- 健康种植体周围的龈沟深度通常在 1 mm 到 3 mm 之间。

- 理想范围: 许多研究和临床指南认为,健康种植体周围的平均龈沟深度应≤ 3 mm。

- 可接受范围: 有时在健康的种植体上,尤其是在牙龈较厚、生物学宽度建立良好、没有炎症的情况下,探诊深度可能在 3 mm 到 4 mm 之间,但需要结合其他指标综合判断。

- 关键点: 健康种植体周围的龈沟深度通常略深于天然牙健康龈沟(天然牙健康龈沟深度通常在 1-3 mm,平均约 1-2 mm),这主要是由于种植体表面与天然牙釉质/牙骨质在生物学上的差异,以及种植体周围结合上皮的附着方式不同。

为什么测量龈沟深度很重要?

- 监测健康状态: 定期(通常每3-6个月或根据医生建议)测量龈沟深度是种植体维护的关键部分,记录基线数据并追踪变化趋势至关重要。

- 早期诊断: 龈沟深度增加是种植体周围炎最早、最敏感的指标之一。 当探诊深度持续性地、显著地超过 4 mm(比基线增加 2 mm 或更多),或者探诊深度普遍 > 5 mm时,强烈提示存在种植体周围炎。

- 评估炎症程度: 探诊时是否出血(Bleeding on Probing, BOP)以及出血的程度也是评估炎症的重要指标,深袋伴出血是种植体周围炎的典型表现。

- 指导治疗: 龈沟深度的测量结果直接影响治疗方案的选择,浅袋(≤ 4 mm)可能通过专业的机械清创(如种植体周刮治、喷砂)配合有效的菌斑控制就能解决,深袋(> 5 mm)或复杂的骨缺损可能需要更复杂的手术(如翻瓣清创、骨增量、引导性骨再生等)。

- 预后评估: 治疗前后龈沟深度的变化是评估治疗效果的重要客观指标。

影响龈沟深度的因素

- 生物学宽度: 种植体周围需要建立稳定的生物学宽度(结合上皮 + 结缔组织附着),通常需要 2-3 mm 的垂直空间,如果种植体-基台连接位置过深(位于骨下),会侵犯生物学宽度,导致持续的炎症和骨吸收,龈沟深度会异常加深。

- 牙龈生物类型: 厚龈生物型通常比薄龈生物型能容纳稍深的龈沟而不易发生退缩或炎症。

- 种植体设计: 不同的种植体平台(平台转移、平台匹配)、表面处理(光滑、粗糙)可能对软组织附着和龈沟深度有细微影响。

- 基台设计: 基台的形态、材料、边缘位置(平龈、龈下)会影响牙龈的塑形和龈沟深度。

- 口腔卫生状况: 菌斑堆积是导致龈沟加深的最主要原因。

- 吸烟: 显著增加种植体周围炎的风险,可能导致更深的牙周袋。

- 全身健康状况: 如糖尿病控制不佳等可能影响种植体周围组织的健康和炎症反应。

- 咬合负荷: 过度的咬合力或咬合创伤可能导致种植体周围组织炎症和骨吸收,龈沟加深。

测量注意事项

- 探诊技术: 使用专用的、有刻度的牙周探针(如 Williams 探针,尖端直径约 0.5mm),探诊时需轻柔、垂直施加探诊力(约 0.2-0.25 N),避免损伤软组织或影响测量准确性,压力敏感探针(如 Florida Probe)能提供更标准化的探诊力,提高可重复性。

- 探诊位点: 通常在种植体颊、舌/腭、近中、远中六个位点进行测量。

- 基线测量: 种植体修复完成后(戴牙后)应尽快进行全面的牙周检查,包括龈沟深度测量,作为后续监测的基线。

- 综合评估: 龈沟深度不能单独作为诊断依据! 必须结合其他指标:

- 探诊出血: 更敏感的炎症指标。

- 菌斑指数: 评估口腔卫生状况。

- 牙龈指数: 评估牙龈炎症程度(颜色、形态、质地)。

- 附着水平: 探诊深度 + 龈退缩量 = 附着水平丧失(骨吸收的间接指标)。

- 影像学检查: X线片(根尖片、全景片、CBCT)是评估牙槽骨吸收程度和范围的金标准。

- 松动度: 种植体松动是晚期或严重种植体周围炎的标志。

牙种植体周围龈沟深度是种植体维护和种植体周围炎诊断的核心临床指标。健康种植体周围的龈沟深度通常在 1-3 mm 之间,理想值 ≤ 3 mm。 持续性的、显著的加深(如 > 4 mm,或比基线增加 ≥ 2 mm)是重要的警示信号,提示可能存在种植体周围炎。必须由专业的口腔医生在定期复查中进行测量和评估,并结合其他临床和影像学指标进行综合判断,才能做出准确的诊断并制定有效的治疗方案。 患者应严格遵守医嘱进行日常口腔清洁(刷牙、牙线、牙缝刷、冲牙器)并按时复诊。