矫正牙齿(正畸治疗)后,牙齿在治疗过程中确实会有活动感,但这通常是正常且必要的生理过程,关键在于区分正常的、可控的活动和异常的、可能预示问题的松动。

以下是详细解释:

🦷 1. 正畸过程中的正常牙齿活动(生理性移动)

- 原理: 正畸治疗的本质就是通过施加持续、轻柔的力(来自托槽、弓丝、橡皮筋、隐形牙套等),引导牙齿在牙槽骨中缓慢移动,牙齿移动需要牙槽骨发生改建:在牙齿移动方向的前方,牙槽骨被吸收;在移动方向的后方,牙槽骨被重建(形成新的骨质)。

- 活动感的表现:

- 初期加力后: 每次复诊调整弓丝或更换新牙套后的几天内,牙齿会感到明显的酸胀、无力,甚至轻微疼痛,咬东西感觉牙齿“浮起来”或“晃动”,这是牙齿受到外力刺激开始移动的信号,通常几天后会逐渐缓解。

- 整个治疗期间: 在持续的轻力作用下,牙齿始终处于一种微小的、动态的移动状态中,这种活动是极其微小的,肉眼不易察觉,但患者有时会感觉到牙齿比以前“不那么牢固”了,尤其是在咬硬物时。

- 为什么是正常的? 这种活动是牙齿在牙槽骨中安全移动的体现,牙槽骨具有改建能力,只要力量控制得当,牙齿可以在不损伤牙周组织(牙槽骨、牙周膜、牙骨质、牙龈)的前提下移动到新的位置,牙周膜在牙齿移动过程中会被拉伸和压缩,也会产生轻微的活动感。

⚠ 2. 需要警惕的异常牙齿松动(病理性松动)

如果在矫正过程中或矫正后,牙齿出现以下情况,则可能属于异常松动,需要及时联系你的正畸医生:

- 松动度过大: 牙齿前后左右晃动幅度明显超过正常范围(比如超过1毫米),甚至感觉像“要掉下来”一样。

- 疼痛加剧: 牙齿活动感伴随持续性的、剧烈的疼痛,或者咬合时疼痛明显加重。

- 牙龈问题: 牙齿周围牙龈红肿、出血、流脓,或者牙龈萎缩明显,牙根暴露。

- 咬合异常: 咬东西时感觉牙齿接触不到或接触过早、过晚,有早接触点或咬合干扰。

- 牙齿移位异常: 牙齿没有按照预期的方向移动,反而出现了倾斜、扭转或位置异常。

- 牙根吸收: 在X光片上发现牙根尖端被吸收变短(医生会定期拍摄X光片监测)。

🛡 3. 导致异常牙齿松动的原因

- 力量过大: 医生施加的力超过了牙齿和牙周组织能承受的生理限度,导致牙槽骨过度吸收,牙周膜损伤。

- 牙周疾病: 患者本身患有未控制的牙周炎(牙龈炎、牙周炎),在牙周组织发炎、支持骨吸收的情况下进行正畸,会大大增加牙齿松动和脱落的风险。正畸前必须进行全面的牙周检查和治疗,确保牙周健康。

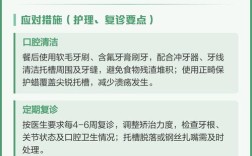

- 口腔卫生不佳: 矫正期间口腔清洁难度增大,如果刷牙不彻底,容易导致食物残渣堆积,引发牙龈炎、牙周炎,进而破坏牙槽骨,导致牙齿松动。

- 个体差异: 极少数情况下,个体对正畸力的反应异常,或存在不易察觉的牙周组织脆弱问题。

- 外力创伤: 矫正过程中牙齿受到意外撞击。

📌 4. 矫正结束后牙齿会稳定吗?

- 关键阶段:保持期! 正畸治疗结束后,牙齿需要时间在新位置上稳定下来,牙槽骨的改建完成需要更长的时间(通常需要几个月到一年甚至更久),此时牙齿的稳定性相对较弱。

- 保持器的作用: 佩戴保持器是矫正成功、防止复发、确保牙齿最终稳定的关键! 保持器的作用就是在牙齿稳定下来之前,提供持续的、轻柔的力,帮助牙齿在新的位置上“定居”,并对抗可能使其移位的肌肉力量和咬合力。

- 活动感的延续: 刚拆掉牙套时,佩戴保持器初期,牙齿可能仍有轻微的活动感,尤其是在咀嚼时,这通常是正常的,随着牙槽骨改建的完成和保持器的稳定作用,这种感觉会逐渐消失。

- 长期稳定: 在佩戴保持器足够长的时间(医生会根据情况建议,通常夜间佩戴至少1-2年,甚至更久),并且保持良好的口腔卫生和定期复查的情况下,矫正后的牙齿可以长期稳定在新的位置上,不会比未矫正的健康牙齿更容易松动脱落。

- 矫正过程中牙齿有活动感是正常的生理现象,是牙齿在牙槽骨中安全移动的体现。

- 异常的、过度的牙齿松动伴随疼痛、出血、牙龈问题等,则是不正常的信号,需要立即就医检查,排除牙周疾病、力量过大等问题。

- 矫正后的牙齿稳定性关键在于“保持期”,严格遵医嘱佩戴保持器,保持良好的口腔卫生,定期复查,是确保牙齿最终稳定、避免复发和异常松动的最重要保障。

矫正时牙齿动一动是好事,说明它在努力变整齐;但如果动得厉害还疼,就得赶紧找医生看看了,矫正完乖乖戴保持器,牙齿才能在新家稳稳住下来。 如果你在矫正过程中有任何关于牙齿松动的疑虑,最稳妥的做法是及时咨询你的正畸医生,让专业人士评估情况。👨⚕️