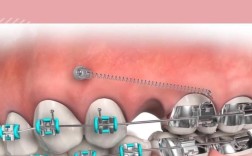

在牙齿矫正(正畸)中,“钉子”通常指的是种植体支抗,也称为微种植钉或正畸种植体,它们是植入颌骨内的小型钛合金螺钉,作为稳固的支抗点,帮助医生更精确、更高效地移动牙齿,实现一些传统方法难以达到的矫正效果。

根据不同的分类标准,矫正牙齿的钉子(微种植钉)主要有以下几种类型:

按植入部位分类(最常用的分类方式)

- 上颌骨种植体支抗:

- 上颌后牙区(牙槽嵴上方): 最常见的位置之一,植入上颌后牙(如第一磨牙、第二磨牙)牙根之间的牙槽骨嵴上,常用于整体移动上颌牙弓、压低上颌磨牙、推磨牙向后等。

- 上颌颧骨种植体支抗: 植入上颌颧骨区域(颧牙槽嵴附近),这个位置骨质非常致密坚固,能提供极强的支抗力,用于需要最大支抗力的复杂病例,如大量前牙内收、垂直向控制等。

- 上颌腭部种植体支抗: 植入硬腭区域(上颚),常用于需要强支抗移动上颌前牙(如内收前突的门牙)或作为口外弓的替代。

- 下颌骨种植体支抗:

- 下颌后牙区(牙槽嵴上方): 植入下颌后牙牙根之间的牙槽骨嵴上,常用于压低下颌磨牙、推磨牙向后、移动下颌牙弓等。

- 下颌颏部种植体支抗: 植入下颌颏部(下巴区域),这个位置骨质也较厚实,提供较强的支抗,常用于移动下颌前牙或作为复杂病例的稳定支抗点。

- 颊侧种植体支抗: 植入牙齿颊侧(外侧)的牙槽骨中,通常位于磨牙区域,用于提供局部支抗,如压低或移动单颗/几颗牙齿。

- 腭部种植体支抗: 主要指植入硬腭区域(同上颌�部),有时特指某些特定设计的钉子。

按钉体形状/设计分类

- 钉状: 最常见的设计,类似小螺钉,有螺纹,直径通常在1.4mm - 2.0mm之间,长度根据植入部位和骨质情况在6mm - 15mm不等,这是最通用、应用最广泛的设计。

- 钉板结合型: 钉体末端有一个小的板状结构(类似微种植板),这种设计在植入初期稳定性可能更好,尤其适用于骨质条件稍差或需要即刻加力的部位,某些颧骨种植体或腭部种植体采用此设计。

- 特殊形状: 如某些为特定部位(如颧骨)设计的特殊形态钉子,以更好地适应解剖结构和获得初始稳定性。

按直径和尺寸分类

- 直径: 最常用的直径在 6mm 左右(这是目前的主流尺寸,兼顾了强度和创伤性),也有更细的(如1.4mm)用于骨质条件好或对微创要求高的部位,或更粗的(如1.8mm, 2.0mm)用于需要更强强度或骨质稍差的部位。

- 长度: 长度变化范围较大(通常6mm - 15mm),完全取决于植入部位(骨质厚度)、邻近解剖结构(牙根、神经、血管)以及预期的受力方向和大小,医生会根据影像学检查精确测量和选择。

按表面处理分类(影响骨结合和稳定性)

- 光滑表面: 早期设计,骨结合速度相对较慢,但稳定性好。

- 喷砂表面: 表面粗糙化,增大表面积,利于骨细胞附着,加速骨结合,提高初期稳定性。

- 酸蚀表面: 通过化学方法形成微孔结构,进一步促进骨结合,是目前的主流设计,能获得良好的长期稳定性。

- 羟基磷灰石涂层: 在钛表面涂覆具有骨诱导性的HA涂层,理论上能加速骨结合,但实际应用中效果不如表面处理普遍,且成本较高。

总结关键点

- 核心功能: 提供稳定、可靠的“锚点”,实现精确的牙齿移动。

- 主流材料: 钛合金(主要是钛),因其优异的生物相容性和强度。

- 主流设计: 钉状微种植钉,直径约1.6mm,长度个体化。

- 最常用植入部位: 上颌后牙区牙槽嵴、颧骨区、腭部;下颌后牙区牙槽嵴、颏部。

- 选择依据: 完全由正畸医生根据患者的具体畸形情况、骨质条件、邻近解剖结构、治疗目标等综合评估决定。 没有绝对“最好”的钉子,只有最适合当前病例的钉子。

- 安全性: 在经验丰富的医生操作下,微种植钉植入是非常安全的微创手术,术前会拍摄X光片(如CBCT)精确定位,避开重要解剖结构(牙根、神经、血管),术后可能有轻微不适,通常很快缓解。

你听到的“矫正牙齿的钉子”,大概率就是植入在上下颌骨不同位置(后牙区、颧骨、腭部、下巴等)的钛合金小螺钉(微种植钉),医生会根据你的具体情况选择最适合的位置、大小和类型。 如果医生建议使用,不必过于担心,这是现代正畸中非常成熟和有效的技术。