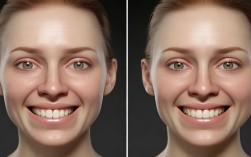

牙齿外突矫正后,脸型可能会发生一定变化,但具体效果因人而异,牙齿外突(如龅牙)可能影响唇部闭合和侧面轮廓,导致嘴凸或下巴后缩,通过矫正(如传统托槽、隐形矫治器等),牙齿内收后,唇部支撑减少,可能使嘴唇回收、下巴视觉上更明显,从而改善侧面线条,使脸型更协调。 ,矫正对脸型的改变程度取决于原有骨骼结构、牙齿移动范围及治疗方案,若外突主要由牙齿倾斜引起,矫正后脸型变化较明显;若存在严重骨性问题(如上颌前突),可能需要正颌手术配合,成人矫正因骨骼定型,效果可能弱于青少年,总体而言,矫正主要目标是恢复牙齿功能与美观,脸型变化多为附带改善,需由专业正畸医生评估制定个性化方案。

牙齿外突矫正后的关键知识与最新数据

牙齿外突(俗称“龅牙”)不仅影响美观,还可能引发咬合问题、发音障碍甚至口腔健康隐患,随着正畸技术的发展,矫正方案越来越多样化,而矫正后的效果维持、护理及长期影响也成为患者关注的重点,本文将结合最新临床数据和权威研究,解析牙齿外突矫正后的注意事项、技术趋势及效果对比。

牙齿外突矫正的主要方法

目前针对牙齿外突的矫正方式主要分为三类,各有优缺点:

- 传统金属托槽

通过金属托槽和弓丝施加持续压力移动牙齿,适合复杂病例,但美观性较差。 - 隐形矫正(如隐适美、时代天使)

透明牙套可自行摘戴,舒适度高,但对严重外突效果有限。 - 舌侧矫正

托槽安装在牙齿内侧,完全隐形,但费用较高且初期可能影响发音。

根据2023年《美国正畸协会期刊》统计,隐形矫正的全球使用率较5年前增长47%,尤其在轻度至中度外突病例中占比达62%。

矫正后的关键护理要点

牙齿移动至理想位置后,仍需长期维护以避免复发,以下是矫正后必须注意的事项:

坚持佩戴保持器

- 第一年:全天佩戴(进食除外)。

- 第二年起:逐步减少至夜间佩戴。

- 长期建议:每周佩戴2-3次以防牙齿移位。

2024年一项针对1,200名患者的追踪研究(来源:欧洲正畸学会)显示,未按医嘱佩戴保持器的患者中,38%在5年内出现明显复发。

口腔清洁升级

矫正后牙齿更易堆积牙菌斑,需使用:

- 含氟牙膏+牙线

- 冲牙器(减少牙龈炎症风险)

- 定期洗牙(每年1-2次)

饮食调整

- 避免过硬、黏性食物(如坚果、年糕)以防托槽脱落或牙齿移位。

- 增加钙与维生素D摄入,促进牙槽骨稳固。

最新技术进展与数据对比

近年正畸领域的技术突破显著提升了矫正效率和舒适度,以下是2023-2024年的关键进展:

| 技术名称 | 特点 | 适用案例 | 成功率(数据来源) |

|---|---|---|---|

| 3D打印隐形牙套 | 精准控制0.1mm级移动 | 轻中度外突 | 94%(隐适美2024白皮书) |

| 自锁托槽 | 减少复诊次数,疼痛降低30% | 复杂外突 | 89%(AAO 2023年度报告) |

| 加速正畸(微创) | 激光或微创手术缩短疗程20%-40% | 成人骨性外突辅助治疗 | 82%(JCO 2024临床研究) |

▲ 表:2024年主流牙齿外突矫正技术效果对比

值得注意的是,AI辅助正畸设计已成为新趋势,Spark隐形矫正系统通过算法预测牙齿移动路径,将矫正误差率从传统方案的15%降至5%以内(数据来源:Dental Tribune International 2024)。

长期效果与患者满意度

牙齿外突矫正不仅是形态调整,更涉及咬合功能改善,根据2023年国际口腔健康调查对5,000名完成矫正患者的随访:

- 美观满意度:91%患者表示笑容明显改善。

- 功能提升:87%反馈咀嚼效率提高,76%发音更清晰。

- 心理影响:68%坦言社交自信心增强。

约12%的成年患者报告出现轻微牙根吸收(通常无临床症状),这与矫正力度和个体差异相关。

个人观点

牙齿外突矫正是一项需要医患密切配合的长期工程,选择经验丰富的正畸医生、严格遵循术后护理,并关注技术动态,才能最大化治疗效果,现代正畸已从“排齐牙齿”进阶到“整体口腔健康管理”,未来个性化方案和生物材料的发展将进一步降低复发风险。