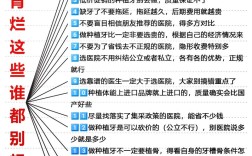

种植体(种植牙)与相邻自然牙之间的距离是一个极其重要的临床考量因素,直接关系到种植体的长期成功率、邻牙的健康以及最终的修复效果(包括美观和功能)。

这个距离没有绝对固定的数值,但存在一个公认的最小安全范围和理想范围,并且需要根据具体情况灵活调整。

为什么这个距离如此重要?

-

邻牙牙根损伤风险:

- 种植体植入手术时,如果距离邻牙牙根过近(通常小于1.0毫米),手术器械(如钻头)或种植体本身可能直接损伤邻牙牙根。

- 损伤可能导致牙髓坏死(需要根管治疗)、牙根吸收、甚至邻牙松动脱落。

-

骨吸收与生物学宽度侵犯:

- 生物学宽度: 这是围绕天然牙或种植体颈部的一个关键结构,由约2毫米高的结缔组织附着和约1毫米高的龈沟上皮组成,总计约3毫米,这个区域需要足够的垂直空间来维持健康。

- 骨吸收: 如果种植体与邻牙之间的水平距离(骨水平)过小,种植体和邻牙周围的骨组织在受力时容易发生吸收,尤其是在两者之间的骨嵴区域。

- 侵犯生物学宽度: 骨吸收可能导致种植体或邻牙的牙龈缘向根方迁移,侵犯生物学宽度空间,这会引发慢性炎症,导致持续的牙龈红肿、出血、退缩,进一步加剧骨吸收,最终可能导致种植体失败或邻牙牙周问题。

-

清洁难度与种植体周围炎风险:

- 距离过小会显著增加种植体与邻牙之间邻间隙的清洁难度,普通牙刷、牙线、甚至牙缝刷、冲牙器都难以有效清洁这个区域。

- 清洁不彻底会导致菌斑堆积,极易引发种植体周围炎(种植体周围的感染性炎症),这是导致种植体长期失败的主要原因之一,邻牙也可能因清洁困难而患龋或发生牙周炎。

-

修复体制作困难与美观问题:

- 在修复阶段(制作牙冠),如果种植体与邻牙距离过近,技师难以在两者之间制作出形态自然、大小合适、接触点良好的修复体。

- 容易导致修复体过薄、易折断,或者邻接点不良(食物嵌塞)。

- 在前牙区,过小的距离极易导致“黑三角”(牙龈退缩后牙根之间的三角形间隙)或牙龈形态不自然(过突或过凹),严重影响美观。

理想的距离是多少?

- 最小安全距离(骨水平): 在骨嵴水平上,种植体与邻牙牙根表面之间的最小水平距离通常建议至少1.5毫米,这是为了给骨组织提供足够的支撑空间,降低骨吸收风险。

- 理想距离(骨水平): 2毫米或以上是更理想、更安全的选择,这能最大程度地保证骨稳定性和生物学宽度的健康。

- 修复体水平距离: 在最终完成的牙冠(修复体)水平上,种植体牙冠与邻牙牙冠之间的最小水平距离(邻接点宽度)通常建议至少1.0毫米(有些研究甚至建议1.5毫米),以确保修复体强度和清洁便利性。

影响距离决策的关键因素

医生在决定种植体位置和最终距离时,会综合考虑以下因素:

- 邻牙的位置与倾斜度: 邻牙是否直立?是否倾斜?倾斜程度如何?这会影响可用的空间。

- 牙槽骨的宽度与高度: 种植区域是否有足够的骨量容纳种植体,并保证与邻牙骨嵴有足够距离?骨量不足可能需要植骨。

- 缺牙间隙的大小: 缺牙间隙本身是否足够容纳种植体和理想距离?

- 种植体的直径: 使用直径较大的种植体需要更大的空间。

- 是否需要植骨: 如果骨量不足,植骨方案会影响最终距离。

- 美学区域(前牙) vs 功能区域(后牙): 前牙区对美观和生物学宽度的要求更高,通常需要更保守的距离(即更大空间),后牙区虽然也重要,但可能更侧重功能空间。

- 患者的口腔卫生状况: 卫生状况差的患者可能需要更大的空间以利于清洁。

- 咬合关系: 种植体将承受的咬合力大小和方向。

如何确保合适的距离?

- 详尽的术前评估: 包括临床检查、X光片(根尖片、全景片)、CBCT(锥形束CT),CBCT是评估骨量、邻牙牙根位置、精确测量距离的金标准。

- 数字化种植导板: 对于复杂病例或美学要求高的病例,利用CBCT数据制作数字化种植导板,可以在手术前精确规划种植体的三维位置(包括与邻牙的距离),并在手术中引导医生精准植入。

- 经验丰富的种植医生: 医生的技术、经验和判断力至关重要,需要在手术中实时调整,确保最终位置符合预期。

- 精确的修复设计: 在修复阶段,技师需要根据最终的位置关系,设计制作出形态、大小、接触点都合理的修复体。

种植体与相邻自然牙之间的距离是种植牙成功的关键之一。在骨嵴水平,最小应保持1.5毫米,理想状态是2毫米或以上;在修复体水平,邻接点宽度至少1.0毫米。 这个距离需要根据患者的具体个体情况(骨量、邻牙位置、间隙大小、美学要求等)由经验丰富的种植医生进行精确评估和规划,过小的距离会显著增加邻牙损伤、骨吸收、清洁困难、种植体周围炎以及修复失败和美观问题的风险。务必选择正规医疗机构和经验丰富的种植医生进行详细评估和手术。