牙齿矫正本身不会导致原本不龅牙的人变成龅牙,恰恰相反,牙齿矫正的主要目的之一就是解决龅牙问题(包括牙性龅牙和部分骨性龅牙)。

在以下几种情况下,矫正过程或结果可能会让人感觉牙齿变突了,或者让原本的龅牙问题更明显,甚至出现“矫正后反而更龅”的情况:

📍 1. 矫正前未充分评估或方案设计不当

- 忽视骨性问题: 如果患者存在明显的骨性上颌前突(上颌骨本身发育过度),而矫正方案只关注排齐牙齿,没有进行必要的代偿性治疗(如拔牙、推磨牙向后、甚至配合正颌手术),那么排齐后的牙齿在骨性前突的衬托下,视觉上可能会显得更突出、更“龅”。

- 拔牙方案错误: 对于某些需要拔牙来为内收前牙创造空间的患者,如果拔牙量不足、拔牙位置选择不当,或者支抗控制失败(比如后牙没有稳固住,前牙没有充分内收),反而可能导致前牙没有内收甚至轻微前移,使龅牙问题得不到改善甚至加重。

- 过度追求排齐: 在某些复杂病例中,为了快速排齐牙齿,可能暂时牺牲了前牙的转矩控制(牙齿在牙槽骨内的倾斜度),导致排齐初期前牙显得更前突,这通常是暂时性的,后续需要精细调整。

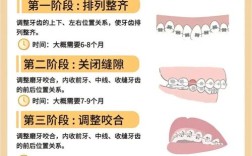

📍 2. 矫正过程中的暂时性变化

- 牙齿移动过程中的“暂时性前突”: 在矫正初期,牙齿开始移动排齐时,尤其是原本拥挤严重或扭转的牙齿,在移动过程中可能会暂时性地处于一个比最终位置更靠前、更突出的位置,随着矫正的深入和精细调整,这种情况会改善,这常常让患者误以为矫正让牙齿变突了。

📍 3. 矫正后复发(这是最常见的原因)

- 保持器佩戴不当或未坚持佩戴: 这是导致矫正效果反弹、牙齿变回龅牙甚至更龅的最主要原因! 牙齿移动到新位置后,周围的牙槽骨、牙龈、肌肉、韧带需要时间来适应和稳定(这个过程称为“骨改建”和“牙周组织改建”),如果不严格、长期(甚至终身)佩戴保持器,牙齿就有强大的趋势回到原来的位置,尤其是前牙,原本就有龅牙倾向的患者,复发后可能感觉比矫正前更突。

- 不良习惯未纠正: 如果患者在矫正期间或矫正后仍有吐舌、咬唇、口呼吸、吮指等不良习惯,这些力量会持续作用于牙齿,导致牙齿向前移动,抵消矫正效果,甚至导致龅牙复发或加重。

- 牙周健康问题: 如果矫正后出现牙周炎、牙槽骨吸收等问题,牙齿的支持基础变差,也可能导致牙齿前移。

- 生长发育因素(青少年患者): 对于仍在生长发育期的青少年患者,颌骨的继续生长可能会影响矫正效果,如果骨性因素在矫正后仍在发展,也可能导致龅牙问题再次出现或加重。

📍 4. 对“龅牙”的认知差异

- 不同人对“龅牙”的定义不同: 有的人可能只是觉得门牙稍微有点突,但不算龅牙;而有的人对牙齿位置要求非常高,可能觉得轻微的突度就是龅牙,矫正后,牙齿位置的变化可能让患者或家人产生了新的审美标准,觉得比以前更突了,但实际上可能只是达到了一个更理想但仍非“完美”的位置。

📌 总结与关键点

- 矫正的目标是改善龅牙: 牙齿矫正的核心是移动牙齿到更健康、更美观、更稳定的位置,解决包括龅牙在内的各种错颌畸形。

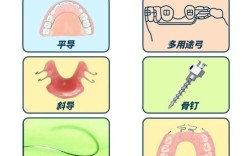

- 专业方案是关键: 一个成功的矫正始于全面、精确的诊断和个性化、科学的方案设计,经验丰富的正畸医生会充分考虑患者的骨骼情况、牙齿状况、面型、诉求等因素,制定最佳方案(是否拔牙、如何移动牙齿等)。

- 复发是最大风险: 矫正后不戴或随意摘除保持器,是导致牙齿(包括前牙)移动回原位甚至变龅的最常见原因。 严格、长期佩戴保持器是维持矫正效果的绝对必要条件!

- 不良习惯是隐形杀手: 纠正吐舌、咬唇等不良习惯对维持矫正效果至关重要。

- 沟通与期望管理: 矫正前与医生充分沟通,了解自身情况、可能的方案、预期效果以及风险(包括复发风险),建立合理的期望值非常重要。

📣 建议

- 寻求专业正畸医生: 如果你担心龅牙问题,或者正在考虑矫正,务必找正规医疗机构的专业正畸医生进行详细检查和评估。

- 充分沟通: 告诉医生你的所有担忧和期望,了解你的具体情况和最适合的方案。

- 严格遵医嘱: 包括认真佩戴所有矫治器(如托槽、隐形牙套)和终身、严格佩戴保持器。

- 纠正不良习惯: 积极配合医生纠正可能影响牙齿位置的不良习惯。

- 保持口腔卫生: 矫正期间和矫正后都要认真清洁牙齿,预防龋齿和牙周病,这是牙齿稳定的基础。

牙齿矫正本身不会制造龅牙,它是解决龅牙问题的有效手段,但方案不当、矫正后复发(尤其是因不戴保持器或不良习惯)等因素,可能会让矫正效果打折扣,甚至感觉牙齿变突了,选择专业医生、严格遵医嘱(尤其是保持器)是避免这种情况的关键。 🦷✨