这是一个很有趣但通常不推荐的想法,虽然智齿(第三磨牙)在极少数特定情况下可能被尝试用于替代种植牙,但绝大多数情况下,智齿不能作为种植牙使用。

以下是详细分析:

📍 为什么智齿不能直接作为种植牙?

-

位置和空间问题:

- 智齿位于口腔最深处,通常空间狭窄,周围有重要的解剖结构(如下牙槽神经管、上颌窦),拔除智齿本身就需要精细操作,再将其作为种植体植入,空间可能不足,操作难度极大,风险很高。

- 智齿拔除后留下的牙槽窝通常不足以容纳一个标准的种植体(种植体需要一定的直径和长度)。

-

骨量和质量问题:

- 智齿区域的牙槽骨常常因为智齿的阻生、压迫或长期未萌出而吸收不足或质量较差,种植牙需要充足且质量良好的牙槽骨来提供稳定的支撑(骨结合),拔除智齿后,该区域的骨量可能不足以支撑一个种植体。

- 即使骨量尚可,智齿拔除后牙槽窝会经历骨改建和吸收,其形态和体积通常不适合直接植入一个种植体。

-

生物相容性和愈合问题:

- 材料差异: 种植体通常由纯钛或钛合金制成,具有极佳的生物相容性,能与骨组织形成牢固的骨结合,智齿是天然牙体组织(牙本质、牙釉质),虽然本身生物相容性尚可,但其表面特性、结构强度和与骨组织结合的方式(天然牙通过牙周膜与骨结合,是纤维性结合,而种植体是直接骨性结合)完全不同。

- 愈合方式: 拔除智齿后,牙槽窝会形成血凝块,逐渐被骨组织替代(骨愈合),将拔下来的智齿再放回牙槽窝,它无法像种植体那样与骨组织形成牢固的骨结合,它更可能像一个异物,或者与骨组织之间形成纤维包裹,导致松动、感染、吸收等失败。

- 污染和感染风险: 拔牙过程中,智齿表面会被口腔细菌污染,将其作为种植体植入,大大增加了感染的风险,可能导致种植失败。

-

结构和强度问题:

- 智齿的牙根形态各异(可能弯曲、分叉、细小),其作为支撑结构的强度可能不足以承受长期咀嚼力,容易发生折断或吸收。

- 种植体经过精密设计和制造,具有特定的螺纹、表面处理和力学性能,以确保长期稳定和受力均匀,智齿不具备这些特性。

-

手术复杂性和风险:

- 将拔除的智齿再植入,需要额外的手术步骤(拔牙+再植),创伤更大,手术时间更长,并发症风险(如出血、神经损伤、感染、邻牙损伤)显著增加。

- 愈合过程不确定,失败率高。

📍 在什么极端情况下可能有尝试?(非常罕见且不推荐)

- 年轻患者、健康的智齿、完美的拔牙窝: 理论上,如果患者非常年轻(骨改建活跃),智齿位置正、形态好、牙周健康,拔除时牙根完整且牙槽窝形态规则、骨量充足、无炎症,并且医生在拔牙过程中极其小心地保护了牙周膜(这是极其困难的),然后立即(最好在拔牙后几分钟内)将智牙原位再植并严格固定,并严格遵循再植牙的术后处理(如根管治疗、抗生素、软饮食等),可能有一线希望存活。

- 研究或实验目的: 在极少数口腔生物材料或再生医学的研究中,可能会探索智齿牙本质作为骨移植材料或支架的潜力,但这与作为种植体植入完全是两回事。

📍 结论与建议

- 绝对不推荐: 基于上述原因,智齿不能作为常规的种植牙替代品,其成功率极低,风险远大于收益,缺乏科学依据和临床实践支持。

- 正确的种植牙方案:

- 拔除智齿: 如果智齿位置不正、反复发炎、没有功能或影响邻牙,应拔除。

- 等待骨愈合: 拔牙后,让拔牙窝自然愈合,牙槽骨会逐渐改建稳定(通常需要3-6个月)。

- 评估骨量: 由专业口腔种植医生评估缺牙区域的牙槽骨高度、宽度和密度。

- 骨增量(如需要): 如果骨量不足,可能需要进行植骨手术(如上颌窦提升、骨劈开、骨引导再生等),为种植体创造良好的骨基础。

- 植入种植体: 在骨量充足的情况下,植入标准的纯钛种植体。

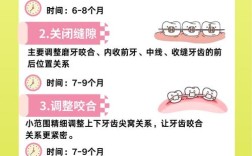

- 骨结合期: 等待种植体与骨组织牢固结合(通常需要3-6个月)。

- 安装基台和牙冠: 骨结合完成后,安装愈合基台,取模,制作并安装最终的牙冠(烤瓷或全瓷)。

智齿不能作为种植牙使用。 这是一个误解,种植牙需要专门的、经过精密设计的种植体(通常是钛制),在充足且质量良好的牙槽骨基础上进行植入,才能获得长期稳定的修复效果,智齿由于其位置、骨量、生物相容性、愈合方式、结构和风险等多方面的原因,完全不具备作为种植体的条件。请务必咨询专业的口腔种植医生,根据你的具体情况制定科学、安全、有效的种植牙方案。 不要尝试用智齿替代种植牙,以免造成更大的口腔健康问题和经济损失。💪🏻