种植牙的发展历程是一部融合了医学、材料学、工程学和生物技术的创新史,从最初的实验性尝试到如今成熟可靠的治疗方案,经历了漫长而激动人心的演变,以下是种植牙发展的关键阶段和里程碑:

古代与现代早期的探索(19世纪中叶前)

- 古代尝试: 考古发现,古代文明(如古埃及、玛雅、中国)曾尝试使用动物牙齿、贝壳、象牙、木材甚至黄金等材料植入颌骨,以替代缺失牙齿,这些尝试更多是出于功能或美观需求,缺乏科学依据,成功率极低,常导致感染和排斥。

- 19世纪中叶的初步尝试:

- 黄金种植体: 19世纪中叶,美国牙医John Hunter(1728-1793)进行了早期动物实验,但真正有记录的尝试始于19世纪中期,如美国的Horace Hayden(1769-1844)和James Snell(1791-1859)尝试使用黄金螺钉植入颌骨。

- 失败与教训: 这些早期尝试大多因材料生物相容性差、无菌观念缺乏、对骨愈合机制不理解而失败,种植牙被视为不可靠甚至危险的技术。

现代种植牙的奠基(20世纪中叶)

- 关键突破:骨结合理论的提出(1950s)

- Per-Ingvar Brånemark(瑞典): 这是现代种植牙发展史上最核心的里程碑,Brånemark教授在研究骨愈合和微循环时,意外发现植入兔子胫骨的钛金属容器(用于观察微循环)在实验结束后无法取出,因为它与骨组织牢固地融合在一起。

- “骨结合”概念: Brånemark将这种钛植入体与活体骨组织之间形成的直接、结构性的功能性连接,定义为“骨结合”,他认识到,纯钛具有优异的生物相容性,能与骨组织形成稳定的化学键合,这是种植体长期成功负载的基础。

- 从动物到人体: 经过大量动物实验和严谨的临床研究,Brånemark团队于1965年成功为第一例患者(Gösta Larsson)实施了全口固定式种植义齿,使用了他设计的螺旋状纯钛种植体(Brånemark System),这标志着现代种植牙时代的真正开始。

- 其他早期探索者:

- Linkow(美国): 几乎在同一时期,美国Leonard Linkow医生也积极推广叶片状种植体。

- Leventhal(美国): 美国Steven Leventhal医生也进行了重要的早期研究。

- Steffensen(丹麦): 丹麦Finn B. Brøndsted教授(后来与同事开发了Nobel Biocare的Brånemark System的改进版本)等。

材料与设计的革新(20世纪70-80年代)

- 纯钛成为主流: Brånemark的成功确立了纯钛(特别是Grade 4或5的纯钛)作为种植体材料的黄金标准,因其优异的生物相容性、机械强度和耐腐蚀性。

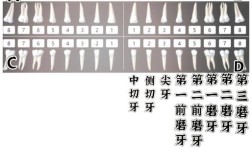

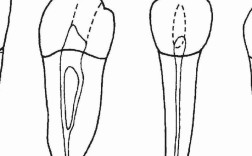

- 种植体形态多样化:

- 螺旋状: Brånemark的螺旋状设计因其初期良好的临床效果而广泛应用。

- 叶片状: Linkow等推广的叶片状种植体,适用于骨量不足或特定部位。

- 其他设计: 出现了多种形态的种植体,如圆柱状、锥状、阶梯状等,旨在优化初期稳定性和骨结合。

- 表面处理技术的萌芽: 认识到种植体表面特性对骨结合至关重要,开始探索简单的表面处理(如喷砂、酸蚀)以增加表面积和粗糙度,促进骨细胞附着。

临床应用的普及与技术成熟(20世纪80-90年代)

- 适应症扩大: 种植牙技术从最初的全口无牙颌扩展到部分牙缺失,成为常规的牙齿缺失修复选择之一。

- 成功率提高: 随着对骨结合机制的深入理解、手术技术的规范化、种植体设计的优化以及严格的病例选择,种植牙的长期成功率(如5年成功率超过90%)得到广泛认可。

- 种植体系统多样化: 以Nobel Biocare(Brånemark System)为代表,出现了众多种植体系统(如Straumann, ITI, Astra Tech等),各有其特色设计。

- 骨增量技术的兴起: 针对牙槽骨严重吸收的患者,引导骨再生、骨劈开、骨挤压、上颌窦提升等技术开始成熟应用,大大扩展了种植适应症范围。

- 种植修复体的进步: 种植基台和上部结构(牙冠)的设计和材料(如全瓷、高强度聚合物)不断改进,美观性和功能性显著提升。

数字化与微创化时代(21世纪以来)

- 数字化诊断与规划:

- CBCT(锥形束CT): 提供高精度的颌骨三维影像,精确评估骨量、骨密度、重要解剖结构位置,是现代种植牙不可或缺的工具。

- CAD/CAM(计算机辅助设计与制造): 用于种植导板(手术模板)的设计和制作,实现精准的种植位点、角度、深度的术前规划,引导微创手术。

- 口内扫描: 取代传统印模,获取精准的数字化牙列模型,用于修复设计。

- 微创/无翻瓣种植: 借助数字化导板和先进的手术器械,可实现不翻开粘骨膜瓣或仅做微小切口进行种植手术,减少创伤、缩短手术时间、加快术后恢复。

- 即刻种植与即刻负重:

- 即刻种植: 在拔牙后立即植入种植体,减少手术次数,缩短治疗周期。

- 即刻/早期负重: 在特定条件下(初期稳定性足够),可在种植术后短时间内(几天到几周)安装临时或永久修复体,显著缩短患者无牙期,提高满意度。

- 种植体表面技术的革命:

- 亲水表面处理: 通过特殊工艺(如SLActive, SLActive)使种植体表面具有亲水性,显著加速骨结合进程(可缩短愈合时间)。

- 纳米表面技术: 在微米级粗糙表面基础上构建纳米级结构,模拟骨基质成分,更高效地引导骨细胞粘附、增殖和分化,促进快速骨结合。

- 生物活性涂层: 在钛表面涂覆羟基磷灰石、生物玻璃等具有骨诱导活性的材料,促进骨结合。

- 种植体设计优化: 更注重螺纹设计(自攻性、初期稳定性)、颈部形态(减少骨吸收)、平台转移技术(保护边缘骨)等细节。

- 3D打印技术:

- 个性化种植体: 根据患者颌骨形态3D打印定制化种植体,用于复杂骨缺损病例。

- 个性化基台和修复体: 快速制作高度匹配的基台和牙冠。

- 手术导板: 更精准、高效地制造。

- 智能化与远程医疗: AI辅助诊断和规划、远程会诊等开始应用于种植牙领域。

未来发展趋势

- 进一步微创化: 探索更少创伤甚至无创的种植技术。

- 加速骨结合: 开发更高效的生物活性表面、生长因子缓释系统等,缩短愈合时间。

- 智能化种植: 结合AI、机器人技术实现更精准、自动化的种植手术。

- 生物再生与组织工程: 利用干细胞、生物支架等促进种植体周围骨和软组织的再生。

- 预防种植体周围炎: 开发更有效的抗菌表面涂层和维护策略。

- 个性化精准医疗: 基于基因组学、蛋白质组学等,为患者提供更个性化的种植方案和长期维护计划。

- 新材料探索: 如锆陶瓷种植体(美学优势、无金属过敏风险,但强度和骨结合机制仍需长期验证)等。

种植牙的发展从古代的懵懂尝试,到Brånemark教授骨结合理论的奠基,再到材料科学、影像学、外科技术、修复工艺、数字化革命的推动,已经成为口腔医学领域最成功、最可靠的治疗方式之一,其核心在于理解并利用人体自身的愈合能力(骨结合),并通过不断创新的技术手段(材料、设计、表面处理、数字化、微创)来优化治疗效果、提升患者体验、拓展适应症,随着生物技术、材料科学、人工智能等领域的飞速发展,种植牙必将朝着更精准、更高效、更微创、更智能、更个性化的方向持续进步。