你说得对,“种植牙不需要咬牙模型”这个说法是不准确的,甚至可以说是错误的。

咬牙模型(也称为咬合记录模型、诊断模型、工作模型)是种植牙治疗中非常重要且不可或缺的一环。 无论采用传统取模还是数字化扫描,其最终目的都是为了获得一个精确的牙齿和牙槽骨的模型。

以下是为什么种植牙需要咬牙模型的详细解释:

精确诊断和术前规划的基础

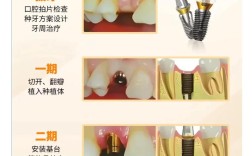

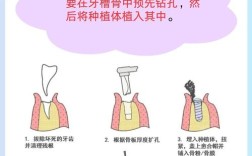

- 评估牙槽骨状况: 医生需要在模型上仔细研究患者的牙槽骨高度、宽度、密度以及重要的解剖结构(如下牙槽神经管、上颌窦位置),这是决定种植体能否安全植入、植入位置、角度、直径和长度的关键依据。

- 模拟种植体位置: 医生可以在模型上(或通过模型生成的数字模型)进行虚拟手术,模拟种植体的植入位置和方向,确保其避开重要解剖结构,获得良好的初期稳定性,并为最终修复体(牙冠)创造理想的咬合关系和空间。

- 评估咬合关系: 模型能清晰地展示上下牙齿的咬合接触关系,医生需要分析现有的咬合平衡,预测种植修复后可能出现的咬合干扰,并提前在规划中予以解决,避免种植体承受过大或异常的咬合力,导致失败。

制作外科导板(手术模板)

- 对于复杂病例或要求精度极高的种植手术,医生会根据诊断模型制作外科导板,这个导板在手术时戴在患者口内,就像一个导航仪,能精确引导医生按照术前规划好的位置、角度和深度植入种植体。没有精确的模型,就无法制作出准确的外科导板。

制作修复体(牙冠、牙桥)的依据

- 技工室加工: 无论是传统的烤瓷冠、全瓷冠,还是现代的CAD/CAM切削冠,都需要一个精确的模型(物理模型或数字模型)作为加工基础,技工根据模型来制作与对颌牙有良好咬合关系、与邻牙协调、符合患者咬合习惯的修复体。

- 咬合记录: 模型本身是记录上下颌牙齿相对位置关系的载体,在模型上制作的临时修复体或最终修复体,其咬合面都需要在模型上进行精确的调磨,确保在患者口内能够均匀受力,没有早接触或干扰。

沟通和记录

- 模型是医患之间、医生与技工之间沟通的重要工具,医生可以指着模型向患者解释病情、治疗方案和预期效果,技工也可以通过模型更直观地理解医生的设计要求。

- 模型是患者口腔状况的永久性记录,便于日后复诊、对比或进行其他治疗时参考。

数字化扫描”的误解

你可能听说过“口内扫描”技术,它取代了传统的取模材料(如硅橡胶、藻酸盐)。但这并不意味着不需要“模型”了!

- 口内扫描仪直接在患者口内获取牙齿和牙龈的数字化数据。

- 这些数据被传输到电脑,生成一个三维的数字模型。

- 这个数字模型就是现代种植牙中的“咬牙模型”,它具有传统物理模型的所有功能,甚至更强大(如更精确、可存储、可共享、可进行虚拟设计)。

关键区别在于获取模型的方式变了(从物理取模到数字扫描),但“模型”本身作为诊断、规划、制作修复体的核心工具,其重要性丝毫没有改变。

什么情况下可能“暂时”不需要模型?

- 简单单颗牙种植(且未使用导板): 对于骨条件极好、位置简单、医生经验丰富且不使用外科导板的情况,医生可能仅凭临床检查和X光片进行初步判断和手术。但即使在这种情况下,制作最终修复体时,仍然需要获取模型(通过扫描或传统取模)来加工牙冠。 术前规划阶段,医生脑海中或简单记录的“模型”概念依然存在。

- 即刻负重/即刻修复: 在某些特定条件下(如植入稳定性极佳),医生可能在手术当天就制作一个临时的修复体,制作这个临时修复体仍然需要获取模型(口内扫描或快速取模),只是这个过程发生在手术当天或非常早期。

“种植牙不需要咬牙模型”是错误的说法。 无论采用传统取模还是数字化口内扫描,精确的模型(物理模型或数字模型)都是种植牙成功的基础和保障。 它贯穿于从术前诊断规划、外科手术指导到最终修复体制作的全过程,忽略模型的重要性,会大大增加手术风险和修复失败的可能性。

如果你听到或看到“种植牙不需要咬牙模型”这样的说法,可以肯定这是不准确的,在咨询种植牙时,务必了解医生会如何获取模型(传统取模还是口内扫描)以及模型在治疗过程中的具体应用。