是的,矫正牙齿两次是完全可以的,并且在临床上并不少见,这通常被称为“二次矫正”或“再矫正”。

以下是关于二次矫正需要了解的关键信息:

为什么可能需要二次矫正?

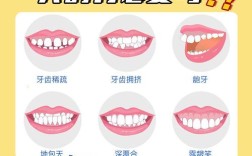

- 复发: 这是最常见的原因,矫正结束后,如果没有严格佩戴保持器,或者保持器佩戴时间不足,牙齿有回到矫正前位置的自然趋势(复发),复发可能发生在排齐、咬合或面部轮廓上。

- 初次矫正效果不理想:

- 排齐不彻底: 第一次矫正可能只解决了部分问题,或者某些牙齿(如智齿)萌出后导致拥挤复发。

- 咬合问题未解决: 可能存在咬合干扰、颞下颌关节问题或功能性问题在第一次矫正中未被充分关注或解决。

- 美观问题: 对微笑线、侧貌或面部轮廓不满意。

- 目标变化:

- 年龄增长: 随着年龄增长,面部骨骼、肌肉和牙齿位置会发生变化,可能需要调整。

- 新的需求: 因牙齿磨损、缺失或修复体(如牙冠、贴面)需要而改变咬合关系或牙齿位置。

- 保持失败: 保持器丢失、损坏或未按医嘱佩戴足够长时间。

- 健康问题: 如牙周病需要治疗后重新调整牙齿位置;颞下颌关节紊乱需要咬合调整;或因外伤导致牙齿移位。

二次矫正需要考虑的重要因素

- 时间间隔:

- 通常建议在初次矫正结束并完成至少1-2年的保持阶段后,再考虑二次矫正,这能让牙齿和牙周组织充分稳定下来,医生也能准确评估复发情况。

- 间隔太短(如几个月内)进行二次矫正,牙槽骨和牙周组织可能尚未完全恢复,会增加风险(如牙根吸收)。

- 复发程度:

- 轻度复发: 可能只需要通过更换或调整保持器(如升级为透明保持器)来控制,不一定需要主动的二次矫正治疗。

- 中度至重度复发: 通常需要主动的二次矫正治疗来将牙齿移动回理想位置或达到新的目标。

- 目标变化:

二次矫正的目标可能与第一次不同,需要与医生详细沟通,明确这次矫正希望解决什么问题(是解决复发?改善咬合?还是追求更完美的笑容?)。

- 风险评估:

- 牙根吸收: 牙齿移动本身就有轻微的牙根吸收风险,二次矫正意味着牙齿需要再次移动,理论上风险会比第一次稍高,但经验丰富的医生会尽量控制。

- 牙龈健康: 如果存在牙周问题,必须在二次矫正前得到有效控制,牙周健康是矫正成功的基础。

- 牙齿移动效率: 牙齿已经移动过一次,牙槽骨改建过程可能不同,移动效率可能略有变化。

- 牙槽骨状况: 长期佩戴保持器或牙齿移位可能影响牙槽骨形态。

- 治疗计划:

- 重新评估: 二次矫正前,医生会进行全面的口腔检查,包括取模、拍摄X光片(全景片、头侧位片)、拍摄口内及面部照片,分析牙齿、骨骼、咬合、面部软组织情况。

- 方案制定: 根据新的目标和当前状况,制定个性化的二次矫正方案,可能需要:

- 不同的矫治器(如从金属托槽换到隐形牙套,或反之)。

- 不同的拔牙方案(如果空间需求变化)。

- 结合其他治疗(如牙周治疗、修复治疗、正颌手术等)。

- 预期管理: 医生会明确告知二次矫正的可行性、预期效果、所需时间、费用以及潜在风险,管理患者的期望值。

- 保持的重要性:

- 二次矫正后,保持器佩戴比第一次更加至关重要! 必须严格遵医嘱佩戴足够的时长(可能需要终身夜间佩戴),否则复发的风险会更高。

二次矫正的优势

- 解决复发问题,维持或改善矫正效果。

- 解决初次矫正遗留的问题或满足新的美学/功能需求。

- 利用现代正畸技术(如隐形矫正、自锁托槽)可能提供更舒适、美观的治疗体验。

二次矫正的挑战

- 时间更长: 通常比初次矫正需要更长时间。

- 费用更高: 需要重新支付治疗费用。

- 风险稍高: 如前所述,牙根吸收等风险理论上略增。

- 期望管理: 需要更现实地看待最终效果,特别是对于复杂的复发或目标变化。

- 依从性要求高: 对患者配合度(如口腔卫生、复诊、保持器佩戴)要求极高。

矫正牙齿两次是可行的,尤其当出现复发或需要解决新的问题时。关键在于:

- 寻求专业评估: 一定要找经验丰富的正畸医生进行全面检查和评估。

- 明确目标: 清楚自己希望通过二次矫正达到什么效果。

- 理解风险与限制: 与医生充分沟通,了解二次矫正的潜在风险和可能存在的限制。

- 严格保持: 二次矫正后,保持器的使用是防止再次复发的生命线,必须极其重视。

如果你觉得牙齿位置发生了变化,或者对初次矫正效果不满意,建议尽早咨询正畸医生,评估是否需要以及如何进行二次矫正,不要因为担心“矫正两次”而犹豫不决,专业医生会给出最适合你情况的建议。