为何必须做?核心内容与高效实施指南

近年来,医保政策迎来“大变革时代”——从DRG/DIP支付方式改革全覆盖,到药品耗材集采常态化,再到医保基金监管“飞行检查”力度升级,每一项调整都直接关系到医疗机构的运营效率和医务人员的执业行为,现实中不少医务人员对政策理解仍停留在“大概知道”层面,导致临床中出现“合理诊疗却违规申报”“编码错误导致基金拒付”等问题。医保政策培训已从“可选项”变为医务人员的“必修课”,本文将系统解析其必要性、核心内容及落地策略,为医疗机构和医务人员提供实用指南。

为什么医务人员必须重视医保政策培训?

医保政策是连接医疗行为、基金支付和患者权益的“生命线”,忽视培训的代价远超想象。

避免“踩坑”:合规是执业底线,更是生存红线

国家医保局数据显示,2025年全国医保飞检累计追回基金超200亿元,查处违法违规医药机构39万家次。30%以上的违规源于医务人员对政策理解偏差:比如超适应症用药、重复收费、过度检查等行为,轻则医保拒付、罚款,重则影响医院等级评定、医务人员执业资格。

某三甲医院曾因一名医生对“日间手术病种目录”不熟悉,将非日间手术患者按日间编码申报,导致医保部门拒付12万元,并对医院进行全院通报,这类案例警示:医务人员对政策的“无知”,最终会转化为机构的“损失”。

提升效率:政策熟悉度直接影响诊疗质量与成本控制

DRG/DIP支付方式改革下,医院从“按项目付费”的“收入导向”转向“按病种付费”的“成本导向”,医务人员若不了解病种分组规则、权重计算方式,可能出现“高编高套”“漏编错编”等问题,既影响医院医保结算,也可能导致患者过度医疗或医疗不足。

对“肺炎”患者,若医生未掌握“重症肺炎”与“普通肺炎”的诊疗规范差异,可能因未及时使用呼吸机而被归入低权重组,导致医院亏损;或过度使用高级抗生素,增加患者负担和基金浪费。政策培训能让医务人员将“合规意识”融入诊疗全流程,实现“医疗质量”与“成本控制”的双赢。

保障权益:政策红利不会自动“落袋”,主动学习才能受益

随着医保政策精细化,越来越多“利好”向规范医疗机构倾斜:比如对日间手术、中医适宜技术、基层诊疗的支付倾斜,对合理用药、合理检查的奖励机制,但医务人员若不了解政策,就无法主动调整诊疗行为,错失“政策红利”。

以“医保支付改革中的中医激励政策”为例,某医院通过培训让骨科医生掌握“推拿+针灸”治疗腰椎间盘突出的规范,患者住院天数从7天缩短至5天,医保支付标准提升15%,患者自付费用下降20%,医院医保结余反而增加。培训的本质,是让医务人员成为“政策的运用者”,而非“被动的执行者”。

医保政策培训的核心内容:分层分类,精准覆盖

不同岗位医务人员对政策的需求差异巨大:医生需关注“诊疗规范与支付标准”,护士需掌握“收费项目与护理记录”,医保办人员则需精通“编码规则与监管要求”,培训内容需“按需定制”,避免“一刀切”。

政策法规层:懂规则,才能不越界

- 国家与地方医保核心法规:如《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》等,明确“哪些能做,哪些不能做”,重点解读“欺诈骗保”的12种情形(如虚开发票、串换药品、分解住院等)。

- 年度医保重点工作:如2025年国家医保局提出的“基金监管安全规范年”活动、“集采药品‘双通道’管理扩围”“门诊共济保障改革深化”等,结合地方细则(如某省对“互联网医保结算”的新规定)落地。

临床实操层:用政策,指导诊疗行为

- DRG/DIP支付方式改革:病种分组逻辑(如“疾病诊断相关组”的核心要素)、权重/分值计算规则、高倍率病例管理要求、病案首页填写规范(诊断编码、手术操作编码的准确性直接影响支付)。

- 合理诊疗与用药规范:集采药品(如冠脉支架、人工关节)的适应症限制、医保目录内药品的“双通道”使用要求、辅助用药管理政策(如某省对“重点监控药品”的处方权限限制)。

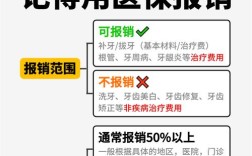

- 医疗服务项目规范:收费项目内涵(如“护理操作”中的“一级护理”与“二级护理”的区别)、除外支付范围(如“美容类项目”“非疾病治疗类项目”的医保报销界定)。

工具技能层:善工具,提升工作效率

- 医保信息系统操作:医保结算清单上传、医保电子凭证使用、异地就医备案流程、医保目录查询工具(如国家医保服务平台APP)的实操。

- 数据分析与风险预警:通过医院医保管理平台查看“科室医保费用构成”“病种盈亏分析”“异常医疗行为预警”(如某科室“次均费用突增”的排查方法)。

权益保障层:明权益,规避执业风险

- 医务人员医保权益:如“医保医师”资格认定与年度考核、医保违规行为的申诉流程、法律责任界定(个人与机构的责任划分)。

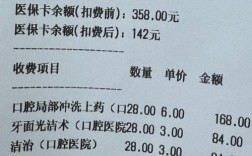

- 患者沟通技巧:如何向患者解释“医保报销范围”“自付费用构成”,减少因“信息差”导致的医患纠纷。

让培训“落地生根”:5大策略提升效果,避免“走过场”

很多医疗机构反映“培训年年搞,效果没看到”,关键在于缺乏“系统性设计”,以下是经过验证的高效培训策略:

分层分类:按岗位定制“培训菜单”

- 临床医生:重点培训“DRG/DIP病种管理”“合理用药规范”“医保支付与临床路径结合”,案例多选“因编码错误导致拒付”“超适应症用药被处罚”等。

- 护理人员:聚焦“收费项目规范”“护理记录与医保结算关联”“患者身份核对与医保凭证管理”,通过“情景模拟”(如“患者使用医保卡支付非亲属费用”如何处理)增强互动。

- 医保管理人员:强化“编码规则解读”“医保飞检重点”“数据分析与报表编制”,邀请医保局专家开展“一对一答疑”。

案例式教学:用“身边事”警醒“身边人”

“纯政策解读”容易枯燥,“案例+复盘”才是最有效的培训方式。

- 反面案例:播放某医院“重复收费被处罚”的飞检视频,拆解“收费项目重复的原因”“如何通过护理记录避免违规”;

- 正面案例:分享某科室“通过优化临床路径,在提升疗效的同时降低医保费用”的经验,让医生看到“合规也能有收益”。

线上线下融合:破解“工学矛盾”

- 线上:搭建“医保政策学习平台”,上传政策解读视频、PPT题库、最新文件汇编,利用“碎片化时间”学习(如“每日一题”打卡);开设“医保政策直播课”,设置“实时答疑”环节,解决医务人员“不敢问、不会问”的问题。

- 线下:每月开展“医保政策沙龙”,由医保办人员、临床骨干、医保专家共同参与,针对“近期高频违规问题”现场讨论解决方案;组织“医保知识竞赛”,设置“实操模拟”环节(如“病案首页填写比赛”),激发学习积极性。

建立长效机制:从“被动学”到“主动学”

- 定期更新培训内容:每季度梳理“最新医保政策”“违规高发问题”,更新培训课件;每年开展“医保政策需求调研”,根据医务人员反馈调整培训重点。

- 考核与激励挂钩:将医保政策培训纳入医务人员“年度考核”“职称晋升”指标,对“考核优秀者”给予绩效奖励;对“多次违规人员”进行“强制复训”,直至合格。

营造“全员参与”氛围:政策不是“医保办的事”

- 领导带头学:医院管理层定期参加“医保政策专题会”,公开强调“医保合规是医院发展的生命线”,让医务人员感受到“重视不是口号”。

- 科室自主学:要求各科室每月开展“医保政策学习会”,由科室主任牵头,结合本科室特点讨论“如何规范诊疗行为”;医保办人员定期下科室“蹲点指导”,解决实际问题。

常见问题解答:医务人员最关心的3个问题

Q1:工作太忙,没时间参加培训怎么办?

A:利用“碎片化时间”学习!线上平台提供“5分钟政策速读”“案例短视频”,可利用晨会、交班间隙学习;线下培训优先选择“晚间+周末”,减少对临床工作的影响。

Q2:培训内容太“理论化”,记不住怎么办?

A:结合“临床场景”记忆!记“DRG病种分组”时,关联本科室常见病种(如“阑尾炎”的分组规则、支付标准);记“合理用药”时,集采药品优先使用”“辅助用药严格控制”等“口诀”。

Q3:培训后如何巩固效果?

A:建立“个人医保政策台账”,记录“学到的知识点”“遇到的问题”“解决方案”;定期参与“医保政策复盘会”,与同事分享“成功经验”和“踩坑教训”;将政策要求“贴在办公室”“夹在病历本”,随时查阅。

医保政策培训,是“投资”而非“成本”

在医保基金“严监管、强激励”的新形势下,医务人员的政策素养直接关系到医院的生存发展和患者的切身利益。一次有效的培训,能减少一次违规,提升一次疗效,赢得一份信任,医疗机构需将医保政策培训作为“一把手工程”,持续投入、精准施策;医务人员则要主动拥抱变化,把政策要求转化为“临床自觉”,唯有如此,才能在医保改革的浪潮中“行稳致远”,实现“患者得实惠、医院得发展、基金得安全”的多赢局面。

(注:本文政策内容参考国家医保局2025年重点工作部署及部分地方医保实施细则,具体执行以当地医保部门最新要求为准。)