病例基本信息

-

患者信息:

- 姓名、年龄、性别、联系方式。

- 主诉:患者最主要的就诊原因(如“牙齿不齐”、“嘴突”、“地包天”、“咬合不好”等)。

- 现病史:症状出现时间、发展过程、是否治疗过、效果如何。

- 既往史:全身性疾病(如心脏病、糖尿病、出血性疾病、骨代谢疾病等)、药物过敏史、正畸治疗史、口腔疾病史(如龋齿、牙周病、颞下颌关节紊乱病等)。

- 家族史:是否有类似错颌畸形、遗传病等。

-

初诊检查记录:

- 口内检查:

- 牙齿情况:

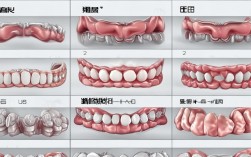

- 牙列:乳牙列、混合牙列、恒牙列。

- 牙齿数目:先天缺失、多生牙。

- 牙齿形态:过小牙、锥形牙、融合牙等。

- 牙齿位置:萌出情况(阻生、低位、高位)、倾斜、扭转、伸长、内收、唇/舌倾。

- 牙齿状况:龋坏、楔状缺损、磨损、牙折、牙髓活力、根尖周情况(需结合X线片)。

- 牙周状况:牙龈炎症、牙周袋深度、附着丧失、牙槽骨吸收(需结合牙周探诊和X线片)。

- 牙弓与咬合:

- 牙弓形态:尖圆形、方圆形、椭圆形。

- 牙弓大小:牙弓长度、宽度是否足够。

- 咬合关系:中性咬合、近中咬合(安氏III类)、远中咬合(安氏II类)、深覆合、深覆盖、开合、反合(个别牙反合、全牙列反合)、锁合、中线偏斜。

- 咬合曲线:Spee曲线深度、Wilson曲线。

- 上下颌牙齿大小比例(Bolton指数分析)。

- 口腔软组织:

- 唇系带位置(上、下唇系带附着点是否过低)。

- 舌体大小、位置(是否过大、吐舌习惯)。

- 口腔黏膜状况(溃疡、白斑等)。

- 唇颊舌肌功能状态(有无异常功能活动)。

- 牙齿情况:

- 面部检查:

- 正面观:

- 面型:长面型、短面型、正常面型。

- 面部对称性:左右是否对称,下颌中线与面部中线是否一致。

- 唇部:唇部丰满度、突度(休息位、自然位、微笑位)、上下唇闭合度。

- 颏部形态。

- 侧面观:

- 面部1/3比例:上、中、下面部高度是否协调。

- 鼻唇颏关系:鼻突度、唇突度、颏突度(审美平面)。

- 下颌平面角:高角、低角、均角。

- 颏部位置:后缩、前突、垂直向位置。

- 动态观察: 自然微笑、大笑、说话时的面部表情和肌肉协调性。

- 正面观:

- 颞下颌关节检查:

- 关节区有无压痛、弹响、杂音(开口初、开口末、闭口初)。

- 开口度、开口型(是否偏斜)。

- 咀嚼肌群(颞肌、咬肌、翼内肌等)有无压痛、肥大。

- 口腔功能检查:

- 咀嚼效率评估(可选)。

- 发音清晰度检查(尤其涉及前牙反合、开合、严重拥挤者)。

- 吞咽功能评估。

- 呼道通畅性(检查鼻甲、鼻中隔、腺样体等,排除口呼吸)。

- 口内检查:

-

X线片检查:

- 全口曲面断层片: 观察全口牙齿发育、萌出、位置、根尖周、牙槽骨、恒牙胚、多生牙、埋伏牙、颞下颌关节。

- 头颅侧位定位片: 正畸诊断的核心! 用于进行头影测量分析。

- 硬组织测量:

- 颅底结构(S, N)。

- 上颌位置(ANS, PNS, A点)。

- 下颌位置(B点, Pog, Gn, Go, Me)。

- 牙齿位置(上、下中切牙角、牙轴与颌平面/下颌平面/SN平面夹角等)。

- 上下颌骨关系(ANB角, Wits值, 面角)。

- 面部高度比例(前面高、后面高、前面高/后面高)。

- 下颌平面角(MP-FH, MP-SN)。

- 颏部位置。

- 软组织测量:

- 上下唇突度(相对于E线、审美平面)。

- 鼻唇角、颏唇角。

- 面部轮廓线。

- 硬组织测量:

- 根尖片: 必要时用于评估个别牙根情况、根吸收、牙槽骨破坏。

- 颞下颌关节片(薛氏位): 可疑TMD时拍摄。

- CBCT: 用于复杂病例(如埋伏牙定位、骨量评估、根尖病变三维观察、正颌手术规划)。

-

模型分析:

- 记存模型: 灌制高质量的工作模型。

- 模型测量:

- 牙冠宽度总和(上下颌左右侧)。

- 牙弓长度、宽度。

- 拥挤度分析(牙弓应有长度 - 牙齿实际宽度总和)。

- Spee曲线深度测量。

- Bolton指数分析(上下颌牙冠总宽度比)。

- 中线测量。

-

面颌照相:

- 正面像: 自然位、大笑位、闭唇位。

- 侧面像: 自然位、大笑位。

- 45°角像: 左、右。

- 口内像: 上颌牙列、下颌牙列、上颌右侧、上颌左侧、下颌右侧、下颌左侧(全面展示牙齿、咬合、牙龈)。

- 咬合像: 正中咬合、侧方咬合、前伸咬合(记录工作尖、引导尖)。

诊断

基于以上所有检查信息,进行综合分析,明确诊断:

-

主要诊断:

- 安氏分类: I类、II类1分类、II类2分类、III类。

- 毛氏分类: 更详细的错颌分类(如毛氏I类1:牙列拥挤;毛氏II类1:上颌前突;毛氏III类:近中错合等)。

- 骨骼类型: 骨性I类、骨性II类(上颌前突或下颌后缩)、骨性III类(上颌后缩或下颌前突)。

- 面部垂直向关系: 高角、低角、均角。

- 主要问题: 明确列出1-3个最核心的错颌问题(如:严重的上下颌牙弓拥挤、骨性III类错合伴反合、深覆合伴深覆盖、中线严重偏斜等)。

-

次要诊断:

其他存在的错颌问题(如:个别牙反合、开合、锁合、牙齿扭转、牙间隙、牙周问题、TMD问题、不良习惯等)。

-

病因分析:

- 遗传因素。

- 环境因素:口腔不良习惯(吮指、吐舌、咬唇、口呼吸)、乳牙早失/滞留、多生牙/缺失牙、佝偻病、内分泌疾病、外伤等。

-

诊断依据:

简要列出支持上述诊断的关键临床和影像学发现(如:头影测量ANB角>4°提示骨性II类;模型显示下牙弓拥挤度8mm;曲面断层显示4号牙埋伏阻生等)。

治疗计划

根据诊断、患者年龄、口腔状况、全身健康、患者及家属的期望值、经济能力等,制定个体化、分阶段的治疗计划。

-

治疗目标:

- 美学目标: 改善面部轮廓(如改善“凸面型”)、协调鼻唇颏关系、获得自然微笑、改善唇部丰满度和闭合度。

- 功能目标: 建立稳定、平衡、可重复的咬合关系(尖牙引导、组牙功能)、改善咀嚼效率、改善发音、稳定颞下颌关节、消除异常肌功能。

- 健康目标: 排列整齐的牙齿便于清洁,降低龋病和牙周病风险;维持牙周健康;保存牙体组织(避免不必要的磨耗);保存牙槽骨。

- 稳定目标: 矫治效果长期稳定,复发风险最小化。

-

治疗时机:

- 即刻治疗(如乳牙期/替牙期反合、严重功能性错合)。

- 混合牙列期矫治(解决替牙障碍、引导恒牙萌出、纠正不良习惯)。

- 恒牙列早期矫治(11-14岁,生长发育高峰期或高峰前期,利用生长潜力)。

- 恒牙列晚期矫治(18岁以上,生长发育停止,主要依靠牙齿移动)。

- 成人矫治(需关注牙周状况、颞下颌关节、修复需求等)。

-

治疗策略选择:

- 非拔牙矫治: 适用于轻度拥挤、牙弓轻度狭窄、有足够间隙排齐牙齿、面部突度可接受的情况,方法:扩弓、推磨牙向后、邻面去釉。

- 拔牙矫治: 适用于严重拥挤、牙弓严重狭窄、前突明显、需要大量内收前牙改善面型、 Bolton指数不调需要减数调整的情况,拔牙模式选择(如拔除4个第一前磨牙、拔除2个上颌第一前磨牙等)需根据具体病例分析决定。

- 掩饰性治疗: 在不进行正颌手术的情况下,通过正畸移动牙齿来改善骨性不调(如骨性II类通过内收上前牙或下前牙代偿;骨性III类通过下前牙唇展或上前牙舌展代偿),效果有限,需严格评估。

- 正畸-正颌联合治疗: 对于严重的骨性畸形(如严重的骨性II类或III类、严重开合、严重的面部不对称),需要先进行术前正畸,再行正颌手术,术后再进行精细的术后正畸,这是唯一能从根本上解决骨骼问题的方法。

- 多学科联合治疗: 如与牙周科合作控制牙周病后再正畸;与修复科合作进行修复前正畸;与口腔外科合作处理埋伏牙、多生牙、骨增量等;与儿童科合作处理不良习惯。

-

矫治器选择:

- 固定矫治器: 最为常用,高效精确,种类:

- 传统金属托槽(结扎丝/自锁)。

- 陶瓷托槽(美观)。

- 舌侧矫治器(完全隐形,技术要求高)。

- 活动矫治器: 早期矫治、简单病例、保持器。

- 隐形矫治器: 如隐适美、时代天使等,美观舒适可摘,依赖患者配合,适用于轻中度错颌,需进行精细的数字化方案设计和定期监控。

- 功能矫治器: 用于矫治生长发育期儿童的骨性II类或III类错合(如FR-III、 twin-block、Herbst等)。

- 固定矫治器: 最为常用,高效精确,种类:

-

治疗阶段:

- 第一阶段: 排齐整平牙弓(解除拥挤、纠正扭转、打开/关闭咬合)。

- 第二阶段: 关闭拔牙间隙(调整前后牙关系、建立咬合)。

- 第三阶段: 精细调整(改善牙根平行、调整咬合接触点、改善上下牙弓关系)。

- 第四阶段: 保持(防止复发)。

-

预后评估:

- 分析治疗难度和风险(如牙周状况差、骨性严重不调、患者配合度低等)。

- 预测治疗效果(面部改善、咬合改善、稳定性的可能性)。

- 可能出现的并发症及应对措施(如牙根吸收、牙槽骨吸收、复发、TMD症状等)。

沟通与知情同意

- 详细解释: 用患者能理解的语言解释诊断、治疗方案、预期效果、治疗时间、费用、可能的风险和替代方案。

- 展示资料: 利用模型、照片、X线片、模拟效果图(尤其隐形矫治方案)进行直观展示。

- 讨论期望: 了解患者及家属的具体期望,调整治疗目标使其现实可行。

- 签署知情同意书: 确保患者充分理解并同意治疗方案后签署。

治疗过程记录与监控

- 定期复诊: 按计划复诊,加力调整,监控牙齿移动、咬合变化、口腔卫生、牙周状况。

- 阶段性记录: 在关键治疗节点(如排齐后、关闭拔牙间隙后、拆除矫治器前)拍摄口内像、面像、必要时拍X线片,评估进展。

- 方案调整: 根据治疗进展和出现的问题,及时调整治疗计划。

治疗结束与保持

- 拆除矫治器: 当达到治疗目标后拆除固定矫治器或结束隐形矫治。

- 保持器: 至关重要! 防止复发。

- 种类: Hawley保持器(活动)、透明压膜保持器(活动)、固定舌侧丝保持器。

- 佩戴要求: 通常全天佩戴(除进食刷牙)至少6-12个月,之后夜间长期佩戴。

- 结束评估: 拆除矫治器时拍摄最终面像、口内像、X线片,与初诊资料对比,评估治疗效果。

- 长期随访: 建议定期(如每年)复查,监控保持效果和口腔健康状况。

牙齿矫正病例分析是一个动态、综合、循证的过程,正畸医生需要像侦探一样收集所有线索(检查资料),像建筑师一样设计蓝图(治疗方案),像艺术家一样追求功能与美学的和谐(治疗目标),并像伙伴一样与患者沟通协作(知情同意与保持)。严谨的分析是成功矫正的基础。

以上框架是通用性的。每个病例都是独特的,分析必须基于个体患者的具体检查结果。 在实际操作中,正畸医生会根据经验和专业知识,对上述框架进行灵活应用和重点突出。