医保政策范围内意思是什么?哪些费用能报?一篇读懂医保报销核心逻辑

“医生,这个药医保能报吗?”“住院总费用5万,医保能报多少?”“为什么同样的检查,别人报了我没报?”——在就医报销时,“医保政策范围内”是绕不开的核心概念,很多人对这个词一知半解,甚至误以为“只要用了医保就能报销”,结果拿到账单时才发现自己承担了不少费用,我们就用最通俗的语言,结合最新医保政策,一次性讲清“医保政策范围内”到底是什么,哪些费用能报、哪些不能报,以及如何判断自己的费用是否在报销范围内。

先搞懂:医保政策范围内费用,到底指什么?

医保政策范围内费用(也叫“医保目录内费用”),是指国家《基本医疗保险药品目录》《诊疗项目目录》《医疗服务设施范围》三大目录中规定的,可以由医保基金支付的合理医疗费用。

打个比方:医保就像一个“团购平台”,国家通过谈判和筛选,把安全有效、价格合理的药品、治疗项目和服务设施列入“团购清单”(即三大目录),参保人在就医时使用这些“清单内”的项目,医保基金就会按照一定比例“凑份子”(报销),而“清单外”的项目则需要个人自费。

注意:这里的关键词是“合理”——即使费用在目录内,如果属于“过度医疗”“非必需医疗”,医保也可能不报销(比如无指征的CT检查)。

三大目录拆解:哪些费用在“政策范围内”?

要判断费用是否在政策范围内,直接对照三大目录即可,2025年国家医保药品目录调整后,目录内药品已达3088种(含西药、中成药、中药饮片),覆盖了常见病、慢性病、重大病用药需求,我们重点看最常用的药品、诊疗、设施目录:

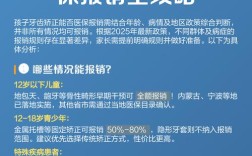

▍1. 药品目录:甲类全报,乙类部分报,目录外不报

药品目录分为甲类、乙类和目录外(丙类)三类,报销规则差异很大:

-

甲类药品(如阿司匹林、胰岛素、青霉素等基础常用药):

临床治疗必需、使用广泛、疗效确切,医保基金按100%比例支付(具体报销比例看当地政策,个人不承担目录内费用)。 -

乙类药品(如部分抗生素、抗肿瘤药、慢性病用药如二甲双胍等):

可供临床治疗选择,疗效确切但价格相对较高,需个人先“自付一定比例”(一般为5%-10%),剩余部分再按医保报销比例计算,比如某乙类药100元,个人自付10元后,剩余90元按70%报销,最终医保报销63元,个人承担37元。 -

目录外药品(丙类):

不在医保目录内的药品,全部自费,比如部分进口抗癌药(如之前未纳入的PD-1抑制剂)、罕见病用药、滋补类中药(如人参、燕窝)等,但注意!2025年国家医保谈判后,很多“天价药”被纳入目录(如治疗肺癌的阿美替尼、治疗糖尿病的德谷胰岛素),目录外药品范围正在缩小。

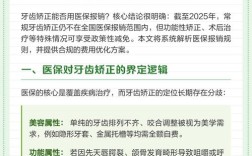

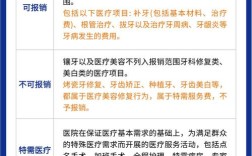

▍2. 诊疗项目目录:治疗性项目能报,非治疗性不报

诊疗项目包括检查、治疗、手术、护理等,核心判断标准是“是否属于疾病诊疗必需”:

-

能报销的诊疗项目:

常规检查(如血常规、X光、CT)、手术治疗(如阑尾炎手术、骨折内固定术)、物理治疗(如康复训练、针灸)、医用材料(如心脏支架、人工关节,国产报销多、进口部分报销)等。 -

不报销的诊疗项目:

非疾病治疗(如美容整形、近视矫正、减肥)、生活服务类(如病房空调费、护工费)、非必需检查(如健康体检、PET-CT)、实验性项目(如未经批准的临床试验)等。

例外:部分省份对“中医特色诊疗”(如拔罐、艾灸)有报销政策,具体看当地医保规定。

▍3. 医疗服务设施目录:床位费、设施费有上限

医疗服务设施主要指住院期间使用的病房、床位、医疗设备等,报销规则是“限额内按比例报销”:

-

可报销的设施:

普通病房床位费(一般不超过当地医保规定的“普通病房日均标准”,如某地规定普通病房床位费最高150元/天,超过部分自费)、重症监护室床位费(限额更高)、手术费、护理费等。 -

不报销的设施:

特需病房(如VIP病房、家庭病房)、空调费、电视费、电话费、出院后院外购药费用等。

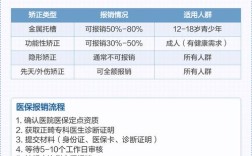

划重点!“政策范围内”≠“全额报销”,这3个因素决定最终报销额

很多人以为“费用在政策范围内就能全报”,其实医保报销还受三个关键因素影响:起付线、报销比例、封顶线。

-

起付线:“医保报销的门槛”,低于这个金额不报,超过部分才开始报,比如某地住院起付线:一级医院500元,二级医院800元,三级医院1000元,住院总费用1万元,起付线1000元,剩余9000元才进入报销计算。

-

报销比例:“医保基金给你凑的份子钱”,与医院等级、参保类型(职工医保/居民医保)、费用类型(门诊/住院)相关,职工医保住院报销比例一般70%-90%,居民医保50%-70%(三级医院比例更低,小医院比例更高)。

-

封顶线:“医保报销的上限”,超过部分不报,2025年全国职工医保年度封顶线一般约20万-50万元(各地不同),居民医保约10万-30万元。

举个例子:职工医保参保人老王,在三级医院住院,总费用2万元,其中目录内费用1.8万元,目录外费用2000元,当地政策:三级医院起付线1000元,报销比例80%,封顶线50万元。

计算方式:

① 目录外费用2000元:全自费;

② 目录内费用1.8万元 - 起付线1000元 = 1.7万元;

③ 1.7万元 × 80%报销比例 = 1.36万元(医保报销);

④ 个人承担:2000元(目录外)+ 1000元(起付线)+ 3400元(1.7万×20%)= 6400元。

如何查询自己的费用是否在“政策范围内”?3个实用方法

想知道某项药品、检查或治疗是否在医保目录内?试试这3个方法:

国家医保服务平台APP/官网

下载“国家医保服务平台”APP,点击“药品查询”“诊疗项目查询”,输入名称即可查看是否在目录内、甲类还是乙类,官网(http://www.nhsa.gov.cn)也有“医保药品目录查询”功能。

医院医保办或医生/药师

就医时直接问医生:“这个药/检查在医保目录内吗?”或让药师查询,医生和药师通常能根据当地政策给出明确答复。

当地医保局官网或12393热线

各省市医保局官网会公布最新的“三大目录”,也可拨打全国医保服务热线12393,提供参保地、项目名称,客服会帮你查询。

避坑指南:这些误区千万别踩!

误区1:“医保卡余额用完就不能报销”

❌ 错误!医保报销与个人账户余额无关(职工医保个人账户的钱可用于门诊/药店支付,但报销主要靠统筹基金),只要费用在政策范围内,即使个人账户余额为0,医保基金仍会按规定报销。

误区2:“住院越贵,报销比例越高”

❌ 错误!报销比例与“费用是否在目录内”“医院等级”“起付线”相关,与总费用无直接关系,目录外费用越多,个人自费反而越高。

误区3:“医保目录全国统一”

❌ 错误!国家层面统一制定药品目录,但诊疗项目和医疗服务设施目录由各省制定,存在地区差异,比如某省对“中医理疗”报销,邻省可能不报。

理解“政策范围内”,合理规划就医报销

“医保政策范围内”是医保报销的核心门槛,它明确了“哪些钱能报”,但最终能报多少,还要看起付线、报销比例、封顶线,作为参保人,记住3个关键步骤:

- 就医前:提前查询药品/项目是否在目录内(优先选择目录内);

- 就医中:主动告知医生“按医保报销范围用药/治疗”;

- 出院后:核对费用清单,确认目录内费用、起付线、报销比例是否正确。

医保是“保基本”的社会保障,无法覆盖所有费用,但了解“政策范围内”的逻辑,能帮我们减少不必要的自费支出,让医保资源发挥最大价值,如果还有疑问,欢迎评论区留言,我们一起探讨!

(注:本文政策依据2025-2025年国家及地方医保政策,具体报销规则以当地医保部门最新规定为准。)