上牙齿矫正(正畸治疗)的核心原理在于利用生物力学原理,通过施加持续、轻柔、可控的力,引导牙齿在牙槽骨中进行生理性移动,从而达到排列整齐、改善咬合、改善面型的目的。

这个过程可以分解为以下几个关键步骤和原理:

牙齿移动的生物学基础:牙周膜的改建

- 牙齿并非“长死”在骨头里: 牙齿通过牙周膜(一层充满神经、血管和细胞的致密结缔组织)牢固地连接在牙槽骨(包围牙齿的骨头)中,牙周膜是牙齿移动的关键媒介。

- 压力与张力: 当施加在牙齿上的力不均衡时(比如矫正器产生的力),牙齿周围的牙周膜会受到压力和张力。

- 压力侧: 牙齿受力方向指向骨头的一侧,牙周膜受压,这会刺激破骨细胞的活性,溶解吸收(骨吸收)牙槽骨,为牙齿移动腾出空间。

- 张力侧: 牙齿受力方向背离骨头的一侧,牙周膜被拉伸,这会刺激成骨细胞的活性,沉积新骨(骨形成),填补牙齿移动后留下的空隙。

- 生理性移动: 牙齿就在这种“前方破骨,后方成骨”的循环中,缓慢、稳定地移动到新的位置,这个过程被称为骨改建,移动速度通常控制在每月约1毫米左右,这是骨组织能够安全适应和重建的速度。

矫正器的作用:传递和控制力

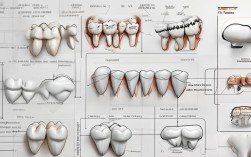

- 矫正器系统: 包括托槽(粘在牙齿表面的小金属或陶瓷槽沟)、弓丝(穿过托槽槽沟的金属丝)、带环(用于大磨牙)、橡皮筋(用于颌间牵引)、种植体支抗(微种植钉)等。

- 力的传递: 医生根据牙齿移动的目标,预先将弓丝弯制成特定的形状(比如波浪形、阶梯形、后倾弯等),当弓丝被放入托槽后,弓丝会试图恢复其原始形状,这个恢复力就会通过托槽传递给牙齿,产生移动牙齿所需的力。

- 力的控制:

- 轻柔力: 矫正的核心是施加持续、轻柔的力,过大的力会导致牙齿周围组织损伤(如牙根吸收、骨坏死),反而会阻碍移动甚至造成伤害。

- 三维移动: 通过精确设计托槽的位置、弓丝的形态和附件的使用,可以控制牙齿在水平(唇舌向)、垂直(压低/伸长)、近远中(前后)、旋转等多个方向上的移动。

- 内收:将前牙向口腔内移动,改善“龅牙”。

- 压低:将过长的牙齿压低。

- 伸长:将过短的牙齿拉长。

- 整平:将参差不齐的牙列排齐。

- 关闭拔牙间隙:通过滑动法或关闭曲法移动牙齿关闭因拔牙留下的空隙。

- 纠正中线:将牙齿移动到正确的中线位置。

- 支抗控制: 这是矫正成功的关键,为了移动目标牙齿(比如前牙内收),需要利用其他牙齿(后牙)作为“支点”(支抗),强大的支抗(如微种植体支抗)能确保后牙不动,只让前牙移动,弱支抗则允许后牙也发生少量移动。

矫正的阶段性过程

- 初期排齐与整平: 使用较细的圆丝或方丝,解除牙齿拥挤,将牙弓排齐,建立良好的咬合曲线。

- 关闭拔牙间隙(如需要): 利用弓丝的弹性或特殊装置(如关闭曲、滑动法)移动前后牙,关闭因拔除前磨牙等牙齿留下的空隙。

- 精细调整: 使用更粗、更硬的方丝,精确调整牙齿的转矩(牙齿在牙槽骨内的倾斜度)、轴倾度(牙齿在牙弓中的倾斜角度)和咬合关系(上下牙齿尖窝相对关系),达到稳定、功能良好的咬合。

- 保持: 矫正完成后,牙齿有回到原位的趋势(复发),必须佩戴保持器(如透明压膜保持器、Hawley保持器、固定保持丝),等待牙槽骨和牙周组织完全稳定下来,巩固矫正效果,保持期通常需要1-2年,甚至更长时间。

关键影响因素

- 患者合作: 严格遵守医嘱(如佩戴橡皮筋、避免过硬食物、注意口腔卫生)对矫正效果至关重要。

- 医生技术: 正畸医生的专业判断、方案设计、操作精细度直接影响矫正效果和效率。

- 个体差异: 年龄(青少年骨改建通常更快)、牙周健康状况、骨骼条件、遗传因素等都会影响矫正的难度、速度和最终效果。

- 矫正器类型: 传统金属托槽、陶瓷托槽、自锁托槽、隐形矫正器(如隐适美)等,其施加力的原理本质相同(都是通过托槽和弓丝/牙套施加力),但舒适度、美观度、操作方式、清洁难度有所不同。

上牙齿矫正的原理本质上是利用生物力学原理,通过矫正器系统施加持续、轻柔、可控的力,刺激牙周膜和牙槽骨发生生理性改建(压力侧骨吸收,张力侧骨形成),从而引导牙齿在三维空间中精确移动到目标位置,最终实现牙齿排列整齐、咬合功能正常、面部协调美观的目标。 这是一个需要时间、专业技术和患者共同配合的复杂生物学过程。