孩子牙齿矫正的时机并没有一个绝对的“几岁必须矫正”的答案,而是取决于孩子具体的牙齿、颌骨发育情况以及存在的错颌畸形类型,根据儿童生长发育的特点,我们可以将矫正时机分为几个关键阶段:

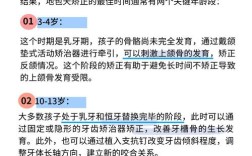

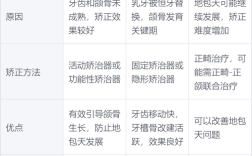

🦷 1. 乳牙期(约3-6岁)

- 重点: 功能性、骨性问题的早期干预。

- 适合矫正的情况:

- 反颌(地包天): 这是最需要早期干预的问题之一,下前牙包在上前牙里面,会限制上颌骨发育,导致面中部凹陷,可能影响咀嚼功能和恒牙萌出,通常在3-4岁就可以开始干预。

- 严重的深覆合(咬合太深): 上前牙盖住下前牙过多,可能导致下前牙创伤或面部比例失调。

- 严重的开颌(上下前牙咬不上): 影响咀嚼和发音。

- 后牙反颌(锁颌): 上下后牙咬合时,颊尖相对,导致咀嚼效率低,可能影响颌骨发育。

- 不良口腔习惯: 如长期吮指、咬唇、吐舌、口呼吸等,这些习惯可能导致牙齿和颌骨发育异常,在习惯形成后即可开始干预。

- 严重的下颌后缩(小下巴): 影响面部美观和功能。

- 目的: 引导颌骨向正常方向生长,纠正不良习惯,为恒牙萌出创造空间,防止错颌畸形加重。

- 矫治器类型: 通常使用简单的活动矫治器、功能矫治器(如FR、生物调节器等)或简单的固定矫治器。

🔄 2. 替牙期(混合牙列期,约6-12岁)

- 重点: 这是干预的黄金时期,利用颌骨的生长潜力,解决骨性和牙性问题。

- 适合矫正的情况:

- 替牙障碍: 如乳牙早失导致邻牙倾斜占据空间,恒牙萌出位置异常;乳牙滞留导致恒牙异位萌出。

- 个别牙反颌/锁颌: 及时纠正,防止问题扩大。

- 上颌前突(龅牙): 利用生长潜力进行干预。

- 下颌后缩: 利用功能性矫治器引导下颌向前生长。

- 牙弓狭窄: 利用扩弓器为恒牙提供空间。

- 严重的牙齿拥挤: 在替牙期进行干预,可以引导恒牙正常萌出,减少后期恒牙期拔牙的可能性。

- 深覆合/深覆盖: 在替牙期进行干预效果更好。

- 面部不对称: 早期发现并干预。

- 目的: 引导颌骨和牙齿向正常方向生长,利用生长潜力纠正骨性问题,管理替牙过程,为恒牙萌出创造最佳环境,简化后续治疗。

- 矫治器类型: 功能矫治器(如 twin-block, activator, Herbst等)、扩弓器、活动矫治器、简单的固定矫治器(如部分固定矫治器)。

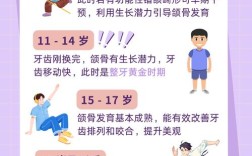

🦷 3. 恒牙早期(约11-14岁)

- 重点: 主要解决牙齿排列和咬合问题(牙性错颌),此时大部分恒牙已萌出,颌骨发育接近完成,但仍有少量生长潜力可利用。

- 适合矫正的情况:

- 牙齿拥挤: 这是最常见的问题,需要排齐牙齿。

- 牙齿稀疏: 关闭间隙或集中间隙。

- 龅牙(上颌前突): 通常需要内收上前牙。

- 地包天(反颌): 如果是骨性的,可能需要结合正颌手术;如果是牙性的,可以在此期矫正。

- 深覆合/深覆盖: 纠正咬合关系。

- 中线不齐: 调整上下牙列中线一致。

- 咬合创伤: 调整咬合关系。

- 目的: 排齐牙齿,调整咬合关系,改善面部美观和口腔功能,稳定治疗效果。

- 矫治器类型: 固定矫治器(托槽矫治器,即“钢牙”或陶瓷牙)是主流选择。 隐形矫治器(如隐适美、时代天使等)在这个阶段应用也越来越广泛,活动矫治器在此阶段应用较少。

📌 总结关键点

- 没有“一刀切”的年龄: 矫正时机必须由专业的正畸医生根据孩子的具体检查(包括口腔检查、模型分析、X光片等)来决定。

- 早期干预很重要: 对于骨性错颌(如地包天、小下巴、上颌前突)和不良习惯,乳牙期或替牙期的早期干预非常关键,可以引导颌骨正常发育,避免问题恶化,有时能大大简化甚至避免后期的复杂治疗(如正颌手术)。

- 替牙期是黄金期: 6-12岁是利用颌骨生长潜力进行干预的最佳时机,很多问题在此期干预效果事半功倍。

- 恒牙期是主要治疗期: 11-14岁左右,大部分恒牙萌出后,是进行系统性牙齿矫正排齐和咬合调整的主要时期。

- 定期检查: 建议孩子从7岁左右开始,每年进行一次正畸专科检查,即使没有明显问题,医生也能监测牙齿替换和颌骨发育情况,及时发现潜在问题,把握最佳干预时机。

- 信号提示: 如果家长发现孩子有以下情况,应尽早咨询正畸医生:

- 地包天(下排牙包住上排牙)

- 龅牙(上门牙明显突出)

- 牙齿明显拥挤、重叠、扭转

- 牙齿缝隙过大

- 咬合时上下牙齿咬不上(开颌)或咬得太深(深覆合)

- 下巴明显后缩或歪斜

- 乳牙早失或滞留

- 替牙顺序明显异常

- 有长期吮指、咬唇、吐舌、口呼吸等不良习惯

📎 建议

不要自行判断孩子是否需要矫正以及何时矫正。 最稳妥的做法是带孩子去看专业的正畸医生(通常是儿童口腔医生或正畸专科医生),医生会进行全面评估,给出最适合您孩子的个性化治疗建议和时机,早期发现问题,早期干预,往往能获得更好的效果,对孩子的口腔健康、面部美观和自信心都有长远的好处。💪🏻