种牙了还能矫正牙齿吗?资深牙科专家:关键看这3点,效果和安全两不误

“好不容易种了颗牙,结果旁边的牙齿越来越歪,笑起来都不自信了……这时候还能做矫正吗?会不会把刚种的牙弄松动?”

在门诊中,常有患者带着这样的困惑咨询,随着种植牙和牙齿矫正的普及,“种牙后能否矫正”已成为越来越多关注口腔健康的人关心的问题,我们就从专业角度详细拆解:种牙后到底能不能矫正?哪些情况适合做?又该如何确保安全与效果?

先明确:种牙后,绝大多数情况下是可以矫正的!

首先要打破一个误区:种植牙和牙齿矫正并非“对立”关系,种植牙是通过外科手术将人工牙根(种植体)植入牙槽骨,替代缺失牙的“根基”;而牙齿矫正(正畸)是通过施加外力,引导牙齿在牙槽骨内移动,排列整齐、调整咬合。

两者的核心区别在于:种植体是“人工牙根”,与牙槽骨发生“骨结合”(类似骨折愈合),通常3-6个月后完全稳定,不会像天然牙一样移动;而天然牙具有牙周膜,可以在外力下缓慢移动。

只要种植体本身稳固、符合条件,种牙后完全可以通过矫正调整其他牙齿的位置,甚至能通过矫正改善种植牙的受力、延长其使用寿命。

这3类情况,种牙后矫正“很有必要”!

并非所有种牙后都需要矫正,但以下3类情况,矫正不仅能提升美观,更能保护口腔健康:

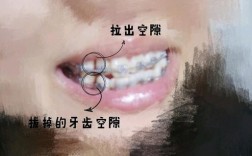

种植牙旁边的天然牙倾斜、移位

缺牙后,如果不及时修复,邻牙会向缺隙倾斜、对颌牙会伸长,导致咬合紊乱,这时候即使做了种植牙,若邻牙位置不佳,会影响种植牙的受力均匀性,长期可能造成种植体松动、折断,通过矫正将倾斜的牙齿扶正,能让种植牙“独木不成林”变成“团队协作”,更稳定。

多颗牙缺失后,剩余牙齿排列不齐

比如缺了好几颗牙,剩下的牙齿“各自为战”,出现拥挤、稀疏、咬合创伤等问题,这时候可以先通过矫正调整剩余牙齿的位置,为种植牙创造“理想空间”(比如确定种植体的精确位置、保证邻牙有足够的间隙),甚至避免“以邻代桥”(用相邻牙齿支撑种植牙),减少对天然牙的损伤。

种植牙本身位置不佳,影响咬合或美观

少数情况下,种植牙可能因手术设计或骨条件限制,位置偏移(比如太靠前、太靠后、角度倾斜),导致“假牙”和天然牙咬合不上、笑起来不对称,这时候可以通过矫正移动其他天然牙,与种植牙“适配”,或者结合修复治疗(如戴牙冠、贴面)调整整体美观。

种牙前矫正 vs 种牙后矫正?时机选择很关键!

虽然种牙后可以矫正,但更优的选择往往是:“能先矫正,再种牙”最好;若已种牙,则需评估后决定矫正方案。

✅ 优先选择:“先矫正,再种牙”

如果缺牙后、种牙前发现牙齿排列问题(如邻牙倾斜、对颌牙伸长),建议先通过矫正将牙齿移动到理想位置,再进行种植牙手术,这样种植体可以植入“最佳位置”,避免后期因种植牙位置不佳导致的二次矫正。

✅ 不得不选:“种牙后矫正”

若种植牙已经完成(尤其是骨结合稳定后),或因骨条件限制必须先种牙(如骨量不足需要植骨,需先种牙保存间隙),则需进入“种牙后矫正”流程。

种牙后矫正前,必须做好这4项关键评估!

种牙后矫正并非“想做就能做”,必须由正畸医生和种植医生联合会诊,评估以下4点:

种植体的“健康状况”——稳固是前提

种植体是否稳固,直接关系到矫正的安全性,医生会通过:

- 临床检查:轻摇种植牙,判断有无松动;

- X线片:观察种植体周围骨结合情况(骨密度、骨吸收情况);

- 咬合测试:检查种植牙当前受力是否均匀。

若种植体松动、周围骨吸收超过1/3,或存在咬合创伤,需先治疗种植体问题(如调颌、植骨),待稳定后再考虑矫正。

种植体的“位置与方向”——影响矫正方案设计

种植体的位置(前后、左右、高低)和角度(是否倾斜),会限制相邻牙齿的移动方向和空间。

- 若种植体偏向唇侧(靠前),而邻牙需要向舌侧(向后)移动,可能会受到种植体阻挡;

- 若种植体角度倾斜,可能需要通过矫正“开辟”间隙,或调整咬合平面。

需通过CBCT(三维锥形束CT)精确测量种植体的位置和方向,结合牙齿排列情况,设计“避开种植体”的移动路径。

剩余天然牙的“移动潜力”——空间是关键

矫正的本质是“牙齿在牙槽骨内移动”,需要足够的“移动空间”,医生会评估:

- 缺牙间隙大小:若缺牙间隙已被邻牙占据,可能需要通过“邻牙去釉”(少量磨除牙釉质)开辟间隙;

- 牙槽骨条件:天然牙周围的牙槽骨是否足够健康(有无骨吸收),能否承受矫正力量。

若牙槽骨严重吸收、牙齿移动空间不足,可能需要结合正颌手术(针对骨性问题)或修复治疗(如连冠修复)辅助。

咬合关系的“整体调整”——功能与美观并重

矫正不仅是“排齐牙齿”,更要恢复稳定的咬合,种牙后需评估:

- 咬合平面是否平整:若对颌牙伸长导致咬合平面倾斜,需先伸长牙齿或压低对颌牙;

- 肌肉功能是否协调:若长期咬合紊乱导致咀嚼肌疼痛,需先进行咬合调整,再开始矫正。

种牙后矫正,这3类方法更安全!

根据种植体位置、牙齿移动需求和美观要求,医生会选择不同的矫正方式,核心原则是:“避免对种植体施加过大非轴向力”(即避免让种植牙承受“侧向力”,否则可能影响稳定性)。

传统金属托槽矫正——性价比高,力度可控

通过金属托槽和弓丝施加力量,移动天然牙,优势是力量稳定,医生能精确控制牙齿移动方向,尤其适合需要“复杂移动”(如扭转、压低、伸长)的情况,注意:弓丝末端需做“弯制处理”,避免末端刺激种植体周围牙龈。

隐形矫正——美观舒适,适合轻度到中度问题

通过透明牙套施加柔和力量,每副牙套移动牙齿0.25mm左右,优势是美观、可摘戴,方便清洁种植牙周围,但需注意:若种植体位置阻挡牙齿移动,可能需要在牙套上“附件”(小树脂凸起)辅助移动,或后期结合“精细调整”。

舌侧矫正——“隐形”于内侧,适合对美观要求高者

将托槽粘在牙齿内侧,完全外露,优势是美观度最高,但技术难度大,对医生要求高,需特别注意:舌侧托槽的弓丝末端需精细打磨,避免摩擦种植体牙龈。

矫正期间,这4点“护牙”细节要做好!

种牙后矫正,口腔护理比普通矫正更严格,重点保护种植体和天然牙:

清洁“双重点”:种植牙+托槽

- 种植牙周围:使用种植牙专用牙刷(如尖头刷)、冲牙器,每天至少清洁2次,避免食物残积导致种植体周围炎;

- 托槽周围:使用正畸牙刷(如小头软毛刷)、牙线穿引器,彻底清除托槽邻面的菌斑。

饮食“避坑”:不咬硬物,少吃过黏食物

- 避免啃苹果、坚果、骨头等硬物,防止托槽脱落、种植体受力过大;

- 少吃口香糖、年糕等黏性食物,避免粘掉托槽或粘在种植牙上。

复诊“准时”:医生监控种植牙和牙齿移动

- 每4-6周复诊1次,医生会检查:种植牙有无松动、牙龈有无红肿;牙齿移动是否按计划进行,是否需要调整力量。

- 若出现种植牙周围疼痛、出血,或牙齿移动异常,需立即复诊。

保持“坚持”:矫正结束后必须戴保持器

矫正结束后,牙齿需要“稳定”在新位置,尤其是种植牙旁边的天然牙,移动后更容易复发,必须按要求戴保持器(通常白天戴透明保持器,晚上戴哈雷保持器),并定期复查种植体情况。

常见误区:解答你的3个“担心”!

❌ 误区1:“矫正会让种植牙松动?”

真相:矫正施加的是“轻柔、持续的力量”,主要作用于天然牙的牙周膜,只要种植体骨结合稳定,且医生控制好力量(避免对种植牙施加侧向力),不会导致种植牙松动,相反,通过矫正调整咬合,能让种植牙受力更均匀,反而延长使用寿命。

❌ 误区2:“种牙后矫正,时间会比普通矫正长?”

真相:矫正时间主要取决于牙齿移动的复杂程度,与“是否种牙”无直接关系,若只是轻微排齐,1年左右即可;若需要复杂调整(如纠正咬合平面、开辟间隙),可能需要1.5-2年,医生会通过CBCT和模型提前预估时间。

❌ 误区3:“年龄大了,种牙后矫正风险高?”

真相:只要全身健康状况良好(如无严重糖尿病、骨质疏松),老年人同样可以种牙后矫正,老年人缺牙多、牙齿问题复杂,矫正不仅能改善美观,更能恢复咀嚼功能,提高生活质量。

种牙后矫正,“专业评估+个性化方案”是核心!

种牙后能不能矫正?答案是:能,但必须满足“种植体稳固、有足够移动空间、咬合可调整”三大前提,且需由正畸医生和种植医生联合会诊,制定个性化方案。

如果你正面临“种牙后牙齿不齐”的困扰,别盲目担心,也别自行尝试“土方法”,建议先到正规医院的口腔科或口腔正畸科做全面检查(包括CBCT、模型分析、咬合评估),让医生为你判断“是否适合矫正”“哪种方式最适合”。

一口整齐的牙齿,不仅关乎美观,更关乎口腔健康和全身健康,种牙不是终点,矫正也不是“奢侈品”,而是让牙齿功能与美学兼得的“健康投资”。

如果你还有其他牙齿问题,欢迎评论区留言,资深牙科团队为你在线解答!