如何判别牙齿需要矫正?这5个信号+3个自查方法,一看就知道

牙齿矫正不仅是“变美”的需求,更是口腔健康的重要保障,很多人对“牙齿是否需要矫正”存在困惑:要么觉得“有点不齐但还能忍”,要么担心“矫正太麻烦而错过最佳时机”,作为牙科专家,今天我就从专业标准、直观信号、自查方法三个维度,帮你科学判断牙齿是否需要矫正,同时解答常见误区,让你少走弯路。

先明确:牙齿矫正的核心目标是什么?

在判断“是否需要矫正”前,我们要先清楚矫正的根本目的:不仅仅是排齐牙齿,更是通过调整牙齿、颌骨、咬合的关系,实现功能(咀嚼、发音)、健康(牙周、关节)、美观(面部协调)的三重平衡。

是否需要矫正,不能只看“牙齐不齐”,更要看是否存在影响健康、功能或心理的问题。

5个典型信号:出现这些情况,建议尽快检查!

如果你有以下任意一种或多种情况,就需要警惕牙齿问题,及时咨询正畸医生:

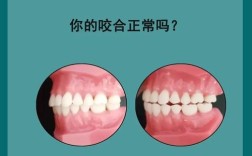

信号1:咬合异常——不只是“咬不上”这么简单

咬合是牙齿矫正的核心关注点,异常咬合会直接导致咀嚼效率低、牙齿磨损、关节疼痛等问题,具体表现为:

- 深覆合:上牙盖住下牙过多(超过下牙1/3),容易咬到上牙龈,导致牙龈萎缩、下牙磨损。

- 深覆盖:俗称“龅牙”,上牙突出下牙过多(超过3mm),不仅影响美观,还可能咬到上唇黏膜,引发口腔溃疡。

- 反颌(地包天):下牙包住上牙,或下巴前突,这是骨性问题,会限制面部发育,成人后还可能加重关节负担。

- 开颌:上下牙咬合时,中间有缝隙(即使紧闭嘴巴也无法闭合),会导致咀嚼无力、发音不清(如“s”音模糊)。

- 锁颌:上后牙舌侧与下后牙颊侧对咬,像“牙齿打架”,清洁困难,容易蛀牙、牙周炎。

信号2:牙齿排列不齐——镜子里的直观信号

牙齿排列问题是最容易被察觉的,常见情况包括:

- 拥挤:牙齿量大于牙弓容量,导致牙齿扭转、重叠(如“虎牙”外凸、门牙“歪斜”),清洁死角多,易堆积牙菌斑。

- 稀疏:牙缝过大(超过1mm),不仅影响美观,还可能导致食物嵌塞,刺激牙龈。

- 中线不齐:上下牙弓的中线(门牙缝)与面部中线(鼻尖、下巴中点)不一致,可能偏左或偏右,影响面部对称。

信号3:口腔健康问题反复出现——牙齿不齐的“后遗症”

如果牙齿排列不齐,清洁会变得困难,即使认真刷牙,也可能出现以下问题:

- 牙龈红肿、出血:牙齿拥挤或重叠处,牙刷刷不到,牙菌斑堆积,引发牙龈炎。

- 频繁蛀牙:牙缝深处食物残渣残留,细菌滋生,导致邻面龋(牙缝蛀牙)。

- 牙槽骨吸收:长期咬合异常或清洁不到位,可能导致牙槽骨萎缩,牙齿松动。

信号4:功能受影响——吃饭、说话都不舒服

牙齿是咀嚼和发音的器官,排列或咬合异常会直接影响功能:

- 咀嚼效率低:咬合不稳,食物无法充分磨碎,增加肠胃负担,可能消化不良。

- 发音不清:如“地包天”“开颌”可能导致“s”“z”“c”等齿音发音不准,影响沟通。

- 颞下颌关节紊乱(TMD):咬合异常可能导致关节受力不均,出现张嘴响、关节疼、嘴巴张不开等症状。

信号5:心理负担——不敢笑、不自信

牙齿问题对心理健康的影响常被忽视,但却是“需要矫正”的重要信号:

- 不敢露齿笑、拍照时捂嘴,因牙齿不齐/龅牙/地包天感到自卑;

- 因牙齿问题产生社交焦虑,不敢与人近距离交流。

3个自查方法:在家也能初步判断

如果你不确定自己是否有上述问题,可以通过以下简单方法自查(注意:自查不能替代专业检查,最终需以医生诊断为准):

方法1:咬合纸测试(判断咬合是否正常)

- 准备:一张薄纸片(如A4纸撕成条)。

- 操作:将纸片放在后牙咬合面,然后闭嘴咬紧,观察纸片被咬住的位置和程度。

- 判断:

- 若纸片在大部分后牙都能被咬住,且力度均匀,基本正常;

- 若只有部分牙齿咬住纸片,或某处咬痕特别深(说明早接触),可能存在咬合异常;

- 若前牙咬合时纸片无法被咬住(开颌信号),或上牙完全盖住下牙(深覆合信号),需警惕。

方法2:镜子观察(看牙齿排列和面部对称)

- 正面照:站立在镜子前,自然放松,观察上下牙中线是否对齐(与鼻尖、下巴中点在一条直线上),牙齿是否有明显拥挤、稀疏、扭转。

- 侧面照:从侧面看,嘴唇自然闭合时,上下唇是否与牙齿协调(龅牙可能导致嘴唇无法闭合,地包天可能导致下巴前突)。

- 咬合照:咬紧后牙,观察上牙是否盖住下牙过多(深覆合),或下牙是否突出(反颌)。

方法3:清洁测试(看牙齿清洁难度)

- 用普通牙刷刷牙,注意观察牙齿拥挤、重叠处是否能刷干净;

- 用牙线清洁牙缝,若频繁出现牙线塞住、牙龈出血,或牙缝处有食物残渣残留,说明牙齿排列可能影响清洁,需警惕牙周问题。

不同年龄段的矫正时机:儿童/青少年/成人有何区别?

牙齿矫正并非“越早越好”,也非“越晚越好”,不同年龄段重点不同:

儿童期(3-12岁):骨性问题的“黄金干预期”

- 重点:针对“地包天”“后牙反颌”“下颌后缩”等骨性问题,早期干预(如功能矫治器)可引导颌骨正常发育,避免成年后正畸-正颌联合治疗(手术矫正)。

- 信号:3岁后发现“地包天”、替牙期(7-9岁)出现“面部不对称”“牙齿严重拥挤”,需及时就诊。

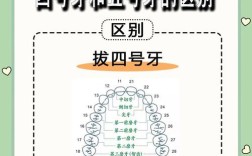

青少年期(12-18岁):牙齿矫正的“黄金期”

- 重点:此时恒牙基本萌出,颌骨仍有发育潜力,牙齿移动速度快,矫正效果稳定,常见问题如牙列拥挤、龅牙、深覆合等均可通过固定矫治器(钢牙套)、隐形矫治器解决。

- 建议:若发现牙齿明显不齐,建议在替牙结束后(12岁左右)尽快矫正。

成人期(18岁以上):矫正“不晚”,但需综合评估

- 重点:成人矫正更注重“功能与美观结合”,需先排查牙周病、颞下颌关节问题、牙齿缺损等(如有牙周病,需先控制炎症再矫正)。

- 优势:成人配合度高,对美观要求明确,隐形矫治器(如隐形牙套)更受欢迎;

- 注意:成人牙齿移动速度较青少年慢10%-20%,矫正周期可能更长,但效果同样稳定。

常见误区:关于牙齿矫正的“谣言”别轻信

误区1:“牙齿不齐不用矫正,老了再说”

真相:牙齿问题会“越拖越严重”,比如拥挤导致清洁困难,可能引发牙周炎,严重时会导致牙齿脱落;地包天不矫正,可能加重关节磨损,矫正没有“年龄上限”,越早干预,健康风险越小。

误区2:“矫正只为了美观,不影响健康就不用做”

真相:矫正的核心是健康,即使牙齿不齐但不影响美观,若存在咬合异常、清洁困难,长期来看也会损害牙周、关节、消化功能,开颌”不矫正,可能导致咀嚼效率下降50%以上。

误区3:“矫正会让牙齿变松、老了掉牙”

真相:正规矫正不会让牙齿变松,矫正过程中,牙齿在牙槽骨中缓慢移动,移动过程中牙齿会有轻微松动(正常现象),矫正结束后会稳定在新位置;若护理不当(如不戴保持器),可能导致牙齿复发,但与“老了掉牙”无关(掉牙主要因牙周病)。

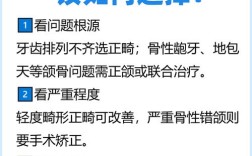

是否需要矫正?记住这3步

- 自查对照:看是否有咬合异常、牙齿排列不齐、口腔健康问题反复、功能受影响、心理负担等信号;

- 专业检查:到正规口腔机构拍X光片(曲面断层片、头颅侧位片)、取模,医生会通过数据分析判断牙齿、颌骨、咬合情况;

- 综合评估:结合年龄、健康需求、美观期望,与医生制定个性化矫正方案(如传统钢牙套、隐形牙套、陶瓷牙套等)。

牙齿矫正是一场“健康投资”,早发现、早干预,不仅能拥有整齐的牙齿,更能守护口腔健康和自信笑容,如果你仍有疑问,建议尽快咨询专业正畸医生,让科学评估为你指明方向!